古地図

古地図

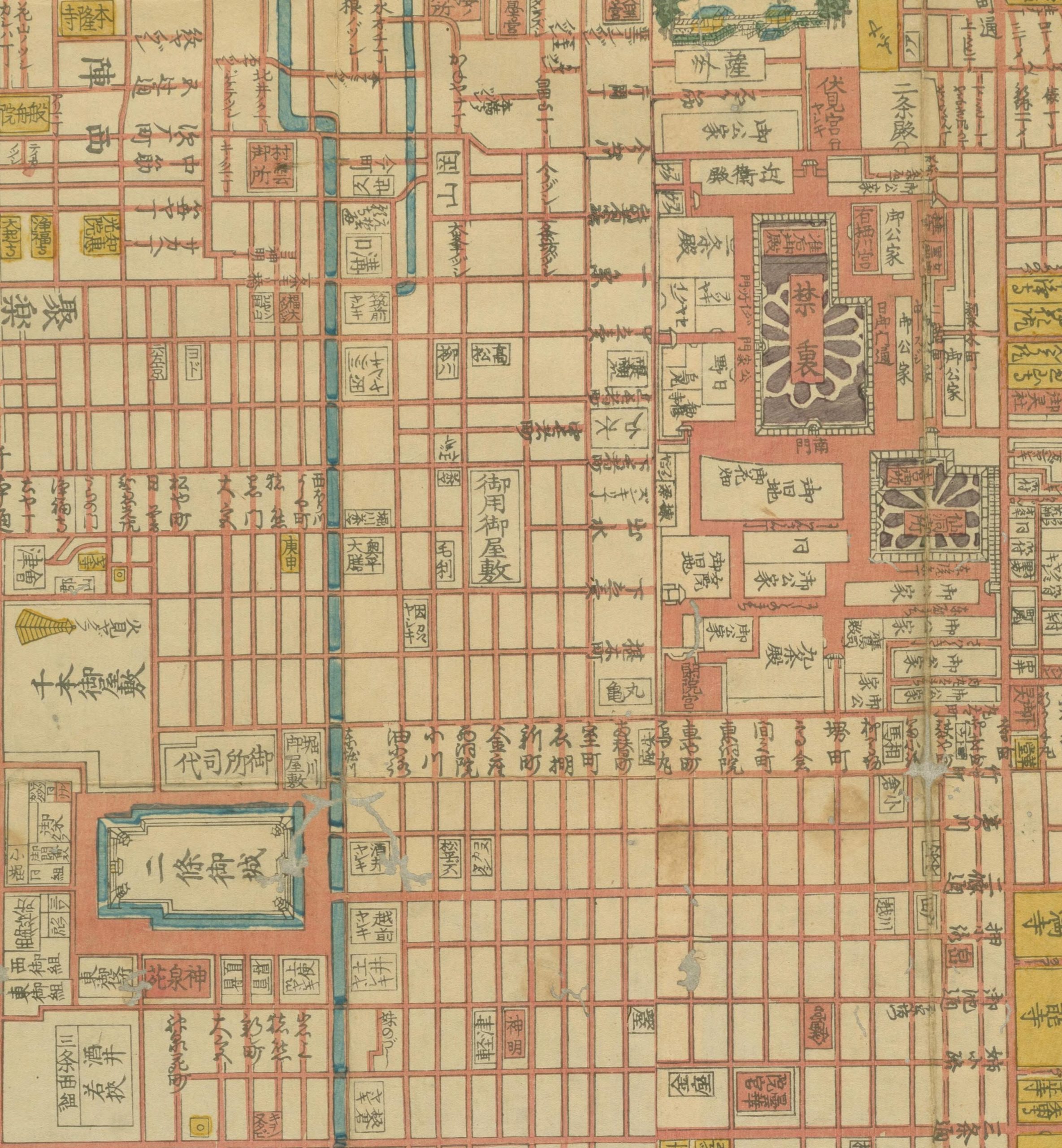

江戸の古地図|紀尾井坂・仙台坂・南部坂……江戸っ子はなぜ坂に名前をつけたのか

古地図

古地図  世界史

世界史  世界史

世界史  日本の神々

日本の神々  古地図

古地図  世界史

世界史  世界史

世界史  日本の神々

日本の神々  古地図

古地図  古地図

古地図  日本史

日本史  世界史

世界史  世界史

世界史  世界史

世界史  日本の神々

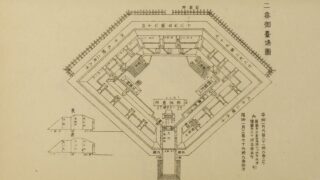

日本の神々  城郭

城郭  日本史

日本史  日本史

日本史  お寺

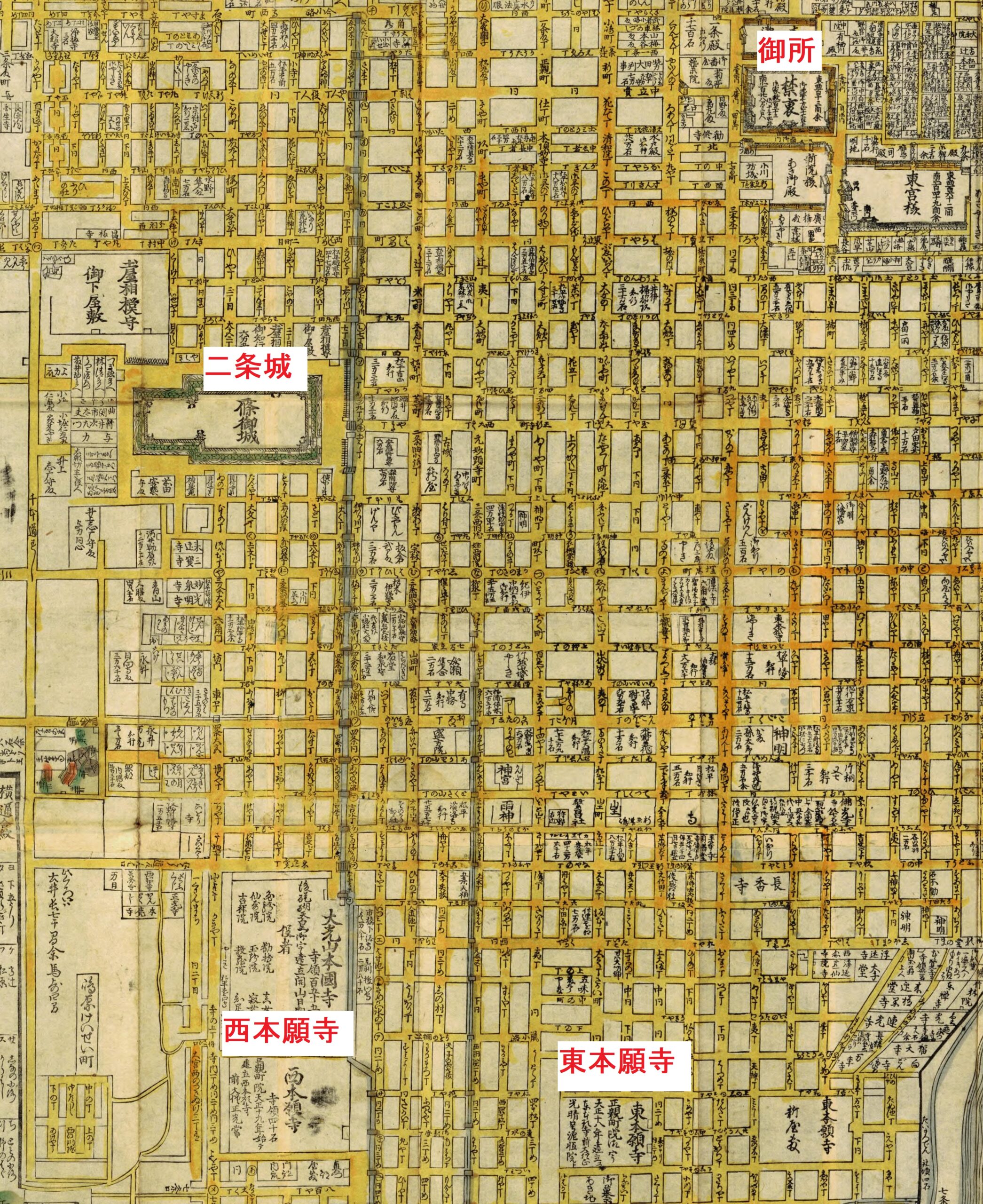

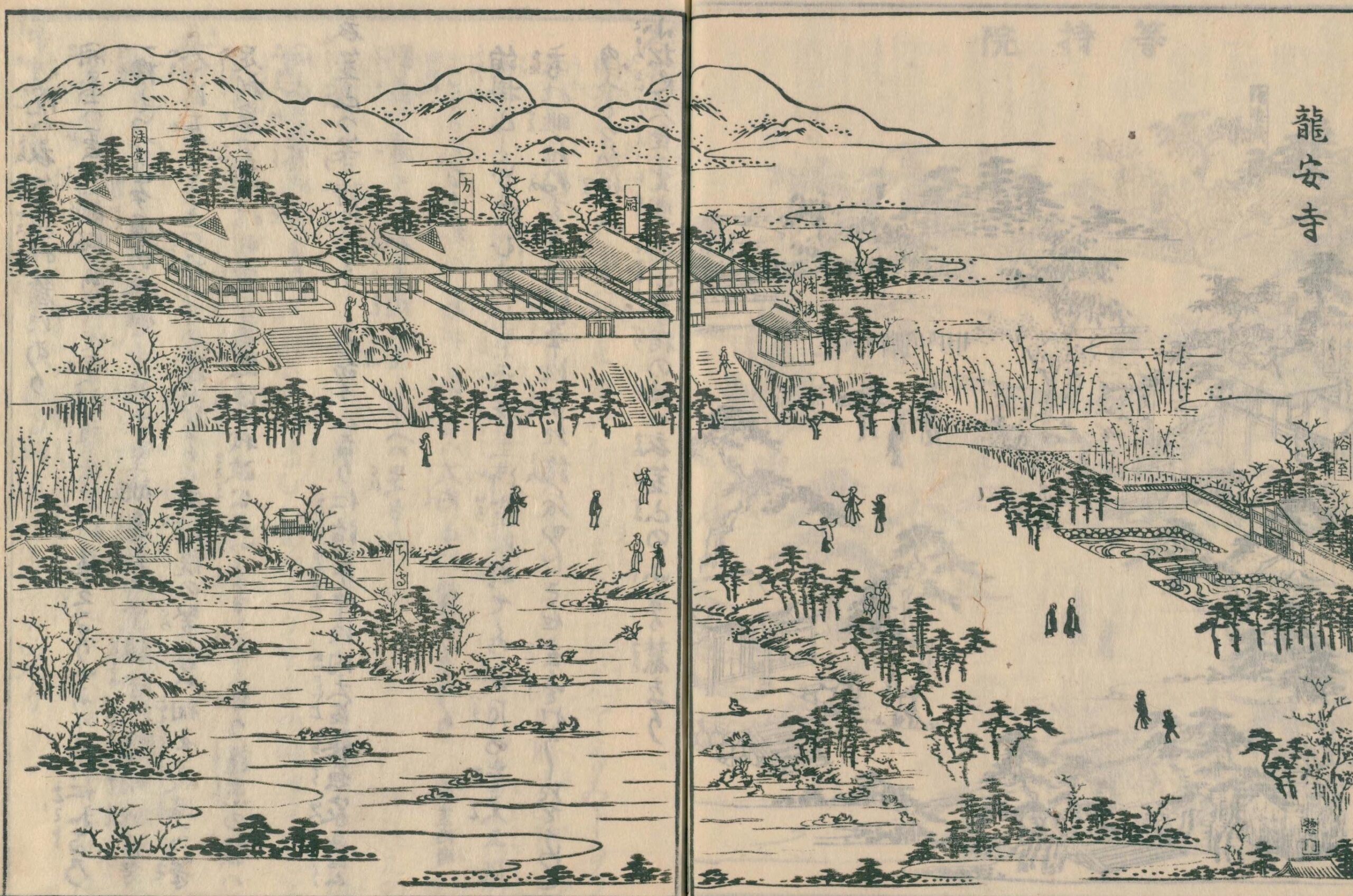

お寺  古地図

古地図  日本史

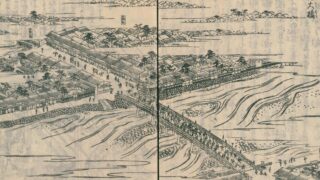

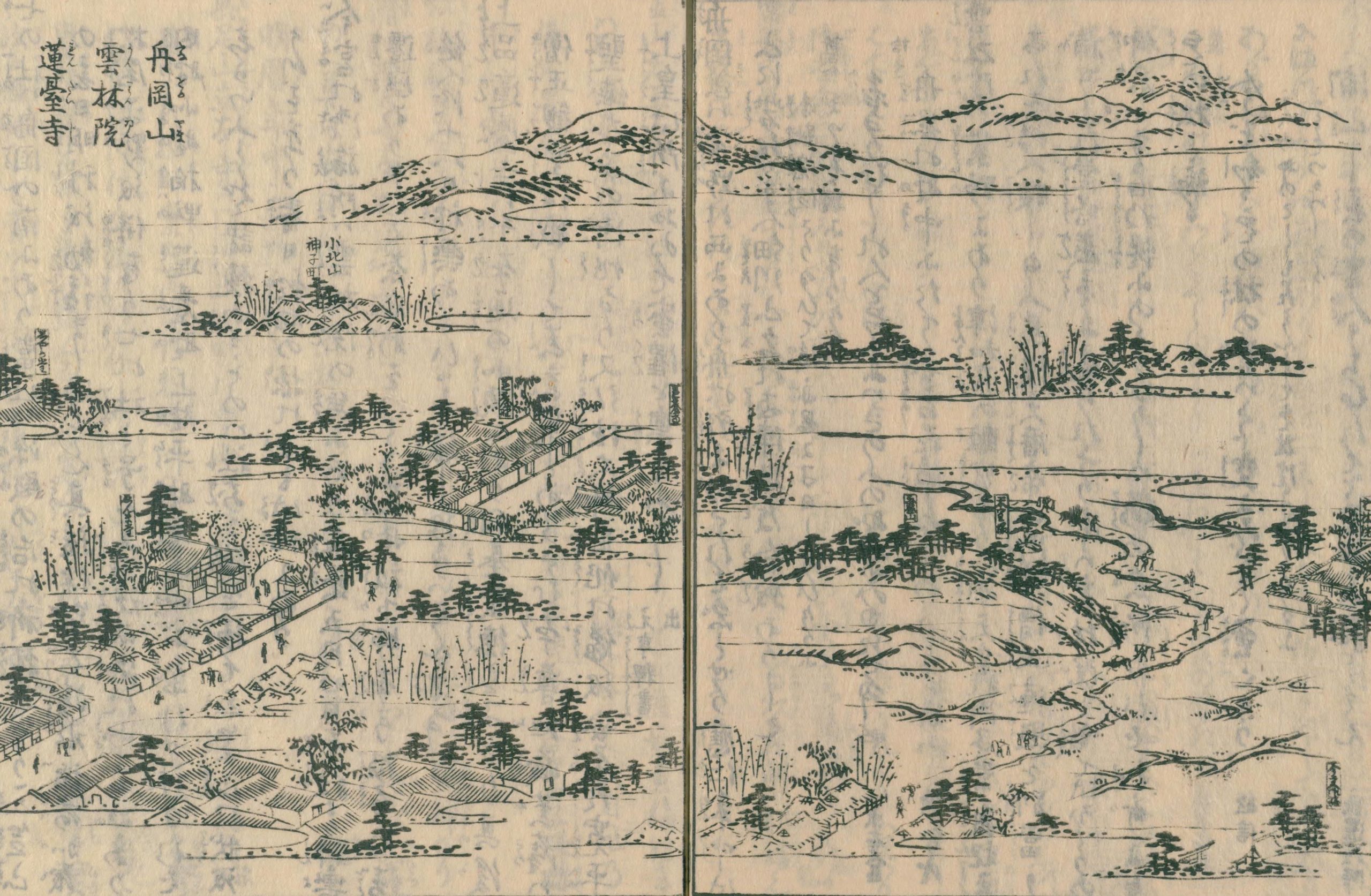

日本史  古地図

古地図  古地図

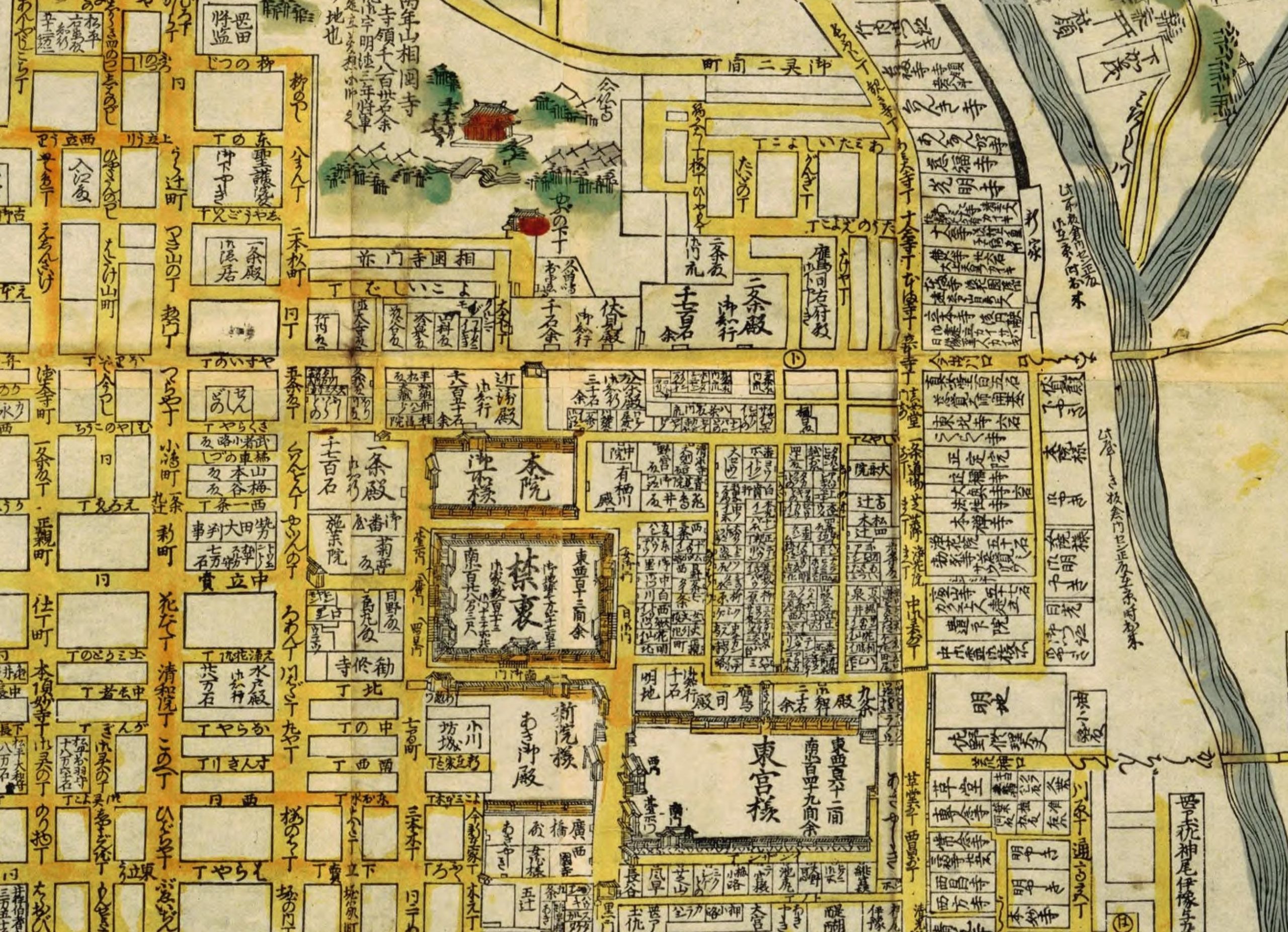

古地図  日本史

日本史  古地図

古地図