本願寺はなぜ京都に建てられたのか

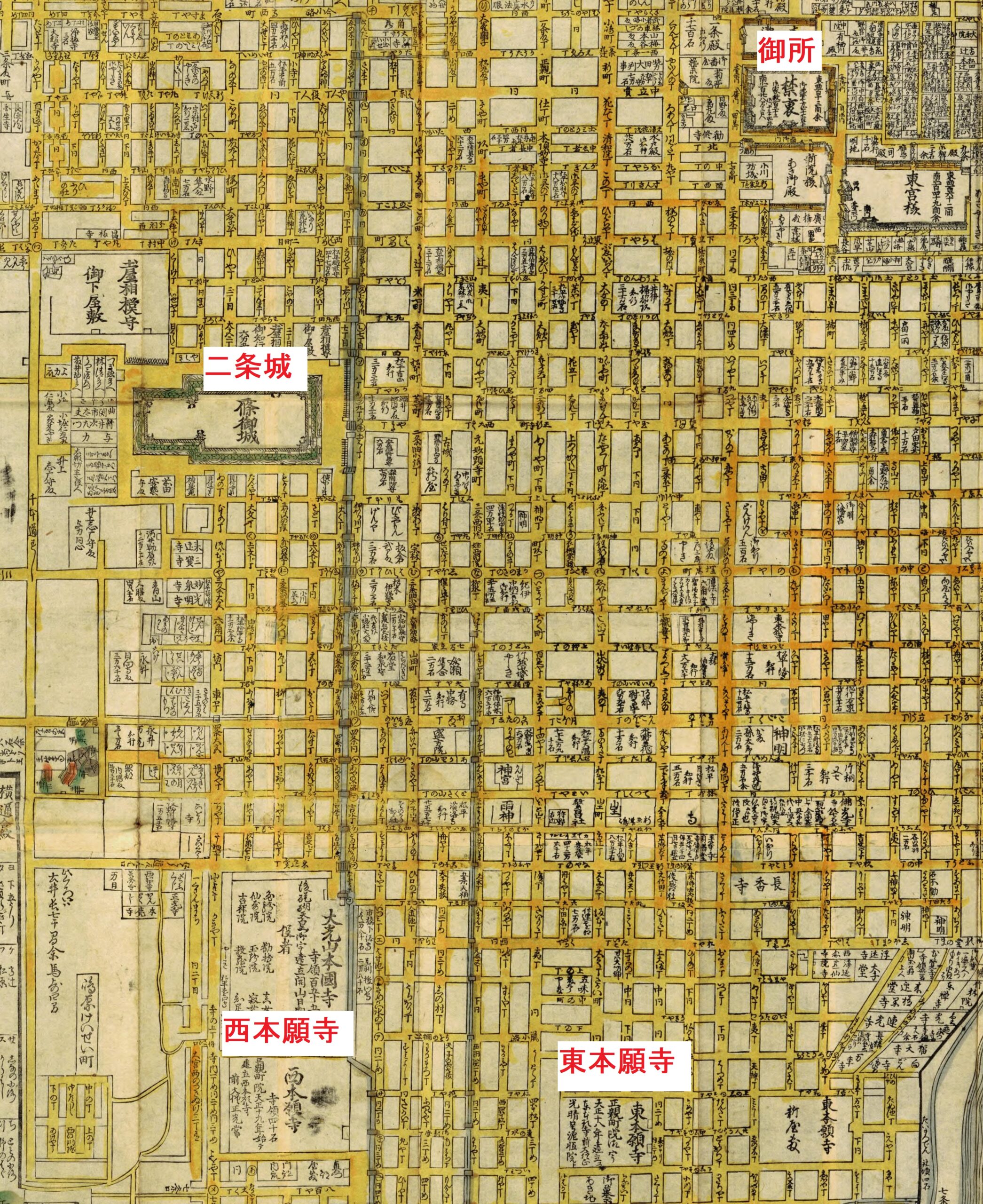

京都駅の北には、広大な敷地を持つ2つの寺院が存在する。堀川通花屋町の西本願寺と烏丸通七条の東本願寺である。

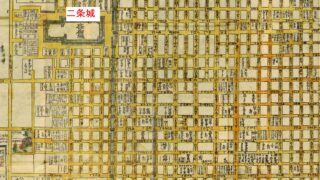

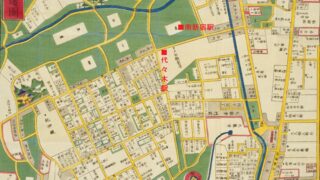

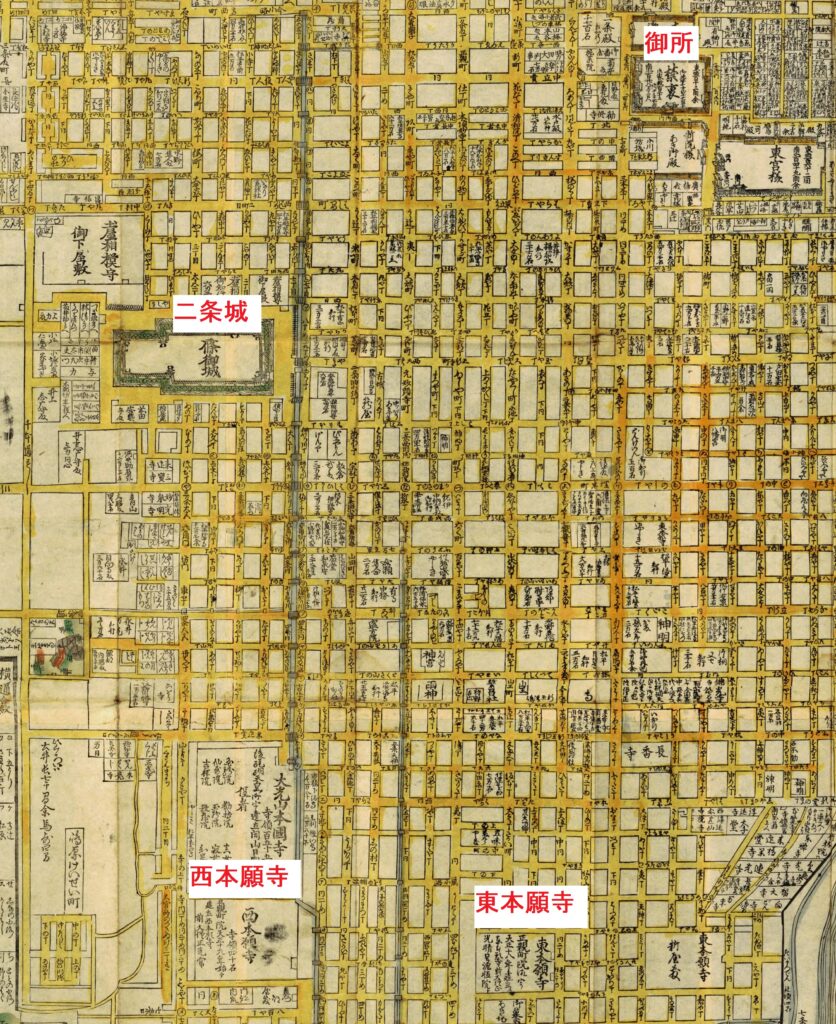

『京大絵図』を見ると、江戸時代からすでにこのような形になっていることがわかるが、同じ「本願寺」でありながら、なぜ両寺は東西に並び建つようになったのだろうか。

その歴史をたどってみよう。

本願寺のはじまりは、文永9年(1272)にまでさかのぼる。浄土真宗の開祖・親鸞没後、京都東山大谷に御廟が築かれたのが最初である。そして3世覚如の時代に、「本願寺」という寺号を名乗るようになる。

その後、寛正6年(1465)には比叡山宗徒によって本願寺が破壊されたため、北陸の加賀・越前の国境に移り、吉崎御坊を築いたのち、文明12年(1480)、山科の地に新たに本願寺が建立された(山科本願寺)。

だがそれも、天文元年(1532)には近江国守護・六角氏と日蓮宗門徒からの攻撃を受けて焼失してしまった。

本山は大坂石山本願寺に移されたが、織田信長との10年以上に及んだ戦い(石山本願寺戦争)を経て、鷺森の地への転居を余儀なくされる。

さらには、信長の死後、天下の覇権を握った豊臣秀吉により、天正19年(1591)、本願寺は七条堀川の地へと移されることになった。

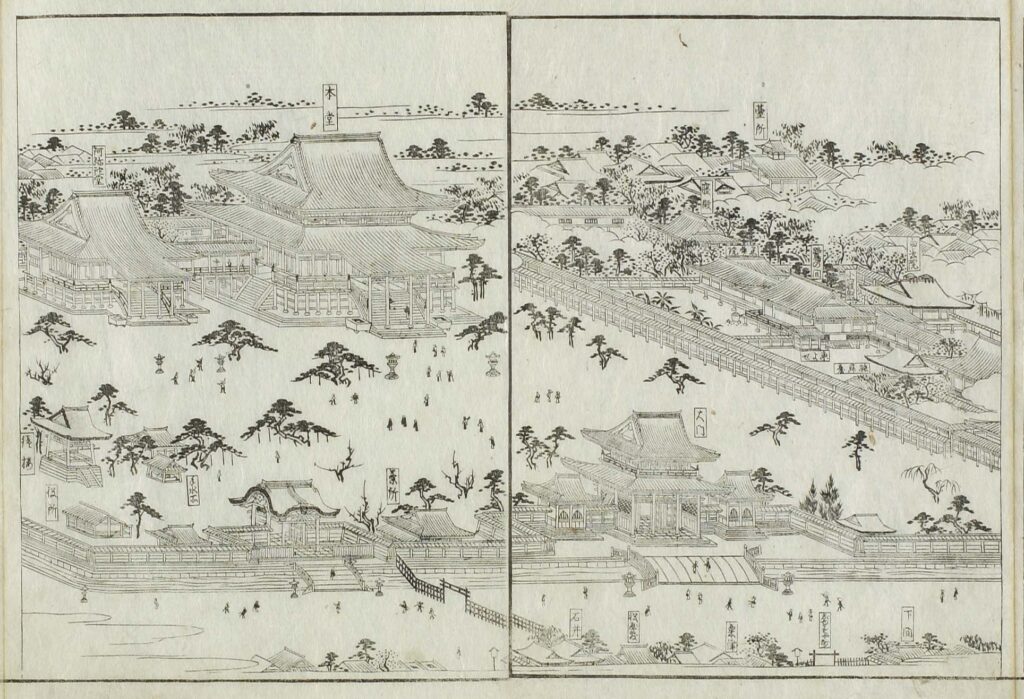

これが、現在の西本願寺である。一帯には寺内町が形成されたが、土塁や堀といった防御施設を設けることは許されなかった。なお、境内の建造物のうち、御影堂と阿弥陀堂が国宝に指定されている。

江戸時代に2つに分裂した本願寺

こうして京都の地に落ち着いた本願寺だったが、11世顕如の死後、後継の門主を巡る御家騒動が勃発する。顕如亡きあと、その跡を継いだのは長男教如だったが、秀吉との確執から強制的に隠退させられ、代わって3男の准如が西本願寺12世宗主となった。

この後継者争いに目をつけたのが、徳川家康だった。

関ヶ原の戦い後、天下の覇権を一手に収めた家康は本願寺の御家騒動に介入。慶長7年(1602)、隠棲生活を営んでいた教如に烏丸七条の地を与え、本願寺を建立させた。

これが東本願寺である。西本願寺同様、周辺には寺内町が形成され、その数は59にのぼった。

こうして、時の権力者の手により、本願寺は東西に分裂してしまったのであった。

この背景には、家康のある思惑が潜んでいた。

家康がまだ三河を治めていた頃、一向宗の抵抗には苦い思いをさせられていた。そこで一向宗勢力が増長しないよう、本願寺の内紛を利用して勢力を二分したのである。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。