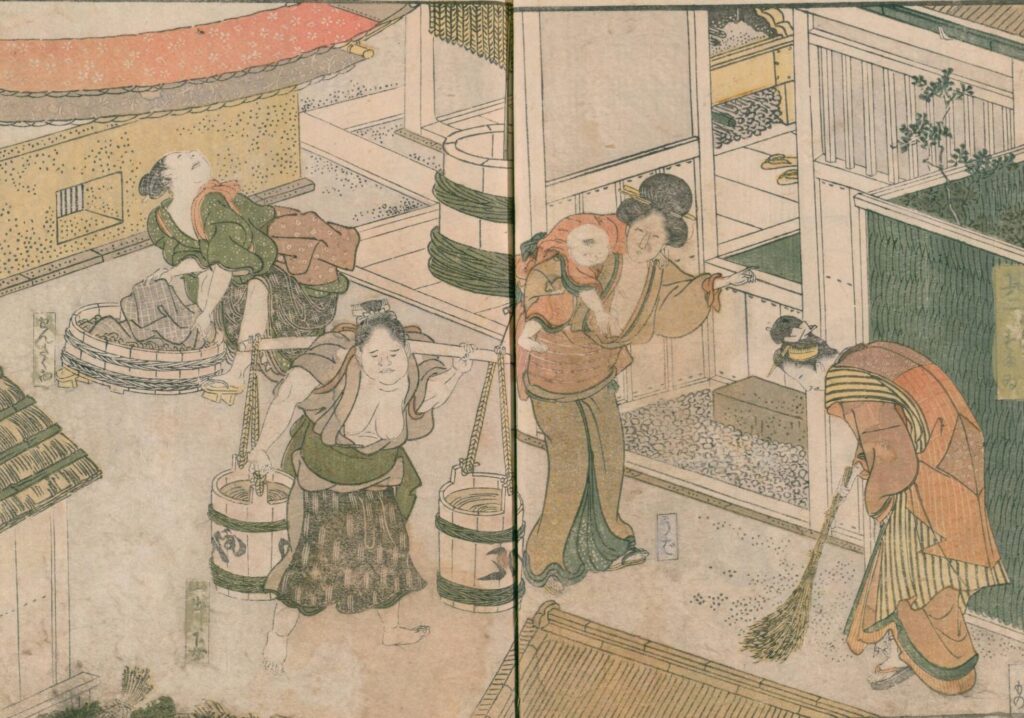

浮世絵DATA

【タイトル】絵本時世粧

【作者】歌川豊国

【制作年】享和2年(1802)

浮世絵解説

江戸時代の庶民が住んだのは、裏長屋と呼ばれる借家の集合住宅。路地の中央には共同の井戸があり、住人は井戸の水を汲み上げて炊事などに用いた。浮世絵には、井戸から汲み上げた水を家の中へ運ぶ女性や洗濯をする女性などが描かれている。

井戸の水は、地下水ではなく上水であったところに大きな特徴がある。

そもそも、海に面した低湿地と武蔵野台地に囲まれた江戸では、良質な水を手に入れることは極めて困難だった。そこで徳川家康は江戸に城下町を築くにあたり、家臣・大久保藤五郎忠行に上水の開削を命じ、小石川の湧き水を水源とする小石川上水を整備させ、神田まで通水させた。

また飲料水を確保するべく、千鳥ヶ淵川の水を堰き止めて千鳥ヶ淵を、武蔵野台地の湧き水を貯めて牛ヶ淵を整備した。

だが江戸の発展に伴って人口が増加するにつれ、飲料水が不足した。そこで井の頭池、善福寺池、妙正寺池を取水口とする神田上水を手はじめとし、多摩川の水を引いた玉川上水、玉川上水を水源とする青山上水・三田上水・千川上水、元荒川を水源とする本所上水が次々と引かれていったのである。なお、青山・三田・千川・本所上水は経費削減のため享保7年(1722)に廃止されている。

これらの水は地中に埋めた石樋や木樋などを通じて江戸市中へ供給され、長屋の井戸の地中に埋められた巨大な桶にも配水された。

長屋の住民はこうして引かれた上水を共同で利用していたのである。江戸っ子はこれを大変誇りに感じ、「水道の水で産湯をつかう」ことを自慢したという。

江戸時代の暮らしをさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍

『一日江戸人』杉浦日向子(新潮文庫)

現代の江戸人・杉浦日向子による、実用的かつ、まことに奥の深い江戸案内書。

江戸美人の基準、三大モテ男の職業、衣食住など、江戸の人々の暮らしや趣味趣向がこれ一冊でわかる。試しに「一日江戸人」になってみようというヒナコ流江戸指南。

『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』菊池貴一郎(角川ソフィア文庫)

四季の行事から、日常の風景まで。江戸の風情を283点の絵と文で愉しむ。江戸の町の季節の移ろいや、武家・町人の行事・習俗・遊びのさまざまを、イラストとともに回顧する。江戸を知るための基本書、初の現代語訳。図版283点のすべてを収録。

『浮世絵の解剖図鑑』牧野健太郎(エクスナレッジ)

傑作と呼ばれる葛飾北斎の『富嶽三十六景』から歌川広重の『東海道五十三次』、通好みの1枚まで名作浮世絵から、江戸の街と暮らし読み解く。浮世絵の中に隠された謎やお江戸の洒落、庶民の知恵、江戸っ子たちが面白がっていた遊び心を読み解き、浮世絵の本当の楽しみ方を紹介。浮世絵やアート好きだけでなく、江戸や歴史に興味がある方にもおすすめの1冊。