江戸時代の増上寺はとにかく広かった!

都営地下鉄浅草線・大江戸線の大門駅の西、芝大門交差点の近くには、道路をまたぐようにして大きな門がそびえています。これが「大門」という地名の由来となっている増上寺の表門です。

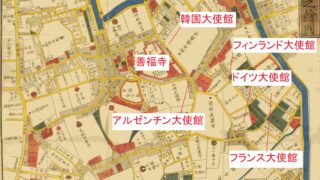

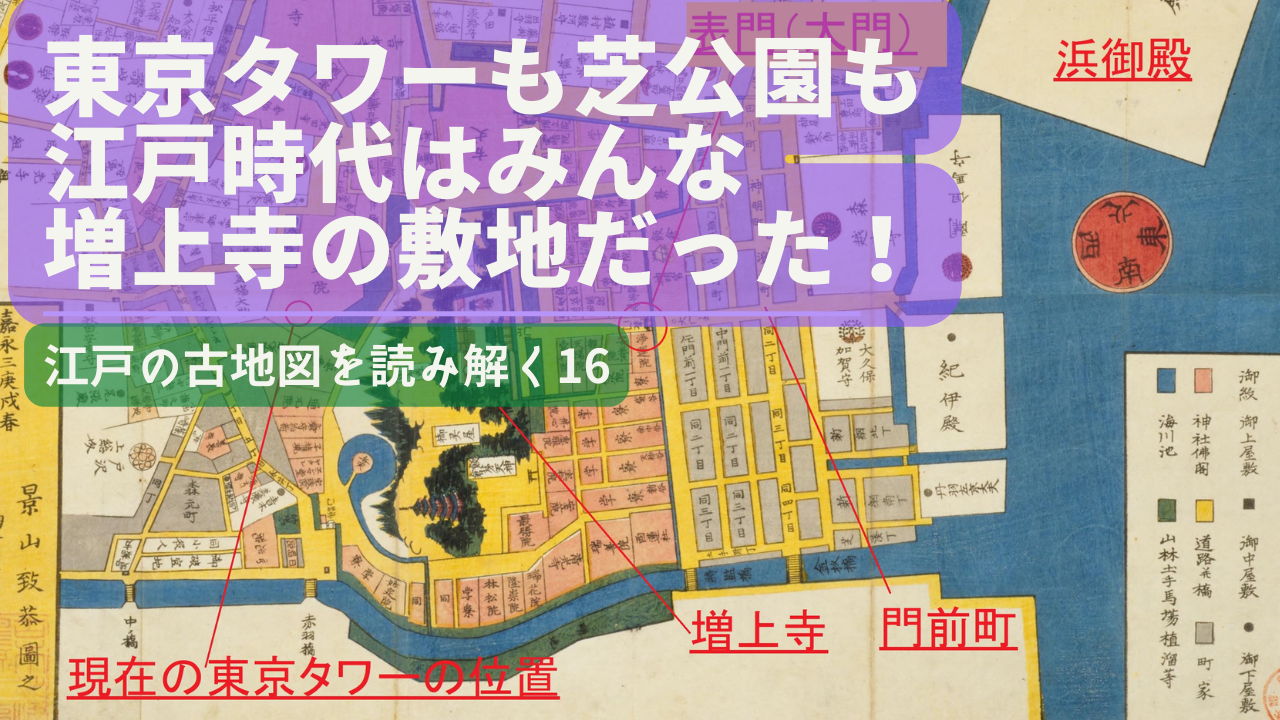

現在、大門から増上寺までの通り沿いにはホテルや商店が建ち並んでいますが、江戸時代、ここは増上寺の門前町でした。ここだけではありません。現在の住所で「芝公園」という名がつくエリアのほとんどは増上寺の寺域だったのです。

増上寺はもともと江戸城近辺にありました。

天正18年(1590)、徳川家康が江戸へ入府すると、時の住職・12世源誉存応は家康と関係を持つようになり、それが機縁で増上寺は徳川家の菩提寺となりました。

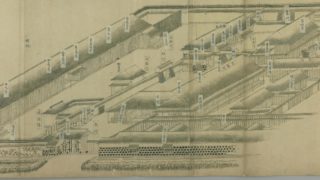

そして文禄元年(1592)、家康から芝に広大な寺域を賜ると増上寺は同地に移り、関東浄土宗の総本山として栄華を誇ったのです。承応元年(1652)頃には境内に120余の建物が建ち並び、3000名もの学僧がいたと伝わります。

古地図上に記されている「表門」が現在の大門です。そこから門前町が広がり、増上寺の境内へといたりました。古地図からは、浜御殿(浜離宮。6代将軍徳川家宣の別荘)と同じくらいの規模を誇る寺だったことが読み取れます。

広重が描いた『東都名所芝神明増上寺全図』を見ると、広大な寺域を誇っていたこと、また多くの人々の崇敬を集めていたことがわかります。

いまに伝わる増上寺の名残

江戸幕府が滅ぶと、増上寺の境内のほとんどは明治政府に接収されました。その跡地につくられたのが、芝公園です。上野、浅草、深川、飛鳥山の各公園とともに、日本初の公園に指定されました。

さらに第2次世界大戦時にほとんどの建造物を焼失。現在は焼失を免れた三解脱門(1622年の建立)や黒門、再建された大殿など、往時に比べればわずかな建物を残すのみとなっています。

ですが寺を囲むようにして広がる芝公園の松の木は、江戸時代の境内にあった松並木の一部であり、増上寺から東京タワーへ向かう途中にある小高い森には観音像が祀られたお堂なども残ります。

現在の増上寺の周辺を歩けば、そこにはかつての増上寺の栄華がたしかに秘められているのです。

もっと江戸の古地図を知りたい人におすすめの書籍一覧

『古地図で辿る歴史と文化 江戸東京名所事典』笠間書院編集部編(笠間書院)

本書は、主に『江戸名所図会』に載る名所・旧跡、寺社のほか、大名屋敷、幕府施設、道・坂・橋、町、著名人の居宅などを、美しさと実用性で江戸時代に好評を博した「尾張屋板江戸切絵図」と「現代地図」を交えて事典形式で解説。

『重ね地図でタイムスリップ 変貌する東京歴史マップ』古泉弘、岡村道雄ほか監修(宝島社)

現代の地図をトレーシングペーパーに載せて過去の地図に重ね、当時の地形からの変化を透かし地図でよりわかりやすく解説。縄文時代、徳川入府以前、徳川時代の江戸、関東大震災後(後藤新平の作った江戸)、昭和30年代以降、大きく変貌する前の東京の地図を掲載。新宿、渋谷、六本木など、重ね地図でその変化がわかる。

『カラー版重ね地図で読み解く大名屋敷の謎』竹内正浩(宝島社新書)

厳選された16のコースで東京の高低差を味わいつつ、楽しみながら歴史に関する知識が身に付く一冊。五街道と大名屋敷の配置には、どのような幕府の深謀遠慮が秘められていたのか?大名屋敷は明治から今日に至るまで、どのように活用されたのか? など多種多様な疑問に答える。高低差を表現した現代の3D地図に、江戸の切絵図を重ねることによって、「江戸」と「いま」の違いも一目瞭然。

『古地図から読み解く 城下町の不思議と謎』山本博文監修(実業之日本社)

古地図と現代の図を「くらべて」分かる、城下町の成り立ちと特徴! 江戸・名古屋・大阪をはじめ、全国の主要な城下町を、古地図をもとに検証。国土地理院の現代の図と定点で比較。