7月7日といえば全国的に七夕の行事が営まれますが、じつは「そうめんの日」であることをご存じでしょうか。この記事では、7月7日がなぜそうめんの日となったのか、七夕の日にそうめんを食べるようになった由来や理由について簡単に解説します。

裁縫の上達を願って星に祈りを捧げる

7月7日は七夕。この日に合わせて、街中には願い事を吊るした笹竹を立てる光景を見ることができます。

七夕といえば、彦星と織姫が天の川を渡ってデートを楽しむ日としても知られていますね。

七夕の歴史は古く、すでに奈良時代の和歌集『万葉集』に、

「織女の 今夜会ひなば 常のごと 明日を隔てて 年は長けむ」

という詩が収録されています。この頃から人々が七夕の伝説を知っていたことがわかります。

そんな七夕の起源は、古代中国の「乞巧奠」という行事にあります。牽牛(彦星)と織女(織姫)の2つの星に裁縫や書道の上達を願い、モノを供えて祭るというものです。

古代中国では、7月7日の夕方に酒・料理・果物、瓜を供え、月に向かって金・銀・真鍮の針を五色の糸に通すという風習がありました。天の川に白や五色の光が見えれば願いが叶うとされ、クモが瓜の上に巣を張れば裁縫が上達すると考えられました。

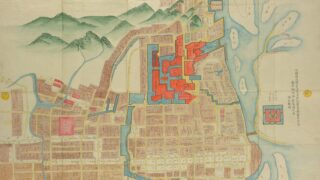

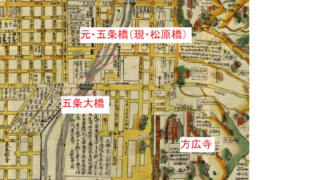

この行事が奈良時代の日本に伝来。天平勝宝7年(755)には宮中で「乞巧奠」が行なわれ、平安時代に宮中行事として定着したのでした。

当時は貴族の雅な祭りでしたが、次第に武家、さらには庶民の間でも短冊に願い事を書いて笹竹に吊るすという、いまに馴染み深い行事として広まりました。江戸時代には幕府の五節句のひとつに定められ、とくに寺子屋に通う子供たちが手習いの上達を願って星に祈りを捧げたといいます。

七夕には「あれ」が欠かせない!

江戸時代、七夕の日には様々なものを食べました。うどんや柿、梨、栗、芋、西瓜、餅、小麦団子など、じつに多岐にわたります。

そのなかでも、とくに欠かせない食事がありました。それが、素麺です。

なんと素麺は徳川将軍家の献立にもあったほか、町人もこの日に素麺を食べたり、また贈り合ったりする風習がありました。

古くは、奈良・平安期に伝来した唐菓子のひとつ・索餅を食べると疫病にかからないといわれました。素麺はその索餅から発展したものといわれます。

つまり無病息災を願って食べた索餅が素麺に代わり、七夕の日に食べられるようになったのでした。

日本のしきたり・年中行事をもっと知りたい方におすすめの書籍

『有職故実から学ぶ 年中行事百科』八條忠基(淡交社)

日本の生活文化を語る上で欠かせない「年中行事」。しかし現在定着している行事のほとんどは、実は江戸~明治時代以降に普及した形式です。では近世以前、年中行事の原形となった行事はどのようなものだったのでしょうか。有職故実研究家による説明と豊富な文献・図版資料、そして老舗料亭「西陣 魚新」による雅やかな有職料理などで、総数130以上の行事や通過儀礼を紹介する充実の事典です。

『こよみを使って年中行事を楽しむ本2023』神宮館編集部・編(神宮館)

「こよみ」をもっと身近に親しんでいただきたいと思い、もともと「こよみ」に載っており、古くから日本人が大切にしてきた年中行事や日本の伝統文化の解説を分かりやすくイラスト付きで掲載しました。更に、運勢欄も見やすくなり、毎日の月齢や「こよみ」の活用方法なども載っています。

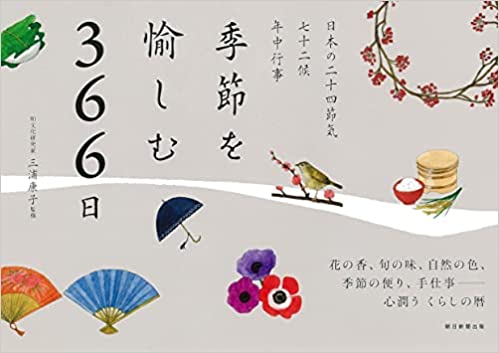

『季節を愉しむ366日』三浦康子・監修(朝日新聞出版)

景色、天気、寒暖、色、食、衣服……豊かな一年を日々切り取った一冊。ページをめくるたびに、イラストや写真、文学作品とともに日本の風情に浸れます。日常で取り入れられるレシピやミニ知識も収録。