伏見に存在する2つの「伏見城」

伏見の地には、伏見城址が2つ存在する。指月の丘一帯と、明治天皇陵がある木幡山地区だ。

最初に伏見に城を構えたのは、豊臣秀吉である。

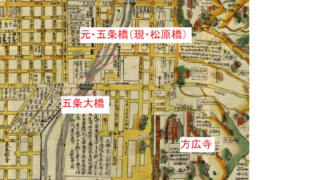

もともと伏見は、古来、景勝地として貴族に親しまれてきたエリアだった。また、宇治川による水運が京都と大坂を結ぶ要衝の地でもあった。

そんな伏見の地に目をつけた秀吉は、文禄元年(1592)、指月の丘を城地に選定し、築城を開始した(指月伏見城)。

当初、秀吉は伏見城を自らの居城にしようと考えていたが、文禄の役後の講和交渉で明の使節を引見する迎賓館としての役割を担わせるため、大規模な拡張に着手。淀城の天守閣や櫓、破却した聚楽第の建造物などを移築し、大規模な城郭を築き上げた。

しかし指月伏見城は、慶長元年(1596)閏7月12日に発生した大地震によって倒壊してしまう。これにより平地が危険だと判断した秀吉は、今度はより堅固な地盤を持つ木幡山に伏見城を再建した(木幡山伏見城)。

慶長3年(1598)8月18日、秀吉は木幡山伏見城で亡くなった。その後、木幡山伏見城に入ったのは徳川家康である。

慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで木幡山伏見城は全焼するが、合戦で勝利を収めた家康は秀吉時代の縄張りを踏襲して城を再建。家康、秀忠、家光と3代にわたって将軍宣下の儀が行なわれるなど、徳川家の儀典の城として利用されたが、元和9年(1623)に廃城となり、その歴史に幕を下ろした。

秀吉が築いた伏見城はどんな構造だった?

それでは、秀吉が築いた木幡山伏見城はいったいどのような構造をしていたのだろうか。

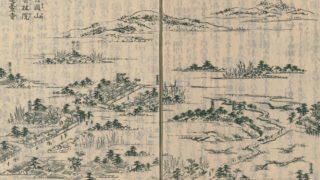

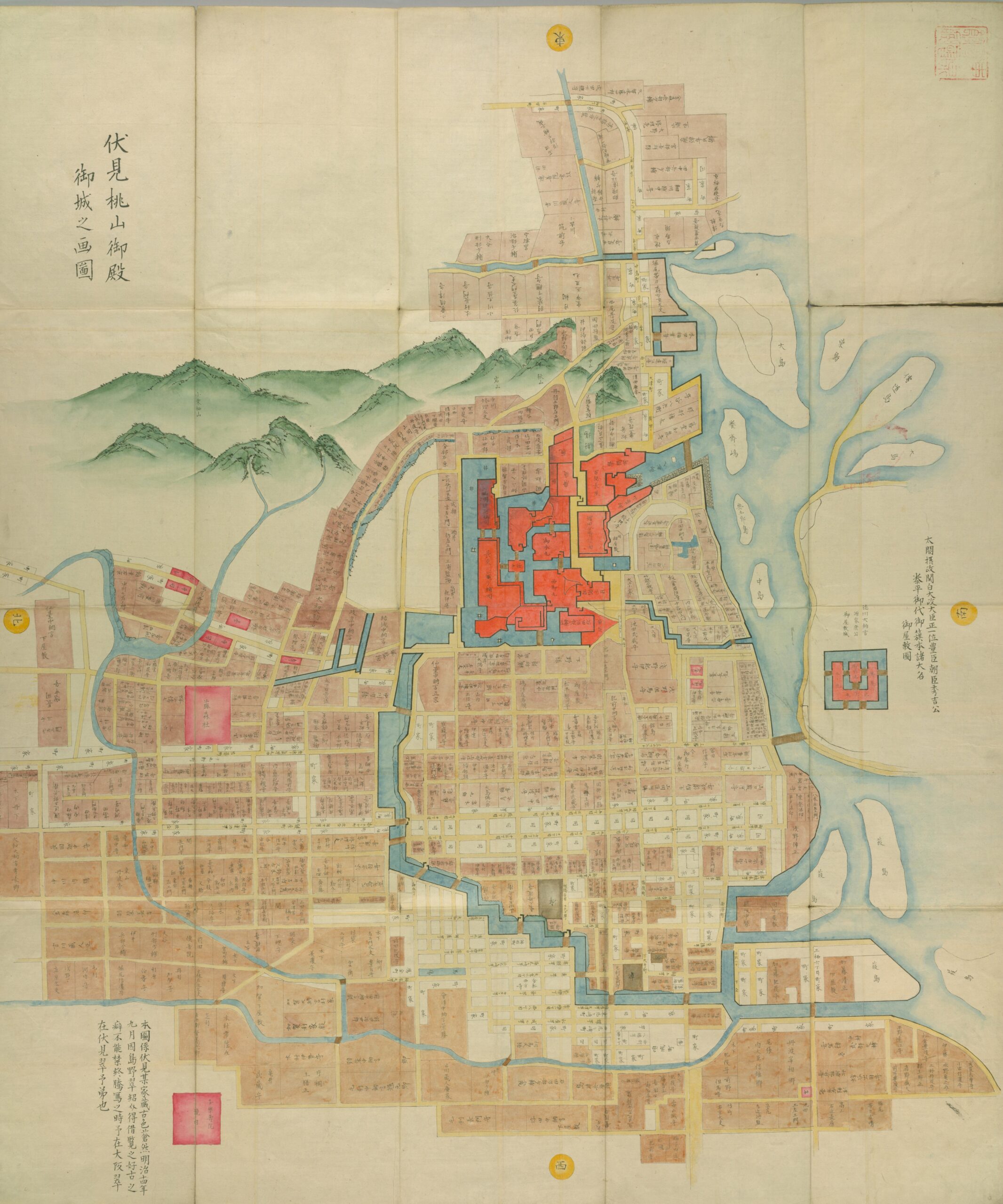

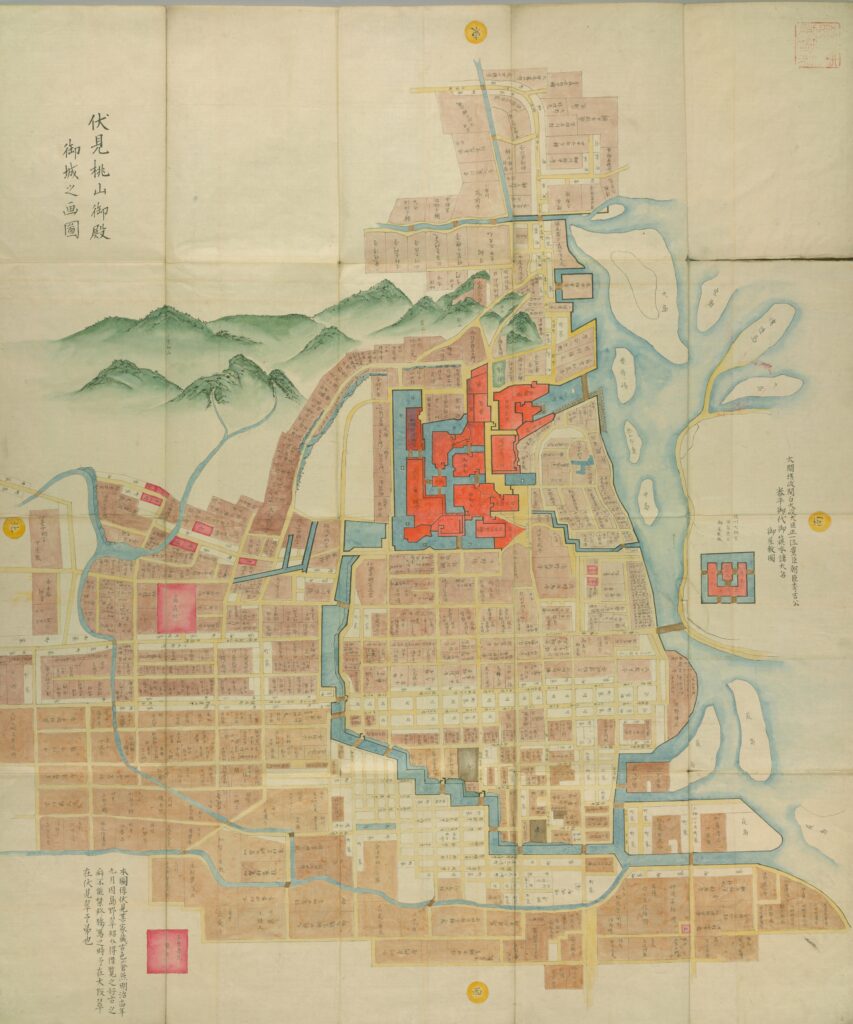

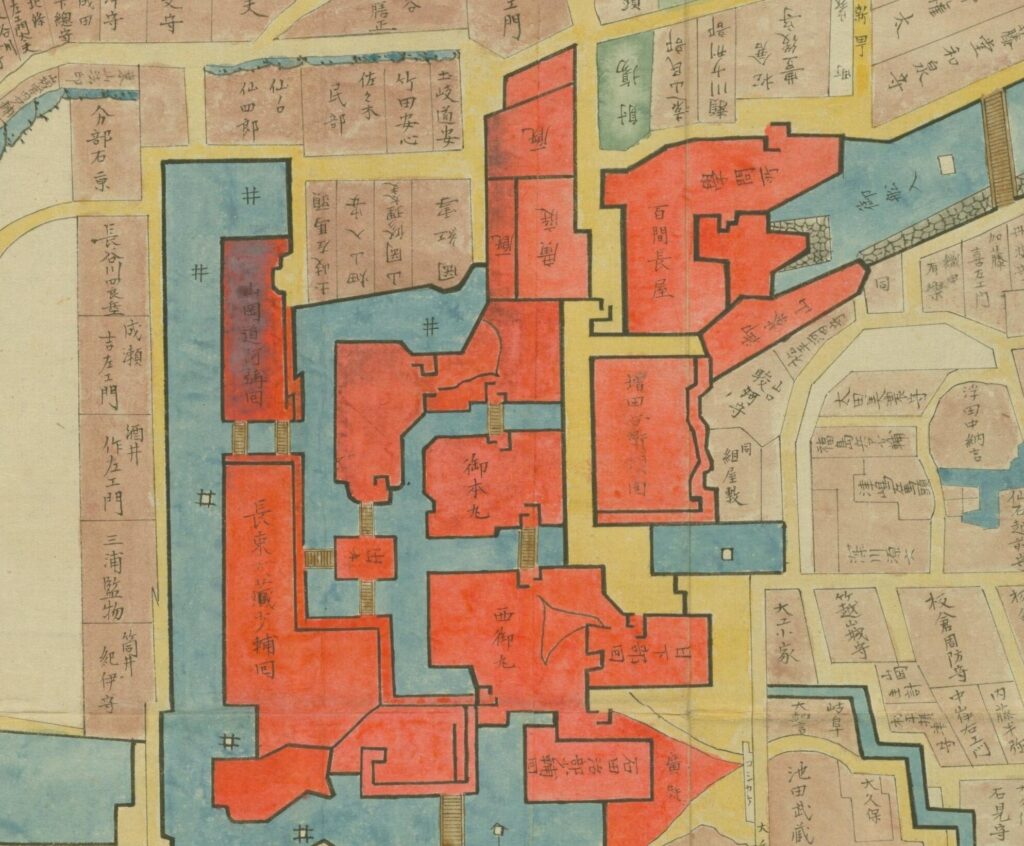

後世の推定図である『伏見城之図』によると、現在の明治天皇陵の北に本丸があり、その西北に5層の天守がそびえていたという。

また、その外側に二の丸、松の丸、名護屋丸(現在の昭憲皇太后陵の北部)が配され、さらにそれらを囲むように三の丸、治部少丸(石田三成郭)、徳善丸(前田玄以郭)、弾正丸(浅野長政郭)などの曲輪が配置されていた。

出丸を含めると、計12の曲輪を擁していたという。

現在、伏見桃山城運動公園には5層の天守を持つ伏見桃山城がそびえているが、これはかつて存在していた伏見桃山城キャッスルランドのシンボルとして伏見城の花畑跡に建築されたものだ。キャッスルランドの閉園後も同地に残されたが、場所も大きく異なり、当時の城を再現したものではない。

なお、御香宮神社の表門は破却された伏見城の表門だと推定され、また豊臣秀吉を祀る豊国神社の唐門(国宝)も伏見城の遺構だと伝わる。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

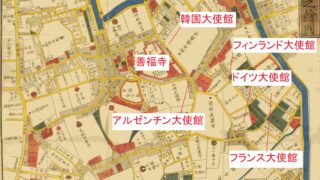

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

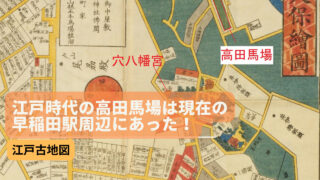

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。