先祖を送る夏の風物詩・大文字焼き

京都のお盆行事は、8月7日から10日にかけて行なわれる「六道参り」にはじまる。

そこで各家々に迎えられた先祖の霊は、8月16日に行なわれる「五山の送り火」で再び浄土へと送られる。

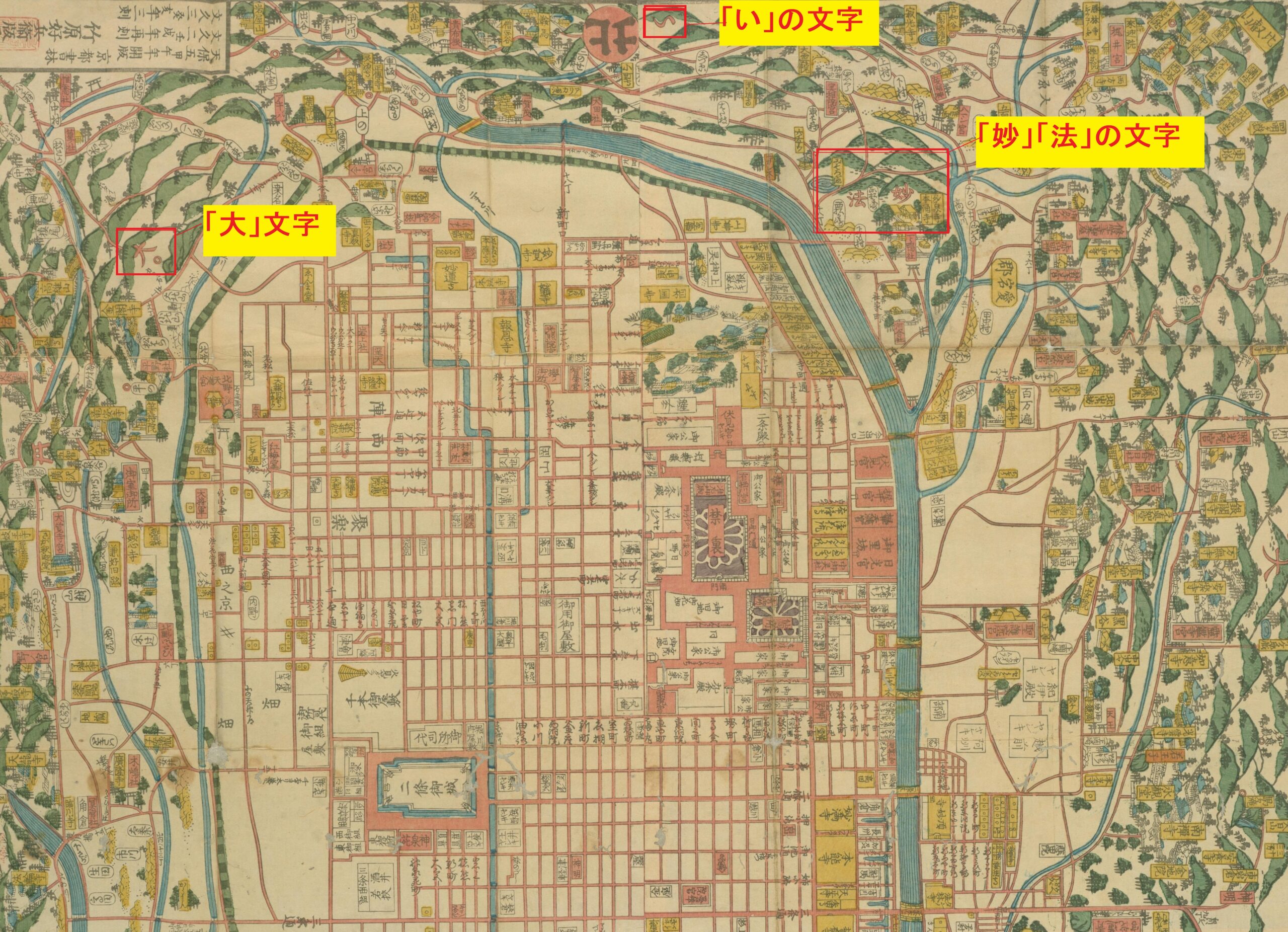

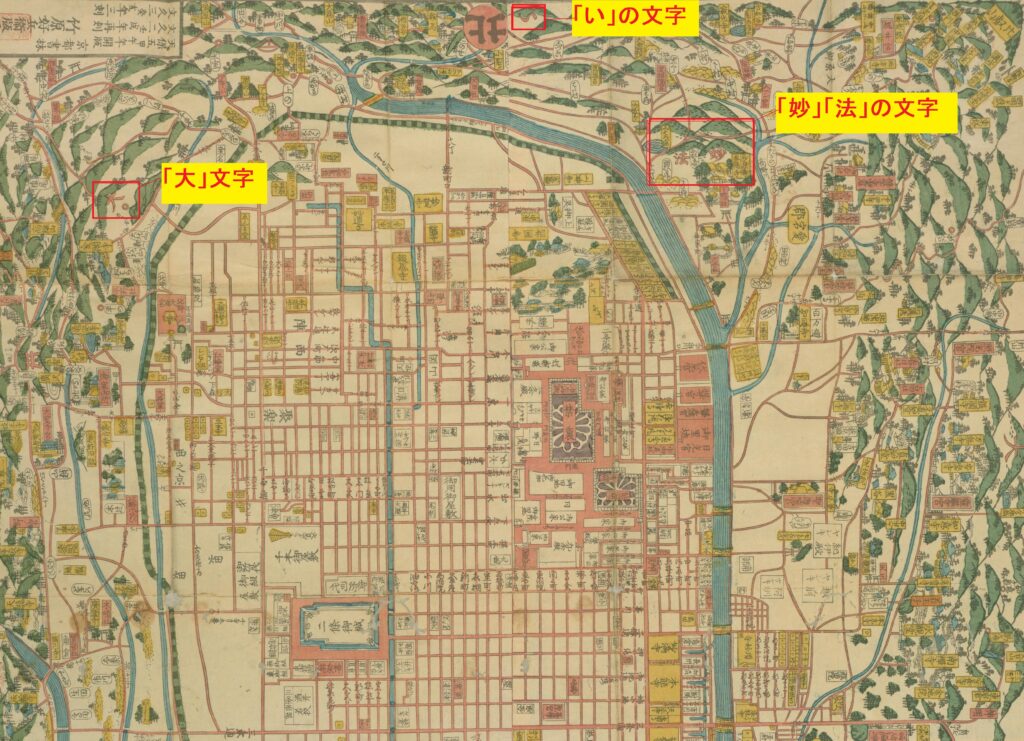

東山・如意ヶ岳の「大」文字、松ヶ崎・万灯籠山と大黒天山の「妙」「法」文字、西賀茂・船山の「船」形、金閣寺裏手の大北山の左「大」文字、嵯峨鳥居本・曼陀羅山の「鳥居」形と5か所で送り火が灯される五山の送り火は、すっかり京都の夏の風物詩として定着した。

とくに「大」文字は、国土地理院発行の2万5000分の1の地図にもはっきりと記載されているほどである。

もっとも、五山の送り火の由来についてはよくわかっていない。

一説に平安時代、真言宗の開祖・空海によってはじめられたともいわれるが、それを裏打ちする確実な史料は存在しない。「大」という文字も空海の筆によると伝わる。

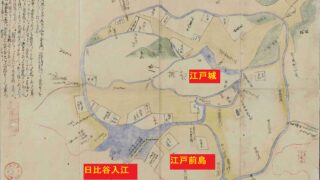

少なくとも、江戸時代には京都の夏の行事として定着していたようである。当時、「大」の文字は1画目で38間(約68メートル)、2画目で85間(約153メートル)、3画目で60間(約108メートル)あったという。

五山以外で焚かれていた送り火

五山の送り火という名称から、5つの山のみで行なわれていたと思われがちであるが、じつは近世の京都では、それ以上に多くの山でかがり火が焚かれていた。

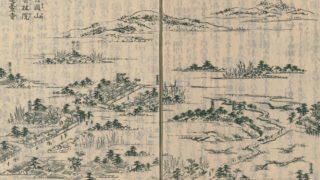

たとえば、『京町絵図細見大成』(1831年刊)に見えるように、左京区静市市原町辺りでは「い」文字が焚かれていた。

そのほか、鳴滝の「一」、西山の「竹の先に鈴」、北嵯峨の「蛇」、観音寺の「長刀」などが灯されたといわれている。

しかし現代に伝えられていないように、これらの送り火の多くは早くに途絶えた。いまではその場所を特定することすら難しい「幻の送り火」となってしまったのである。

いったいなぜこれらの送り火は廃絶したのだろうか。

その理由のひとつとして、経済的な事情が挙げられる。

現在の五山の送り火はそれぞれの山の保存会が行なっているが、かつてはその年に死者があった家々が送り火を担当したという。

巨大な火文字を焚くには大量の薪が必要となり、また、周辺の木々をきれいに伐採しなければならなかったと伝わる。

寒村ではこれらの経費や作業が多大な負担となり、村の衰退とともに送り火を焚くことができなくなってしまった。そうしていつしか、送り火自体が廃止されてしまったのである。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

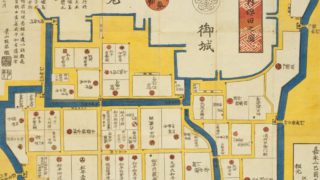

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

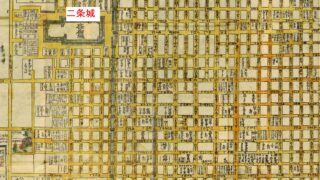

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。