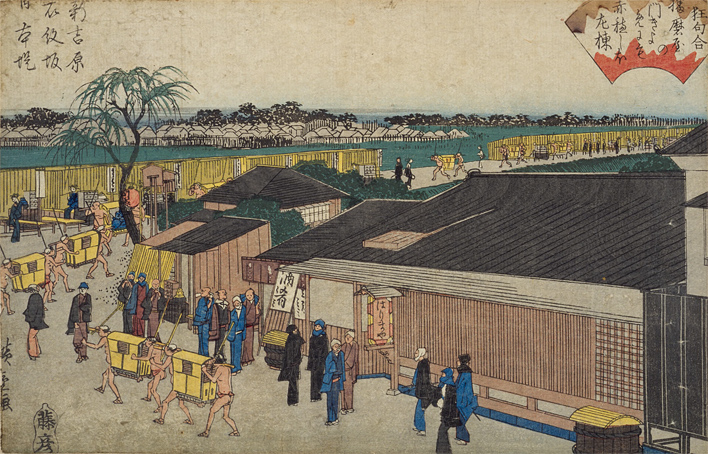

浮世絵DATA

タイトル:『江戸高名会亭尽 新吉原衣紋坂日本堤』

作者:初代歌川広重

制作年:1830年代

浮世絵解説

日本堤は隅田川の掘割に沿って築かれた堤のことで、現在の浅草7丁目から三ノ輪まで約1・4キロを結ぶ。堤の中ほどには江戸最大の遊廓・新吉原へと続く五十間道があった。

浮世絵には駕籠に乗って新吉原へと向かう人々が描かれている。

現代のタクシーに相当する乗り物である駕籠は、当初駕籠は身分の高い者の乗り物で、延宝3年(1675)まで庶民が乗ることは禁じられていた。

しかし経済が豊かになるにつれて庶民からも駕籠を利用したいとの欲求が高まり、幕府はこれを容認。これにより、庶民が乗ることができる辻駕籠の営業が認められるようになった。

辻駕籠は4本の竹を柱とし、割竹で編んだ簡素なもので、雨風をしのぐためのすだれが垂らされていた。

料金は1里(約4キロ)につき約400文(約1万円)。たとえば日本橋から新吉原遊郭までは金2朱(約1万2000円)ほどかかった。目的地に着いてから料金を支払うスタイルなのは、いまと同様である。

安政年間(1854~60年)には町ごとに駕籠屋があったという。

そのほか、街道を行く旅人が利用した「宿駕籠(屋根とむしろで覆っただけの簡易的な駕籠)」、江戸と京都間を4日半で走破する「早駕籠(簡易的な駕籠を4人で担ぎ、1人が前棒を引っ張り、1日が後ろ棒を押して速度を出す)」などがあった。

なお、大名などの貴人が乗る駕籠は「乗物」と呼ばれて区別されていた。

江戸時代の暮らしをさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍

『一日江戸人』杉浦日向子(新潮文庫)

現代の江戸人・杉浦日向子による、実用的かつ、まことに奥の深い江戸案内書。

江戸美人の基準、三大モテ男の職業、衣食住など、江戸の人々の暮らしや趣味趣向がこれ一冊でわかる。試しに「一日江戸人」になってみようというヒナコ流江戸指南。

『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』菊池貴一郎(角川ソフィア文庫)

四季の行事から、日常の風景まで。江戸の風情を283点の絵と文で愉しむ。江戸の町の季節の移ろいや、武家・町人の行事・習俗・遊びのさまざまを、イラストとともに回顧する。江戸を知るための基本書、初の現代語訳。図版283点のすべてを収録。

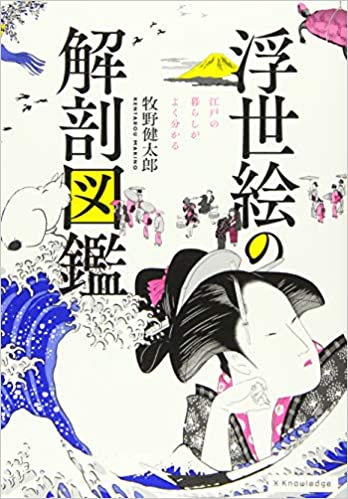

『浮世絵の解剖図鑑』牧野健太郎(エクスナレッジ)

傑作と呼ばれる葛飾北斎の『富嶽三十六景』から歌川広重の『東海道五十三次』、通好みの1枚まで名作浮世絵から、江戸の街と暮らし読み解く。浮世絵の中に隠された謎やお江戸の洒落、庶民の知恵、江戸っ子たちが面白がっていた遊び心を読み解き、浮世絵の本当の楽しみ方を紹介。浮世絵やアート好きだけでなく、江戸や歴史に興味がある方にもおすすめの1冊。