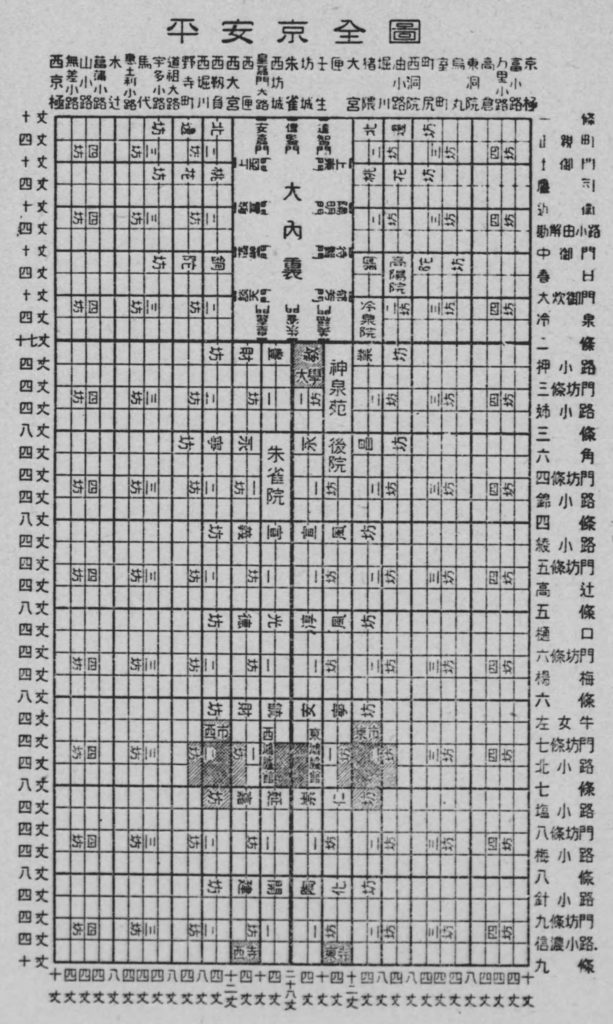

碁盤目状の平安京

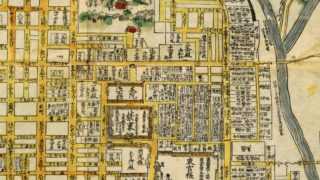

延暦13年(794)に日本の都としてつくられた平安京は、中国の都・長安や洛陽をモデルとして大路・小路を碁盤目状に配した町割りがなされたことで知られる。これを「条坊制」という。

平安時代に成立した法典『延喜式』によると、平安京の規模は東西約4・5キロメートル、南北約5・2キロメートル。その域内には、東西を走る13の大路と26の小路、南北を走る11の大路と22の小路が張り巡らされた。

これを現在の京都の町に当てはめると、南北は一条通から九条通まで、東西は寺町通から葛野大路通までが該当する。

町割りのひとつの区画は1町(約120メートル)四方の正方形からなる。そして4町で1保、4保(16町)で1坊、4坊(64町)で1条と数えられた。

このイメージが強いためか、現在の京都の町も碁盤目状の区画が規則正しく配置されていると考えられがちだ。

だが実際に町を歩くと、必ずしもそうではないことに気がつくだろう。どちらかといえば、長方形の区画が多いのである。

規則正しい町割が崩れた最大の理由は、豊臣秀吉による都市改造計画(天正地割)にある。

京都の町を大改造した豊臣秀吉

秀吉が京の町の改造に乗り出したのは、天正14年(1586)のことだった。京都の政庁として聚楽第を築くとともに、新たな城下町の建設に着手したのである。

当時、京の家や商家は通りに面して建てられていたため、必然と区画の中心部にある空きスペースが生じていた。

これに目をつけた秀吉は、京の町にさらなる繁栄をもたらすべく、区画の中央に南北に走る小路を通し、正方形だった区画を2つに分け、長方形としたのある。現在の御幸町通や堺町通、間之町通などは、このときに生まれた通りだ。

こうして多くの町が正方形の碁盤目状ではなくなった。だが、これによって空き地は宅地へと変わり、より多くの家や商家を建築できるようになった。秀吉のもくろみ通り、京の人口は増加し、経済活動も活性化したのであった。

合理性を重んじ、限られた空間を有効に活用しようとした秀吉のこの都市開発は、江戸時代以降にも引き継がれ、現代京都の基盤となったのである。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。