浮世絵DATA

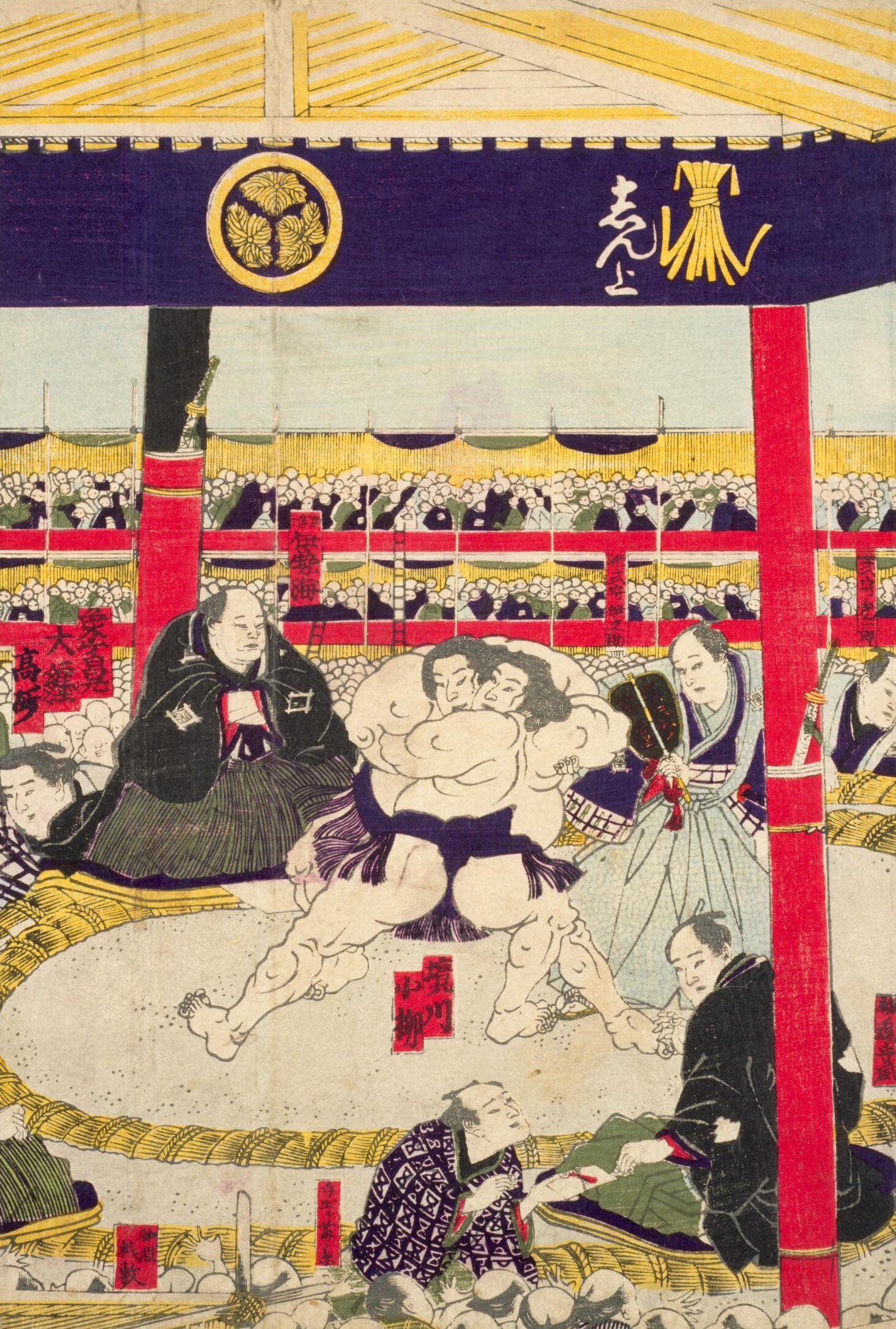

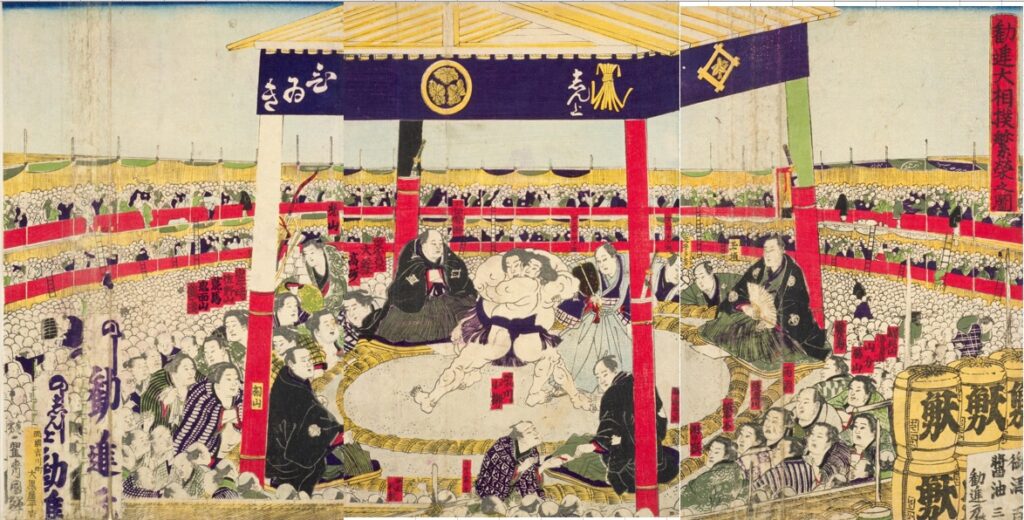

【タイトル】『勧進大相撲繁栄之図』

【作者】一曜斎国輝(2代歌川国輝・1830~74年)

【制作年】19世紀後半

浮世絵解説

日本の国技である相撲は、もともと神事としてはじまった。その歴史は古く、垂仁天皇7年(前23)7月7日、当麻蹴速と野見宿禰という人物が力競べをしたことにさかのぼると伝わる。

弥生時代には農耕儀礼として発展し、五穀豊穣を占うために相撲が執り行なわれた。

奈良時代には天皇家の年中行事のひとつとなり、平安時代に相撲節会という国家行事となる。

そんな相撲が興行として行なわれるようになったのは、江戸時代のこと。寺社の建立や修繕費を集めるという名目で催されるようになったのである。これを「勧進相撲」という。血気盛んな江戸っ子たちは、力士が激しくぶつかり合う相撲に大興奮。庶民に欠かせない娯楽へと昇華した。

『勧進大相撲繁栄之図』を眺めると、土俵周りの升席のみならず、よしずのかかった桟敷席まで人で埋め尽くされていることがわかる。ただし、当時相撲を見ることができたのは男性のみだったので、浮世絵に女性の姿が描かれることはない。

また、当初は土俵がなかったが、元禄年間(1688~1704年)頃につくられるようになった。浮世絵上、土俵の四隅に座っているのは審判である。現代とは異なり、江戸時代は土俵上に審判が座って取り組みを見守っていた。

土俵上、軍配を持っている人物は行事。よく見ると、脇差を差していることがわかる。勝負の判定をまちがえることはけっしてしてはならないことであり、もし誤ってしまった場合は責任を取って切腹するという気概を示しているのだという。

土俵下には、力士たちが陣取っている。当時、多くの力士は大名に召し抱えられており、相撲はいわば藩同士のメンツをかけた戦いでもあった。なお、現代の力士の最高位である横綱は、江戸時代、大関のなかでもとくに強い力士に与えられる儀式上の資格に過ぎなかった。それが番付上の最高位とされたのは、明治時代に入ってからのことである。

江戸時代の暮らしをさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍

『一日江戸人』杉浦日向子(新潮文庫)

現代の江戸人・杉浦日向子による、実用的かつ、まことに奥の深い江戸案内書。

江戸美人の基準、三大モテ男の職業、衣食住など、江戸の人々の暮らしや趣味趣向がこれ一冊でわかる。試しに「一日江戸人」になってみようというヒナコ流江戸指南。

『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』菊池貴一郎(角川ソフィア文庫)

四季の行事から、日常の風景まで。江戸の風情を283点の絵と文で愉しむ。江戸の町の季節の移ろいや、武家・町人の行事・習俗・遊びのさまざまを、イラストとともに回顧する。江戸を知るための基本書、初の現代語訳。図版283点のすべてを収録。

『浮世絵の解剖図鑑』牧野健太郎(エクスナレッジ)

傑作と呼ばれる葛飾北斎の『富嶽三十六景』から歌川広重の『東海道五十三次』、通好みの1枚まで名作浮世絵から、江戸の街と暮らし読み解く。浮世絵の中に隠された謎やお江戸の洒落、庶民の知恵、江戸っ子たちが面白がっていた遊び心を読み解き、浮世絵の本当の楽しみ方を紹介。浮世絵やアート好きだけでなく、江戸や歴史に興味がある方にもおすすめの1冊。