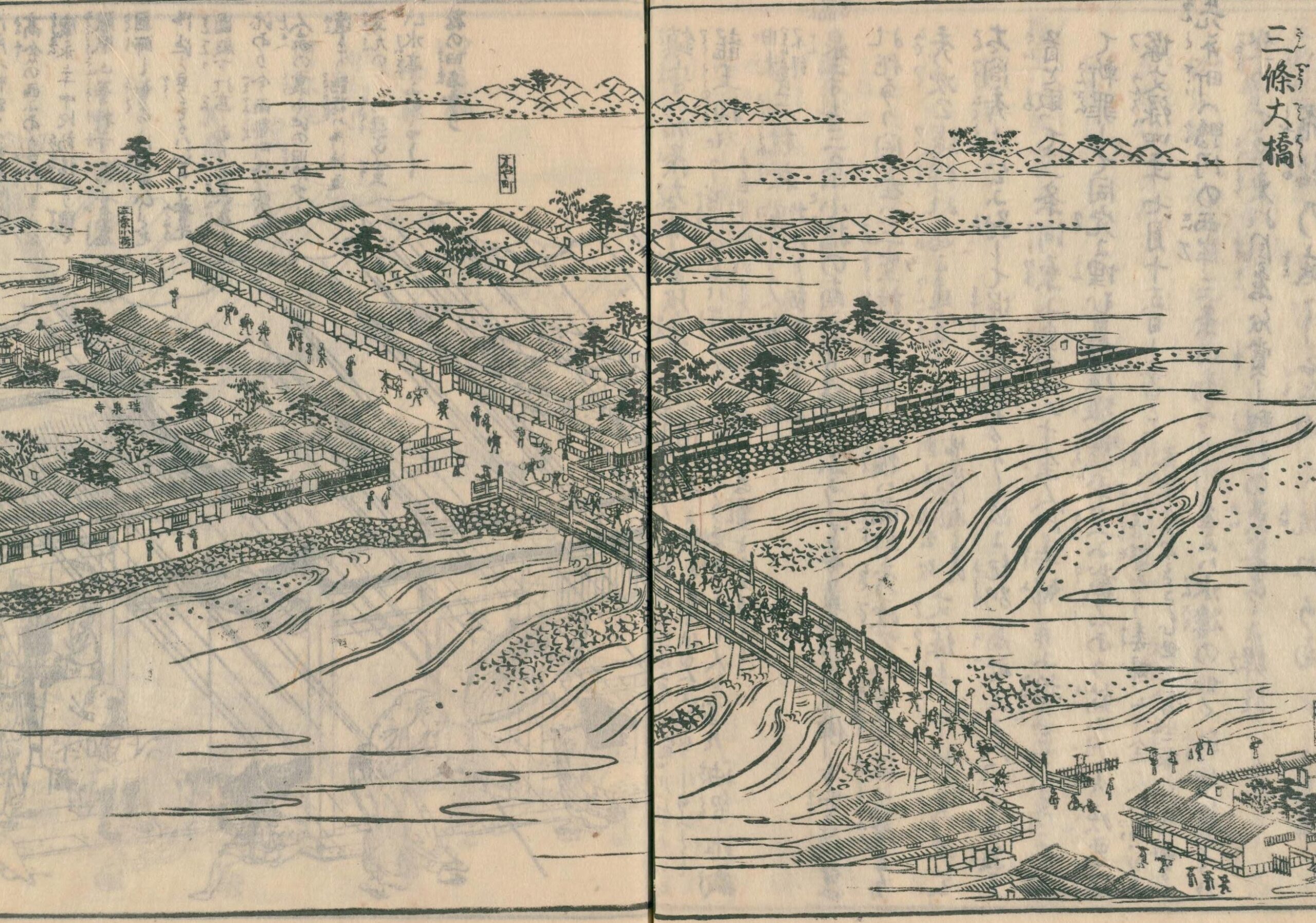

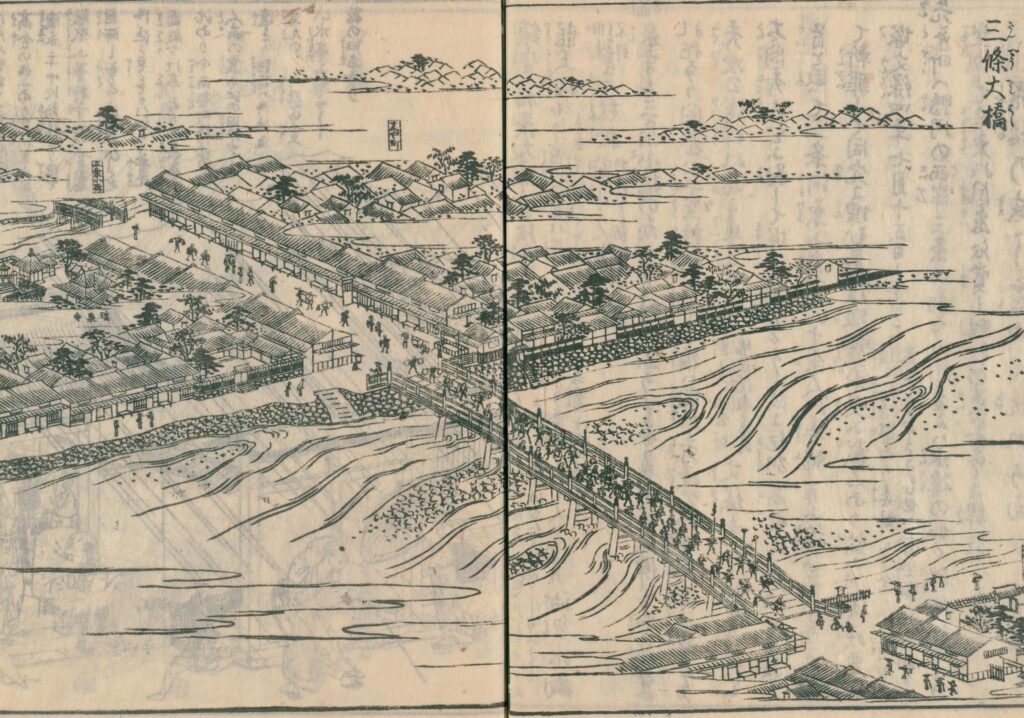

いまも昔も交通の要衝だった三条大橋

京阪三条駅、地下鉄東西線三条京阪駅と繁華街・河原町とを結ぶ三条大橋は、常に多くの人で賑わいを見せる。

この場所に本格的な橋が架けられたのは、天正18年(1590)のこと。豊臣秀吉が小田原の北条氏を攻めるにあたり、その進軍路として五奉行の一人・増田長盛に架橋させたことにはじまる。使われた石柱は63本、全長は約101メートルで、幅は約7メートルだったという。

その後、江戸時代に入ると、三条大橋の東詰が江戸~京都間、125里12町(約504キロメートル)を結ぶ東海道の起・終点とされた。こうして三条大橋は、『都名所図会』に見えるように、参勤交代で京から江戸へ赴こうとする大名行列のほか、商人や旅人など、様々な人が行き交う場所へと変貌を遂げたのである。橋のたもとには旅人を目当てとした旅籠や料理屋などが建ち並んだ。

なお、当時の長さは約105メートル、幅は約6.7メートル(『川方勤書』1738年)。現在の橋は昭和25年(1950)に架けられたもので、長さは約74メートル、幅は約15.5メートルとなっている。江戸期の橋と比べると短く、幅が広くなった様子がうかがえるが、いまも昔も、交通の結節点であることに変わりはない。

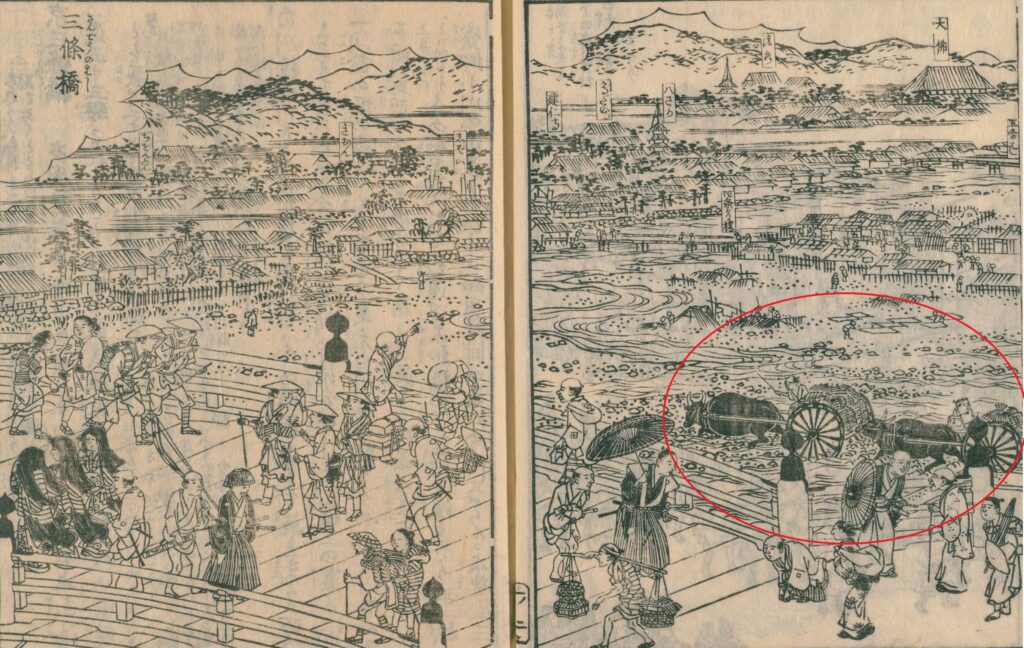

三条大橋と牛車の意外な関係とは?

街道の起点であるだけに、様々な物資も三条大橋を通じて運ばれた。だが、牛車は橋を渡ることが禁じられていた。幅が狭い橋を牛車が通ると人間の通行の妨げになったことに加え、牛車の重みで橋が傷む可能性があったためだ。

そこで牛車は、橋の横に設けられている坂を通って一度河原におり、鴨川を横断して向こう岸に渡っていた。『伊勢参宮名所図会』を見ると、その様子がよくわかる。

その後、時代を経るにつれて、牛車は陸上輸送の主軸としての役割を失うこととなるが、三条大橋に設けられた牛車専用の坂は、河原へおりるスロープとして、その名残をとどめている。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。