京都の夏の風物詩である祇園祭。この記事では、祇園祭がいつから始まったのか、どんな神様をお祀りするのか、歴史や由来を簡単に解説します。

疫病は悪霊のせい!

現在の7月に相当する旧暦の6月は気温、湿度がともに高く、昔から病気にかかりやすい時期とされてきました。そのため疫病退散を願い、各地の神社で疫病を鎮めるための夏祭りが行なわれるようになったのです。

なかでも代表的な夏祭りが、京都で行なわれる祇園祭です。

祇園祭は7月1日の吉符入りからはじまり、約1か月にわたって営まれます。とくにお囃子の音色とともに絢爛豪華な山鉾が京都の町を巡行する山鉾巡行は、人々の目をくぎ付けにします。

もともと祇園祭は、平安時代中期にはじまった御霊会が起源とされます。その昔、疫病や災害が起こるのは報われない死を遂げた怨霊の仕業によるものと考えられていました。そこでこれらの霊を鎮めるために御霊会が営まれるようになったのです。

たとえば貞観11年(869)、全国で疫病が流行しました。この被害をもたらしたのは祇園社の祭神・牛頭天皇の祟りによるものと考えられ、同年6月、全国の国の数と同じ66本の矛を立てて祭りが催されました。また、洛中の男児が神輿を神泉苑に送り、災厄の除去が祈願されました。

これを祇園御霊会といいます。10世紀以降、年中行事として大々的に行なわれるようになりました。

その後、南北朝時代に現在のような山鉾巡行が始まり、室町時代には町々で特色ある山鉾がつくられるようになりました。安土桃山時代には贅を尽くした絢爛豪華な山鉾も登場します。

こうして祇園祭が年々盛んになると、各地の神社で催される夏祭りも大規模なものとなりました。つまり、現代の夏祭りの起源は祇園祭にあるといっても過言ではないでしょう。

日本のしきたり・年中行事をもっと知りたい方におすすめの書籍

『有職故実から学ぶ 年中行事百科』八條忠基(淡交社)

日本の生活文化を語る上で欠かせない「年中行事」。しかし現在定着している行事のほとんどは、実は江戸~明治時代以降に普及した形式です。では近世以前、年中行事の原形となった行事はどのようなものだったのでしょうか。有職故実研究家による説明と豊富な文献・図版資料、そして老舗料亭「西陣 魚新」による雅やかな有職料理などで、総数130以上の行事や通過儀礼を紹介する充実の事典です。

『こよみを使って年中行事を楽しむ本2023』神宮館編集部・編(神宮館)

「こよみ」をもっと身近に親しんでいただきたいと思い、もともと「こよみ」に載っており、古くから日本人が大切にしてきた年中行事や日本の伝統文化の解説を分かりやすくイラスト付きで掲載しました。更に、運勢欄も見やすくなり、毎日の月齢や「こよみ」の活用方法なども載っています。

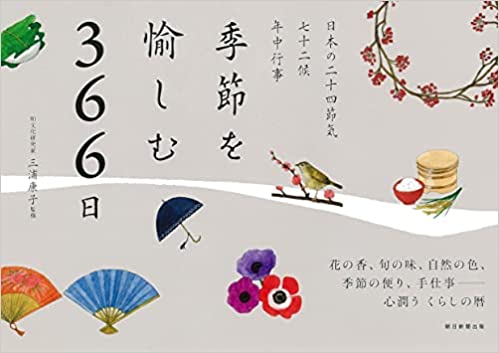

『季節を愉しむ366日』三浦康子・監修(朝日新聞出版)

景色、天気、寒暖、色、食、衣服……豊かな一年を日々切り取った一冊。ページをめくるたびに、イラストや写真、文学作品とともに日本の風情に浸れます。日常で取り入れられるレシピやミニ知識も収録。