明治維新後、荒廃を余儀なくされた京都

現在、京都御苑として整備されている東西約600メートル、南北約1200メートルの広大な敷地のなかには、京都御所以外の建物はほとんどない。

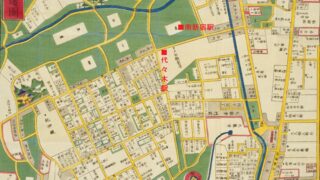

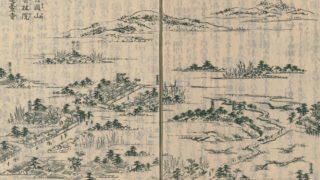

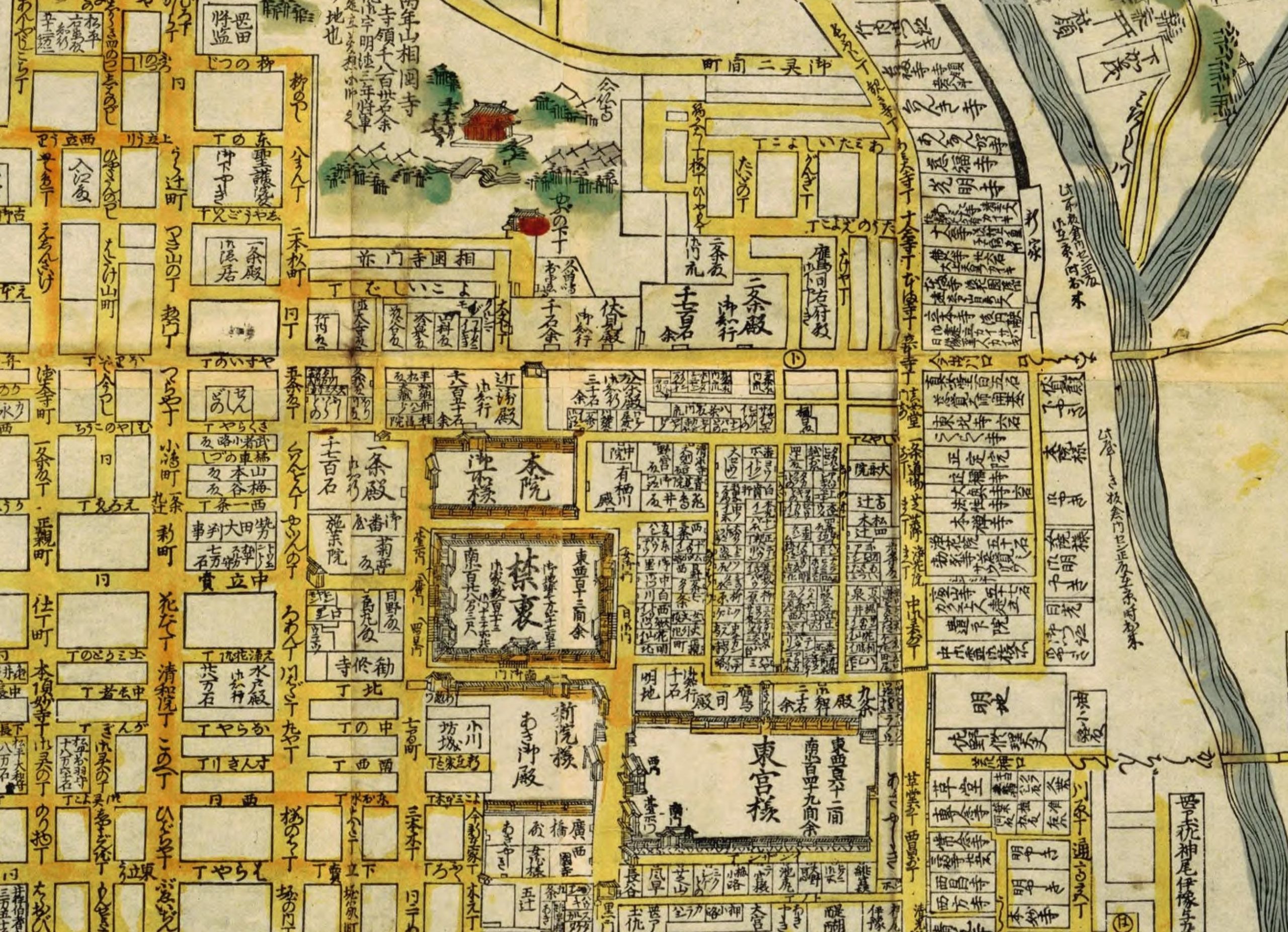

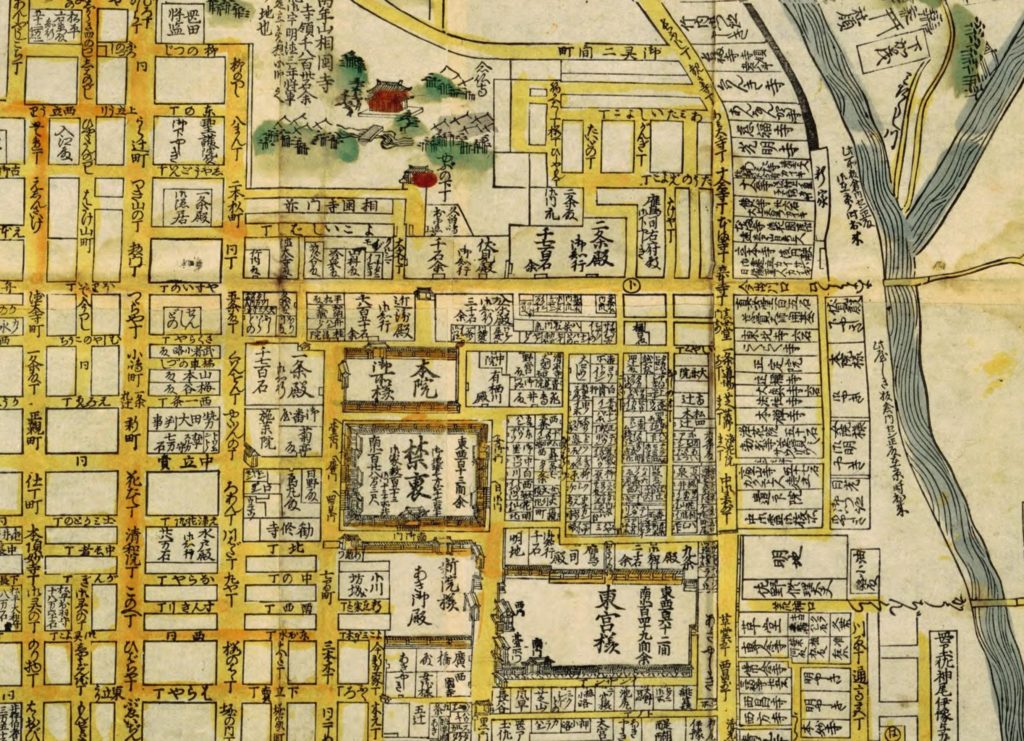

しかし『京大絵図(1686年刊)』を見ると、京都御所(古地図上、禁裏と表記)の周囲にびっしりと公家の邸宅が建ち並んでいたことがわかる。

たとえば御所の北には近衛家、西北には一条家、南には九条家、鷹司家などが配されていた。いわば、京都御苑には公家町が形成されていたのである。

京都御苑の地に公家の邸宅を集めたのは、豊臣秀吉だった。

秀吉は、自らの権威を保証する存在として朝廷を敬った。禁裏の改修を行なうとともに、公家屋敷をその周囲に集めた背景には、公家を貴族として遇することで覚えをよくし、その上に立つ天皇の権威を借りるという思惑があったと見られている。

江戸時代に入っても公家町の形成は進み、幕末には138家存在していたという。

しかし明治維新後、日本の首都は東京に定められた。皇居が東京に移ると、必然と公家たちも東京へと移り住むこととなった。荒廃した一帯には見世物小屋や芝居小屋が建ち並び、また、博覧会などが開かれる世俗的な空間へと変貌した。

だが明治10年(1877)、公家町は大内裏保存事業として整備されることとなり、その宅地は坪15銭ほどで明治政府に買い上げられた。また、1戸につき15円の引越料が下賜された。こうして多くの公家屋敷は、取り壊されることになったのである。

現代に受け継がれる公家屋敷

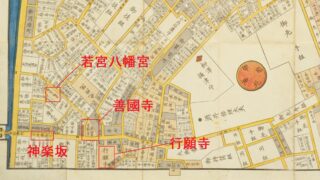

そのなかで、いまでも江戸時代と変わらない場所に建つ公家屋敷がある。同志社大学今出川キャンパスに囲まれるように存在する冷泉家だ。

明治維新後、多くの公家が京都を離れるなか、冷泉家は京都御所を守る留守居役という役割が与えられた。そのため、同地に残ることになったのだ。

やがて明治10年(1877)以降、明治政府や京都府主導のもと、公家町跡は京都御苑として整備されていったが、冷泉家は昔と変わらず場所に屋敷を構え続け、その歴史をいまに伝えているのである。

なお、現在の志社女子大学今出川キャンパスの場所には、江戸時代、二条家の邸宅があった。公家屋敷跡を現在もそのまま利用している大学は、全国でも同志社女子大学だけだ。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。