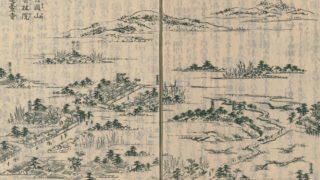

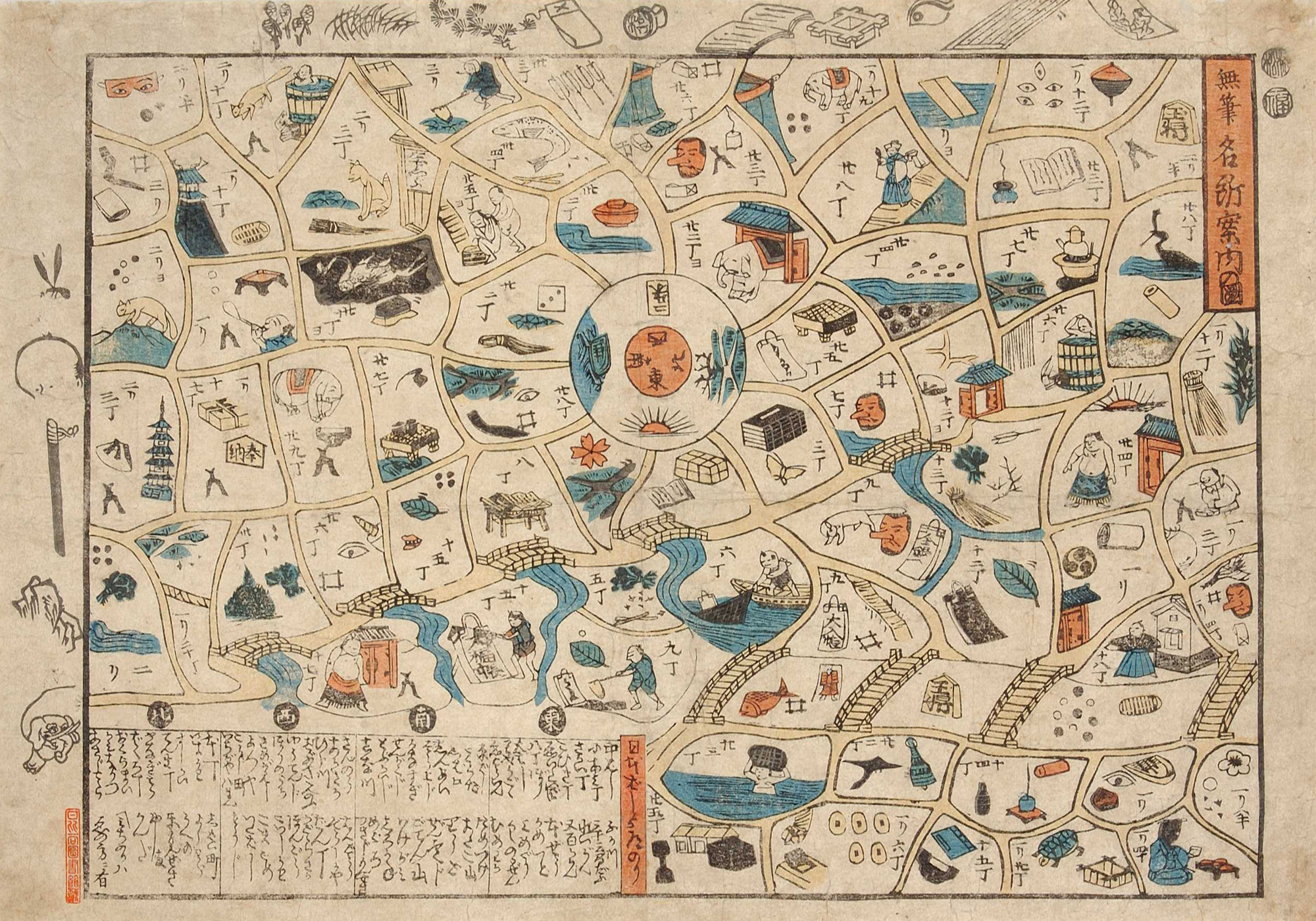

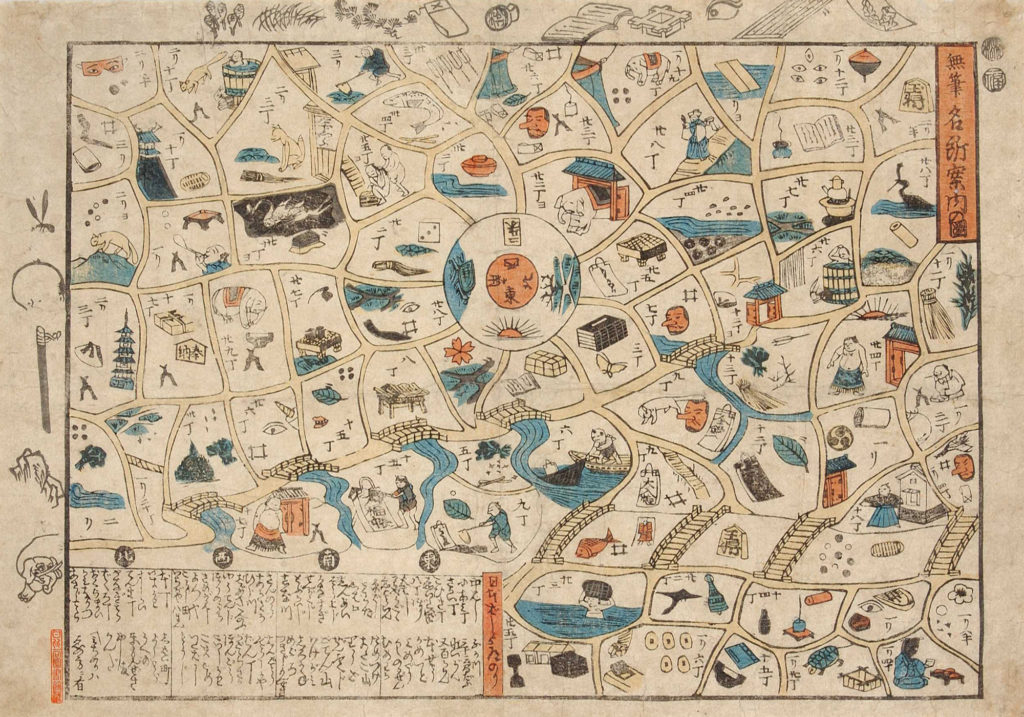

これは、江戸時代に制作された『無筆名所案内図』である。地名や人名、ものの名前を音が共通する絵に置き換え、それがいったい何を示すのかを当てる江戸時代のなぞなぞだ。一般に「判じ絵」と呼ばれる。

タイトルにつけられた「無筆」は「読み書きのできない人」のことを表わす言葉。文字が読めない人に向けた江戸の地図でもあったのかもしれない。

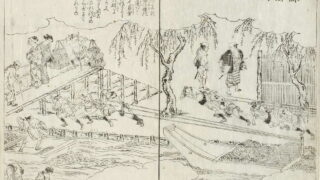

さっそくこの案内図に描かれた地名を読み解いていこう。まずはこれ。どこの地を指し示しているかわかるだろうか?

絵を見ると、武士が矢を火で炒っている様子がうかがえる。

矢を炒る……やをいる……いるや……

そう、正解は「入谷」である。「炒る」という言葉が出てくるかどうかがカギだ。

次の問題はこちら。さてここはいったいどこだろう?

これもまた難解であるが、まずは人物をよく見てみよう。右の人物は「本」で、左の鳥は「ウ」であるようだ。

そして二人が興じている遊びはというと、どうやら「囲碁」である。

「本」が「ウ」と「碁」に興じている……ホン…ウ…ゴ……

そう、正解は本郷だ。ただし、左側の鳥が「ウ」であることに中々気がつかないかもしれない。

それでは次の問題はどうだろうか。

門をゾウがくぐろうとしている様子が描かれている。よく見ると、体の半分だけが門から出ている。

ゾウの体の半分が門から出ている……ゾウ…ハン……モン……

ということで、正解は半蔵門である。

このように、『無筆名所案内図』には簡単に解けるものからちょっと頭を悩ませないと解けないものまで、じつに多くの問題が掲載されている。

さて、あなたはすべての地名を読み解けるだろうか。江戸時代のなぞなぞでぜひ脳みそを鍛えてほしい。

江戸時代の暮らしをさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍

『一日江戸人』杉浦日向子(新潮文庫)

現代の江戸人・杉浦日向子による、実用的かつ、まことに奥の深い江戸案内書。

江戸美人の基準、三大モテ男の職業、衣食住など、江戸の人々の暮らしや趣味趣向がこれ一冊でわかる。試しに「一日江戸人」になってみようというヒナコ流江戸指南。

『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』菊池貴一郎(角川ソフィア文庫)

四季の行事から、日常の風景まで。江戸の風情を283点の絵と文で愉しむ。江戸の町の季節の移ろいや、武家・町人の行事・習俗・遊びのさまざまを、イラストとともに回顧する。江戸を知るための基本書、初の現代語訳。図版283点のすべてを収録。

『浮世絵でわかる! 江戸っ子の二十四時間 』山本博文監修(青春出版社)

棒手振・朝湯・寺子屋・蕎麦・天ぷら・初鰹・富くじ・相撲・手習い・水茶屋・駕籠屋・火消し・祭り・吉原・百物語…浮世絵で見るからもっと面白い! 江戸の暮らしの朝から晩まで。近年、発見され話題となった歌麿の肉筆画「雪月花」のひとつ『深川の雪』を収載。オールカラー128P。