清少納言も褒め称えた景勝地

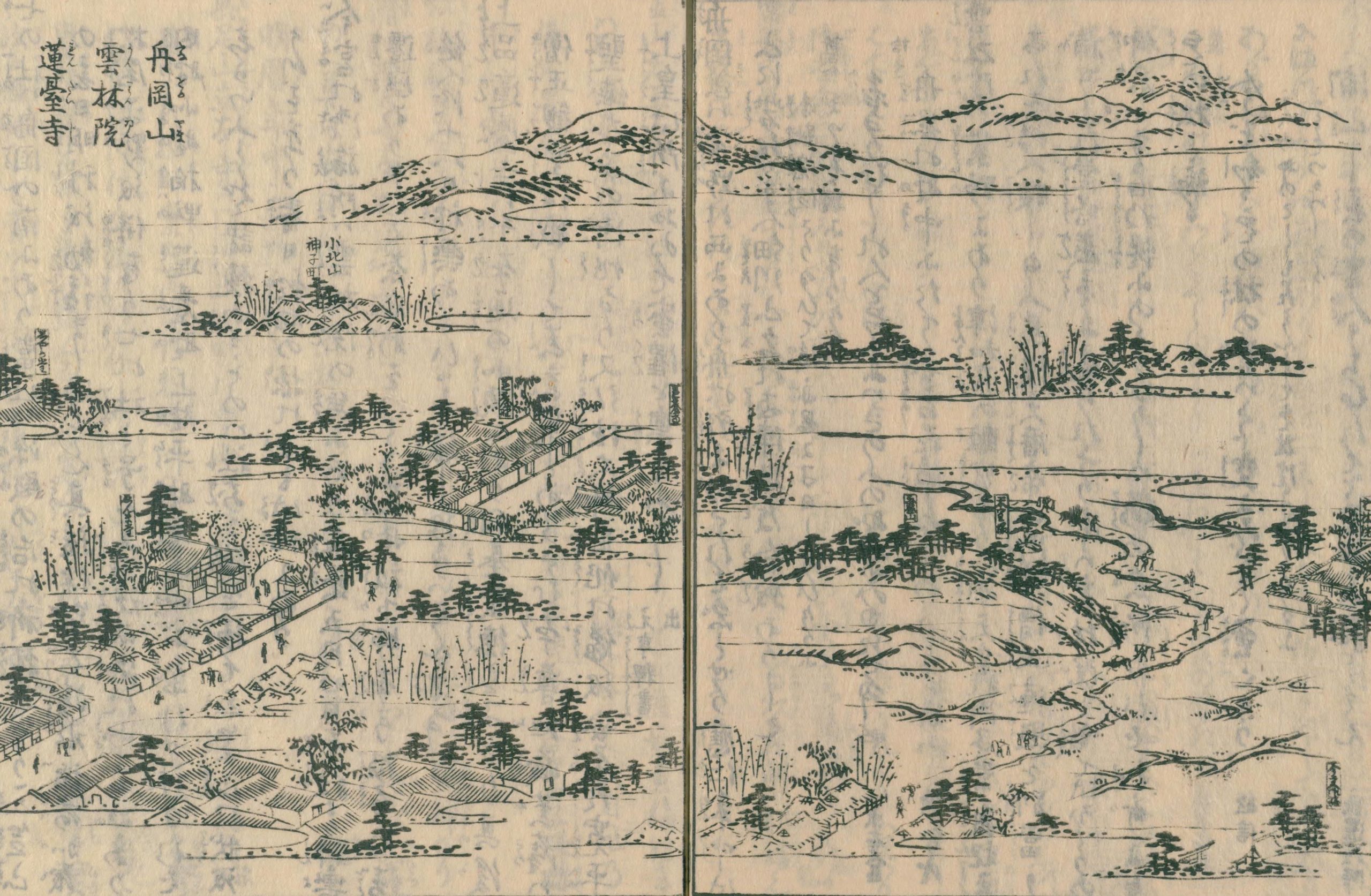

京都市の北部に、標高約112メートルの船岡山はそびえる。その威容がまるで船のようであることから、または船を伏せた形に似ていることから、その名がついたといわれる。

現在、山頂は公園として整備されており、そこから望む景色はすばらしいの一言。眺望に加え、中腹には織田信長を祀る建勲神社が鎮座することから、人気の観光スポットとなっている。

船岡山は、すでに平安時代から優れた景勝地として知られていた。平安時代の女流歌人・清少納言の『枕草子』でも、「岡は船岡、片岡、鞆岡……」と、岡の筆頭に挙げられている。貴族たちの遊興の場であり、また、多くの歌人が歌に詠む名所でもあった。

そんな船岡山であるが、じつは平安時代、ある重要な役割を果たしていた。一説に平安京の造営時、この山が町に通りを敷く際の基準点になったと考えられているのである。

玄武になぞらえられた船岡山

平安京への遷都が行なわれたのは、延暦13年(794)のことだった。新都として山城国(現・京都府)が選ばれたのは、自然景観が美しかったことや水陸の便がよかったことに加え、この地が「四神相応」の場所だったことが大きい。

四神とは四方を守る神のことで、北は玄武(山)、東は青龍(川)、西は白虎(道)、南は朱雀(水)を指す。船岡山は、北の守り神である玄武になぞらえられたのである。

古来、船岡山は聖なる山として人々から信仰されていた。実際、山の頂上には古代の祭祀遺跡と目される磐座が残る(諸説あり)。

そのような神聖な山だったからこそ、平安京の造営にあたっては重要な目印とされた。そして船岡山を基準として、その南の延長線上に幅員85メートルものメインストリート・朱雀大路(現・千本通)が敷かれ、そこを中心に町づくりが進められていったのである。船岡山から平安京北京極の一条通までの距離と、一条通から二条通までの距離が等しいことも、その計画性を裏づける。

時代を経てもその重要度は変わらず、豊臣秀吉が御土居を形成するまで、この船岡山が実質的に洛中と洛外を隔てる境界としての役割を果たした。北から都へ入る際の天然の要害であったことから、応仁・文明の乱時には西軍の城塞も築かれている。現在、船岡山周辺の地名が西陣と呼ばれるのはその名残である。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。