浮世絵DATA

タイトル:『日用助食竈の賑ひ』

作者:大蔵永常編

制作年:天保4年(1833)

浮世絵解説

本書は、江戸時代の農学者・大蔵永常が江戸に住む人々を対象として、飢饉対策をわかりやすく紹介した絵図入りの一冊。米にカボチャや里芋、大根などを加えて炊いた「かて飯」など、米を節約するための調理法などが記載されている。浮世絵とはいえないが、江戸の人々の生活の様子が絵図でよくわかるので、紹介する。

江戸時代前期まで、庶民の食事は朝夕の2食が一般的だった。現代の人々と同様、朝・昼・夕と1日3度の食事をとるようになったのは元禄年間(1688~1704)のことである。

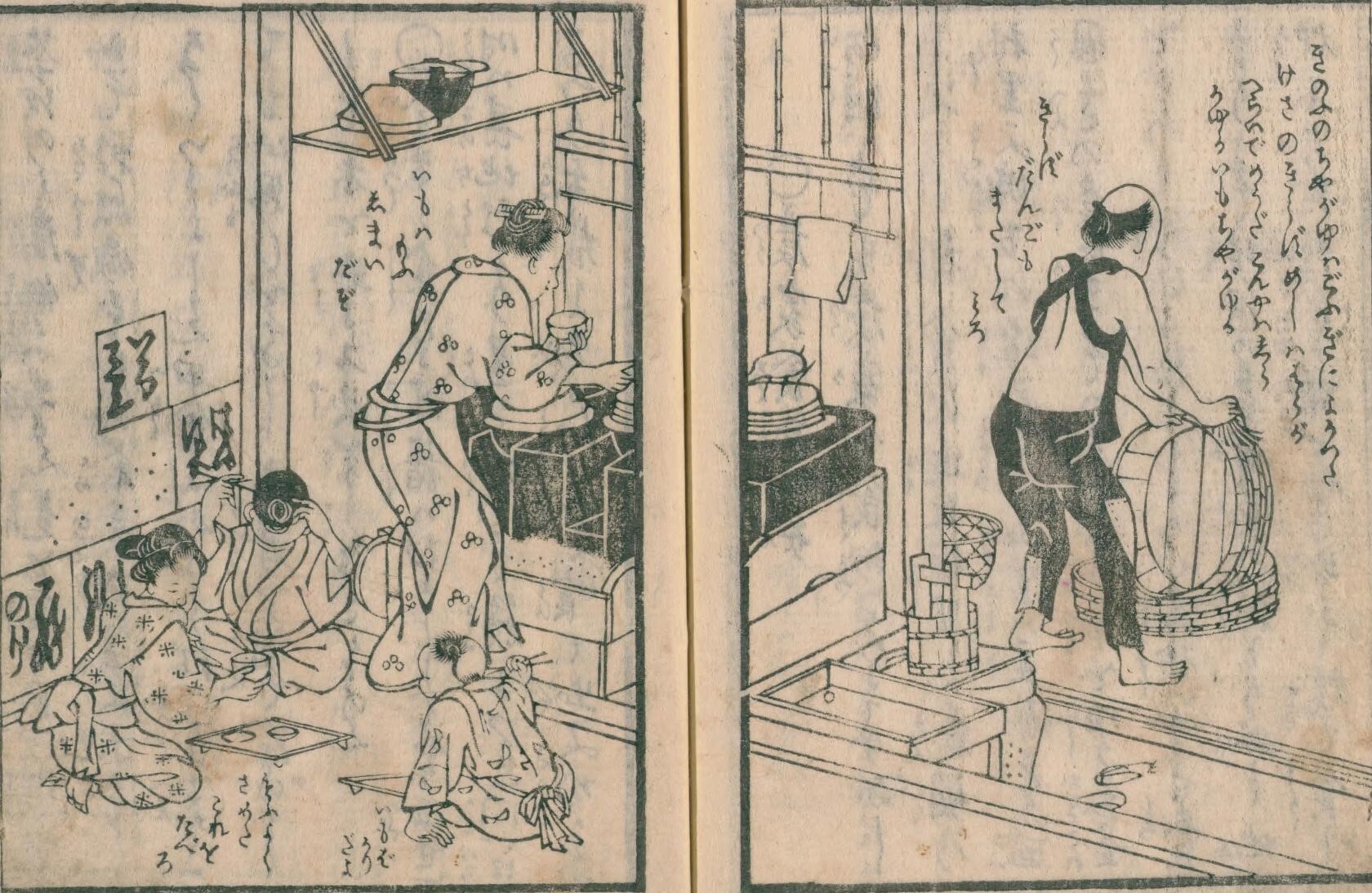

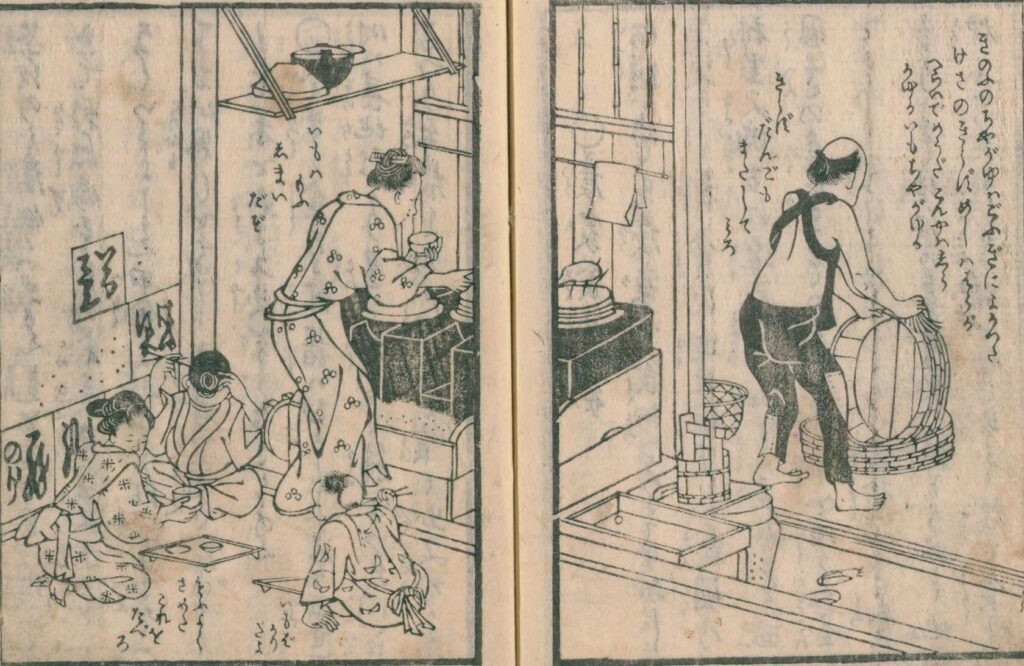

絵図は、ある家族が長屋で食事をとる風景が描かれている。母親が子どものため、釜で炊いたご飯をよそおうとしている。給仕をしているのは姉だろうか。弟に茶碗を差し出している。竈は2口のものが一般的で、片方で米を焚き、もう片方で汁物をつくった。

当時は、朝に1日分のご飯を一度に炊いた。朝食は炊き立てのご飯に味噌汁、漬物が一般的。昼食は朝に炊いた冷や飯と同じく残り物の味噌汁。夕食は昼食に加えて焼き魚や野菜の煮物などのおかずがついた。

絵図を見てもわかるように、食事の際は一人ひとりがそれぞれの専用の膳を使用していた。2人の子どもの前にも、それぞれ別の膳が置かれている。これを箱膳、一人膳という。家族がちゃぶ台を囲んで食事をとるようになるのは、明治に入ってからである。

また、元禄年間には白米食が一般にも広く普及し、庶民も玄米や麦飯ではなく、気軽に白米を食べることができるようになった。

ところが、このことがある病気を引き起こすきっかけとなる。「江戸患い」、ようは「脚気」である。

それまで主食だった玄米や麦飯には、ビタミンB1が多く含まれていた。そのため玄米や麦飯を食べているときは問題とはならなかったのだが、それが白米に変わったことによって慢性的な栄養不足に陥ることになってしまったのである。「江戸患い」との名前は、脚気を患った人が地方で雑穀入りのご飯を食べるとたちまち快方に向かったことから付けられたものだ。

同様に、江戸と並ぶ大都市であった大坂でも脚気を患う人が増えた。大坂ではこれを「大坂腫れ」と呼んだ。

江戸時代の暮らしをさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍

『一日江戸人』杉浦日向子(新潮文庫)

現代の江戸人・杉浦日向子による、実用的かつ、まことに奥の深い江戸案内書。

江戸美人の基準、三大モテ男の職業、衣食住など、江戸の人々の暮らしや趣味趣向がこれ一冊でわかる。試しに「一日江戸人」になってみようというヒナコ流江戸指南。

『現代語訳 江戸府内絵本風俗往来』菊池貴一郎(角川ソフィア文庫)

四季の行事から、日常の風景まで。江戸の風情を283点の絵と文で愉しむ。江戸の町の季節の移ろいや、武家・町人の行事・習俗・遊びのさまざまを、イラストとともに回顧する。江戸を知るための基本書、初の現代語訳。図版283点のすべてを収録。

『浮世絵の解剖図鑑』牧野健太郎(エクスナレッジ)

傑作と呼ばれる葛飾北斎の『富嶽三十六景』から歌川広重の『東海道五十三次』、通好みの1枚まで名作浮世絵から、江戸の街と暮らし読み解く。浮世絵の中に隠された謎やお江戸の洒落、庶民の知恵、江戸っ子たちが面白がっていた遊び心を読み解き、浮世絵の本当の楽しみ方を紹介。浮世絵やアート好きだけでなく、江戸や歴史に興味がある方にもおすすめの1冊。