時代によって異なる禁裏の描き方

明治2年(1869)に東京奠都がなされるまで、京都御所は天皇の御在所であり、この場所で数々の儀式が執り行なわれてきた。古地図上では「禁裏」と記される。みだりに内裏内へ入ることを禁じていたことから、そう呼ばれた。

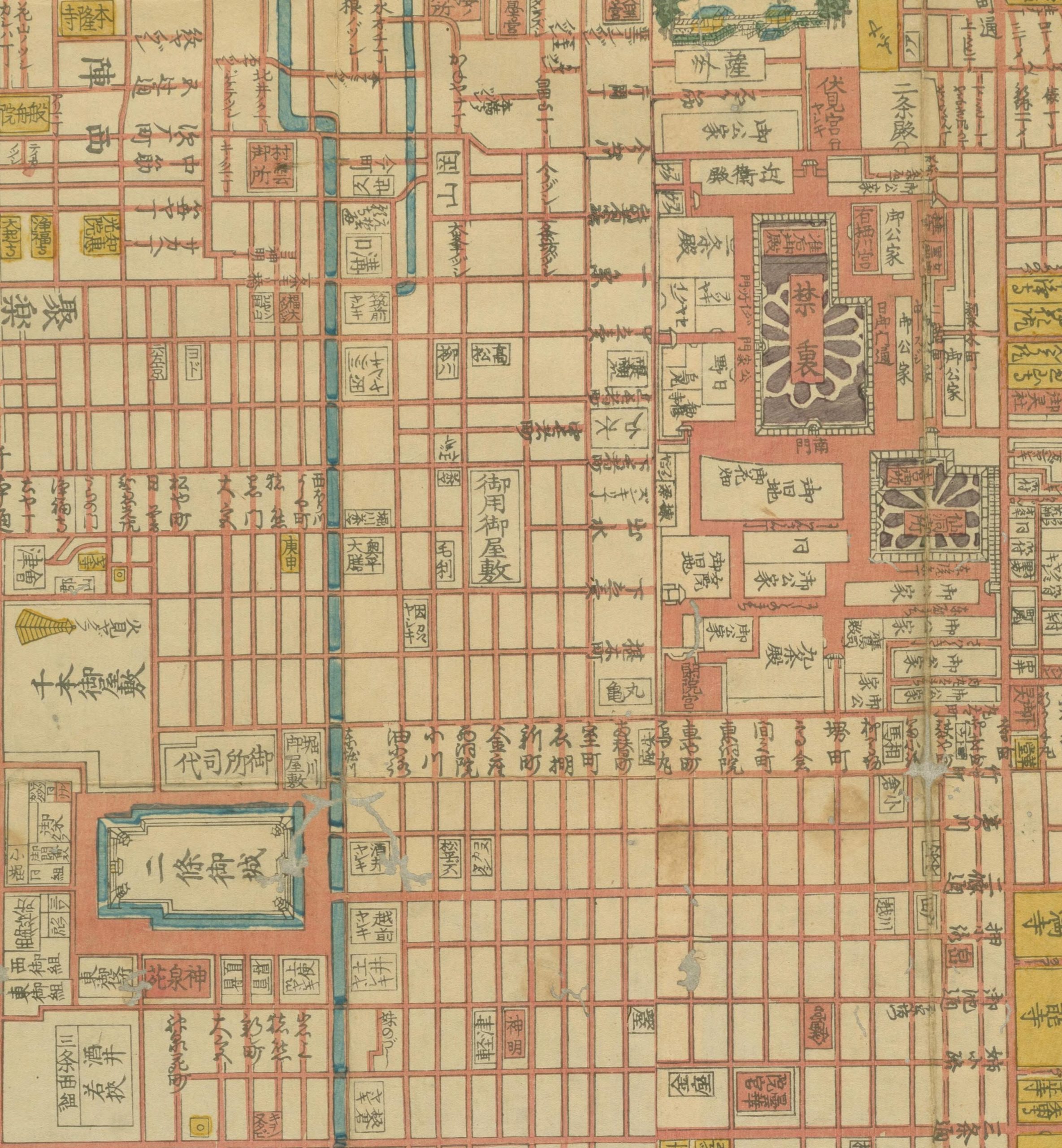

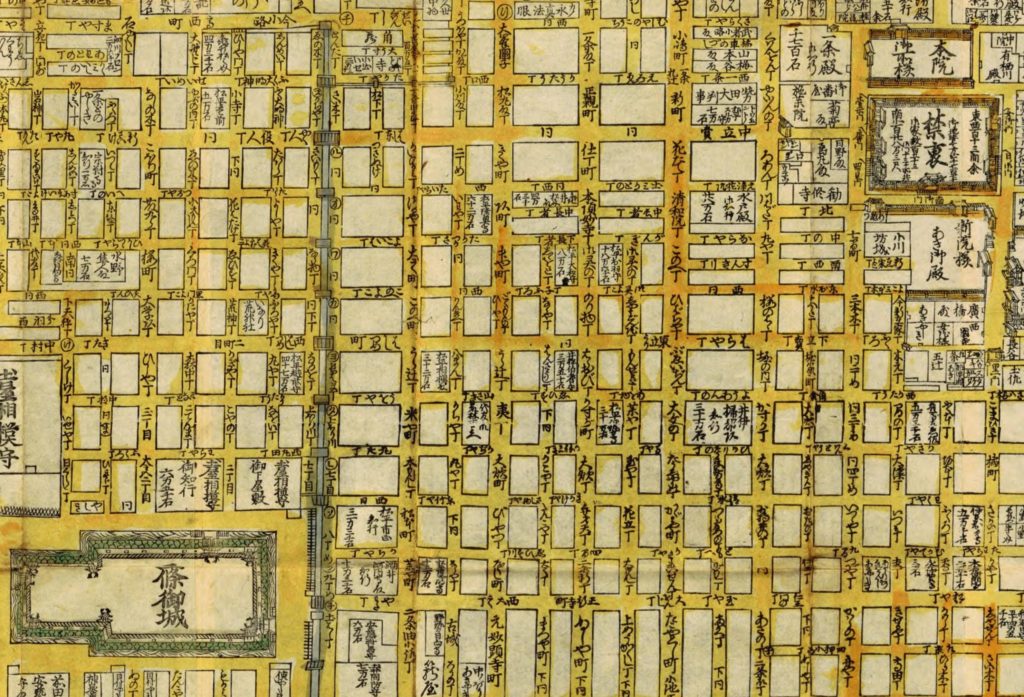

じつは、古地図の制作時期によって禁裏の描かれ方は異なっている。

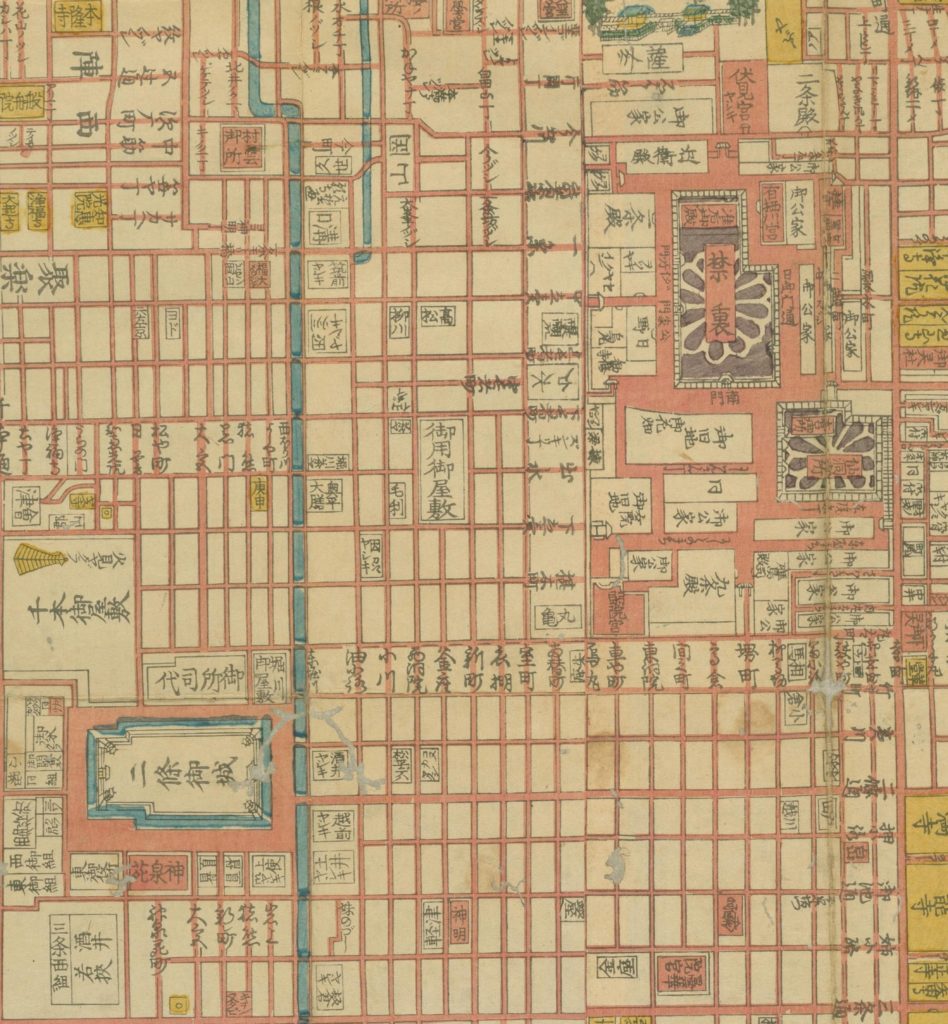

たとえば貞享3年(1686)に制作された『京大絵図』(上)を見ると、「禁裏」と文字が記されているだけだが、文久3年(1863)に制作された『新増細見京絵図大全』では「禁裏」の背景に菊の御紋が描かれているのである。

これは、古地図が幕末の世相を反映して描かれたためである。

延暦13年(794)の平安京造営以来、日本の政治の中心は長らく京都にあったが、江戸時代に入ると江戸へ移行した。

そのため江戸時代の京都は政治とはほぼ無縁であり、天皇は京都御所で有職故実を学んだり、伝統的な和歌の手習いなどをしたりして過ごした。起床してから就寝するまで、ほぼ京都御所から出ることはなかったという。

幕末の尊皇攘夷思想の高まり

ところが幕末の嘉永6年(1853)、アメリカのペリー提督率いる黒船が浦賀に来航し、開国を要求してから国内情勢は一変。安政5年(1858)には、天皇の勅許を得ずして幕府がアメリカと日米修好通商条約を結んだため、様々な反幕勢力が攘夷運動(外国勢力を日本から追い払おうとする運動のこと)を展開するようになった。

そんな彼らがよりどころとしたのが、天皇の存在だった。

尊皇(天皇を尊ぶこと)攘夷の機運が高まるなか、京都は否応なく政争に巻き込まれることとなり、諸藩の大名たちはこぞって京都に藩邸を設けた。その数、76藩98邸。こうして幕末の京都は、血なまぐさい軍事都市と化したのであった。

幕末の古地図に菊の御紋が描かれるようになった背景にも、そういった思想を読み取ることができる。いわば菊の御紋は、天皇を中心とした新政権の樹立を求める声の現われでもあった。

その後、諸藩による討幕の動きが激しくなるなか、慶応3年(1867)10月14日、15代将軍・徳川慶喜は大政奉還を告げる。そして同年12月9日、王政復古の大号令が発せられ、明治天皇を中心とした新政府が発足。江戸幕府は滅亡したのである。

京都の歴史をもっと知りたい方におすすめの書籍一覧

『重ね地図でたどる京都1000年の歴史散歩』谷川彰英監修(宝島社)

半透明の特殊トレーシングペーパーを使用した重ね地図でたどる、大判の京都・歴史散歩書籍。トレペ仕様の現代地図と、通常用紙の古地図を透かして見比べると、京都1000年の歴史が浮き彫りに。「平安京・貴族邸コース」「平氏の栄華コース」「秀吉の御土居コース」「幕末の志士コース」など、23の歴史散歩コースを設定。さまざまな時代や切り口で、奥深い京都1000年の魅力をとことん味わうことができるビジュアル街歩きガイド。

『地図で読み解く初耳秘話 京都のトリセツ』昭文社旅行ガイドブック編集部編(昭文社)

地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫る。

『地図で楽しむ! 京都の歴史さんぽ』梅林秀行監修(JTBパブリッシング)

読むだけでも楽しい史跡コメント入り地図帳が別冊付録。「歴史」と「地図」から、京都を楽しむためのテーマが満載。

『京都の歴史を歩く』小林丈広、高木博志ほか著(岩波新書)

観光名所の賑わいの陰でひっそりと姿を消す町屋の風景。雅な宮廷文化、豪奢な桃山文化に彩られた「古都」のイメージが流布するなか、つのるのは違和感ばかり。これが、京都なのだろうか……。15のコースをめぐり、本当の京都に出合う小さな旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。

『地球の歩き方 京都 2023~2024』地球の歩き方編集室編(学研プラス)

1200年の歴史を誇る町「京都」全26市町村の見どころや美食、逸品、伝統文化などを地球の歩き方ならではの切り口で 徹底紹介。