おみくじは平安時代に誕生

神社へお参りしたあと、おみくじを引いて帰るという人は多いのではないでしょうか。最近ではさまざまな動物をかたどったものや、キャラクターのおみくじなどが増えて賑やかになりました。

現代のおみくじは、どちらかといえば個人の運勢を占うものです。やはり「大吉」を引き当てたらうれしいですし、その日はいい気持ちで過ごせますよね。

ですがもともとおみくじは「神籤」と書くように、神意をうかがうためのものでした。

古代の社会では、占いで国の政治や人事を決めたり、その年の天候を予測したりする風習がありました。たとえば、カメの甲羅を火であぶり、ひびの割れ方で吉凶を占う「亀卜」、熱湯に手を入れてその人の正邪を神に問う「盟神探湯」などがその代表例です。

おみくじもこのような占いのひとつでした。『日本書紀』斉明天皇4年(658)条にも有間皇子(孝徳天皇の皇子。謀反のうたがいをかけられて処刑される)が謀反の吉凶を「ひねりぶみ(紙片か木簡でつくったくじのこと)」で占ったことが記されています。

やがて平安時代になると、現在のような形のおみくじが考案されることになります。考案者は、天台宗の僧・良源(元三大師)です。良源は、人の運勢や吉凶を100の漢詩に表わしました。これを「元三大師百籤」といいます。このくじは社寺に取り入れられ、民衆に広く受け入れられました。

その後、江戸時代になると、徳川家康のブレーンとして知られる天台宗の僧・天海が元三大師百籤を改良。1から100までの番号を振り、引いた番号の文面でその人の運勢を占うというおみくじの形式へと改めました。これが江戸っ子たちの心をつかんで広まり、現代へと受け継がれていったのです。

おみくじを木に結びつけるワケ

おみくじを引いたあと、神社の境内の木や、特別に設けられた結び処に結んで帰る習慣がありますね。大吉が出たら持って帰り、凶が出たときは結んで帰るという人も多いでしょう。

じつはこの習慣がはじまったのも、江戸時代のことでした。神社の境内の木におみくじを結ぶと凶が転じ、厄が祓われると考えられたのです。また、神様と縁を結ぶためという思いもあったそうです。

験をかつぐ江戸っ子たちにとって、凶は縁起の悪いものでした。そのためせっせと木に結んで帰途についたというわけです。大吉を引いた場合も、神様のさらなる加護を願って結びつけることもあったと伝わります。

もっとも、現代では自然保護の観点から、境内の木々におみくじを直接結びつける神社はほとんどありません。大切な木を守るため、別途おみくじ結び処を設けている神社がほとんどです。

なお、日本の神社の頂点に位置する伊勢神宮には、おみくじは置かれていません。伊勢神宮は皇族が国の安泰を祈願する場所といった性格が強いことから、個人的なお願いをすることが禁じられているためです。これを「私幣禁断」といいます。日本を守護する伊勢神宮の神に対して、個人的な占いは許されないということです。

神社についてさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍

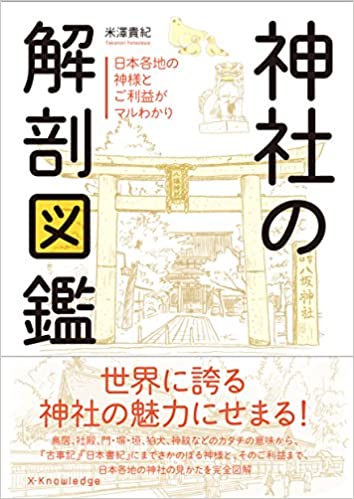

『神社の解剖図鑑』米澤貴紀(エクスナレッジ)

鳥居、社殿、門・塀・垣、狛犬、神紋などのカタチの意味から、『古事記』『日本書紀』にまでさかのぼる神様と、そのご利益まで、日本各地の神社の見かたを完全図解。

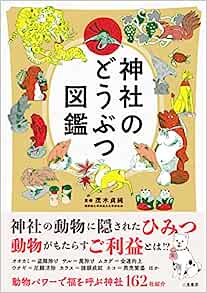

『神社のどうぶつ図鑑』茂木貞純監修(二見書房)

神社を訪れると、狛犬やキツネなど様々な動物の像を見ることができます。「どうして動物がいるのか?」不思議に感じている人も多いことでしょう。これらの動物は神に仕えるものと考えられ、神使あるいは眷属(けんぞく)といわれています。姿を現さない神々の代わりに、ゆかりのある動物が神の意志を人々に伝えると考えられてきたのでした。

本書は神使として祀られている54種類の動物の由来やご利益、動物を大切に崇めている日本全国約162の神社を紹介しています。

『神社の解剖図鑑2』平藤喜久子監修(エクスナレッジ)

なぜ神社のご利益はこんなにも具体的なのか? がマルわかり。本書は神社と神様とご利益の関係をイラストを使って徹底解剖!神社をもっと身近に感じ、祀られている神様のことが深く理解できるようになります。