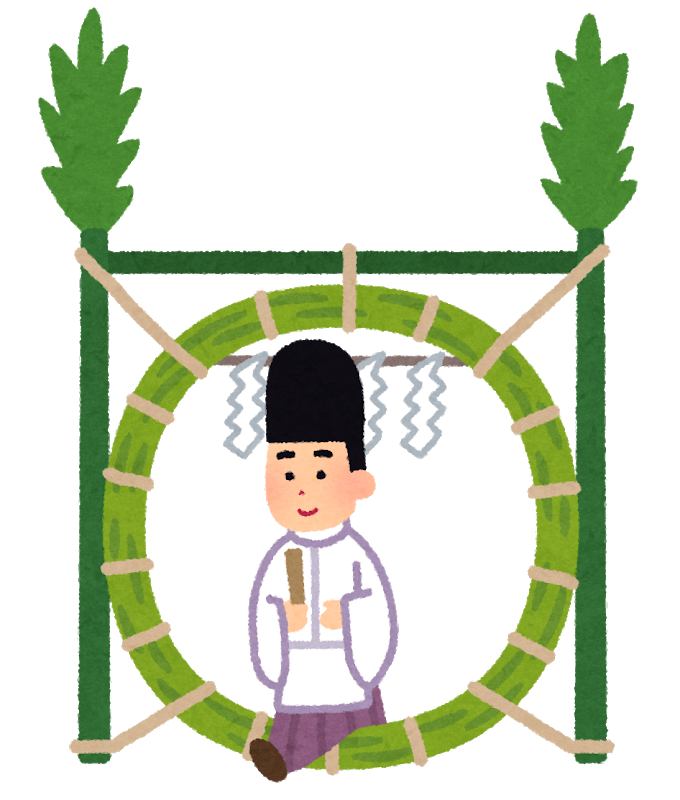

毎年6月30日ごろになると、神社の境内に茅という草で編んだ茅の輪が設置されます。この記事では、いったいなぜ茅の輪が設置されるのか、夏越の祓とはどのような神事なのかを解説します。

茅の輪をくぐり、疫病除けを祈願する

日本人は、古くから心身の穢れを祓い清める「祓」という行為を重んじてきました。古代日本人にとって稲は神から与えられた神聖な食べ物であり、穢れのない身体で農業に従事することが大切と考えられたためです。

とくに重視されたのが、毎年6月と12月の末日に行なう「大祓」です。

6月の大祓は、「夏越の祓」と呼ばれます。夏を越し、残り半年を無事に過ごせるように祈るのです。「夏越」は「和し」に通じることから、疫神を和ませて災厄を鎮める「和しの祓」であるとも考えられました。

現在、各地の神社で行なわれている夏越の祓の行事は、大きく2つにわけることができます。ひとつは、人形(依り代)に半年間の罪や穢れを移すもの。もうひとつは、茅の輪くぐりです。

6月に神社へ行くと、社殿の前に茅の輪が飾られている様子を見たことがある人は多いことでしょう。茅の輪は茅を束ねてつくったものです。これを左回り、右回り、左回りと3回くぐり、最後にまっすぐ茅の輪をくぐって神前に進み、お参りをします。その際、「水無月の夏越の祓する人は千歳の命のぶというなり」という文言を唱えます。

これを行なうことで、これまでの半年間分の穢れが祓われ、災厄や影響などから逃れられると考えられました。

なお、この行事は、武塔神という神様に一夜の宿を貸した蘇民将来という人物が茅の輪を身につけていたことで疫病から逃れることができたという故事にもとづきます(『備後国風土記』逸文)。

民間に根づいた大祓の神事

大祓という行事の歴史は古く、すでに天武天皇5年(676)に「大解除」という行事が執り行なわれていたことが『日本書紀』に記されています。

当時は国家の重要な祭祀を行なう前や、疫病が流行ったあとなどに行なわれていましたが、大宝元年(701)の大宝律令の制定後は毎年6月と12月の晦日に行なうように定められました。

残念ながら、国家神事としての大祓の行事は応仁の乱以降、廃絶してしまいます。ですが旧暦の6月は気温、湿度ともに高く、病気にかかりやすい時期でした。そこで疫病や災厄を避ける神事として民間に根強く浸透し、いまに受け継がれています。

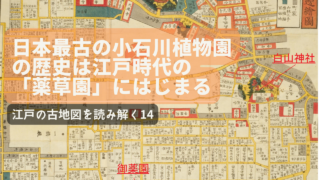

日本のしきたり・年中行事をもっと知りたい方におすすめの書籍

『有職故実から学ぶ 年中行事百科』八條忠基(淡交社)

日本の生活文化を語る上で欠かせない「年中行事」。しかし現在定着している行事のほとんどは、実は江戸~明治時代以降に普及した形式です。では近世以前、年中行事の原形となった行事はどのようなものだったのでしょうか。有職故実研究家による説明と豊富な文献・図版資料、そして老舗料亭「西陣 魚新」による雅やかな有職料理などで、総数130以上の行事や通過儀礼を紹介する充実の事典です。

『こよみを使って年中行事を楽しむ本2023』神宮館編集部・編(神宮館)

「こよみ」をもっと身近に親しんでいただきたいと思い、もともと「こよみ」に載っており、古くから日本人が大切にしてきた年中行事や日本の伝統文化の解説を分かりやすくイラスト付きで掲載しました。更に、運勢欄も見やすくなり、毎日の月齢や「こよみ」の活用方法なども載っています。

『季節を愉しむ366日』三浦康子・監修(朝日新聞出版)

景色、天気、寒暖、色、食、衣服……豊かな一年を日々切り取った一冊。ページをめくるたびに、イラストや写真、文学作品とともに日本の風情に浸れます。日常で取り入れられるレシピやミニ知識も収録。