ギリシア神話

ギリシア神話

【早わかりギリシア神話②】託宣の神アポロンとヒュアキントスの悲劇【天上界のボーイズラブ】

ギリシア神話

ギリシア神話  世界史

世界史  世界史

世界史  古地図

古地図  世界史

世界史  古地図

古地図  世界史

世界史  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

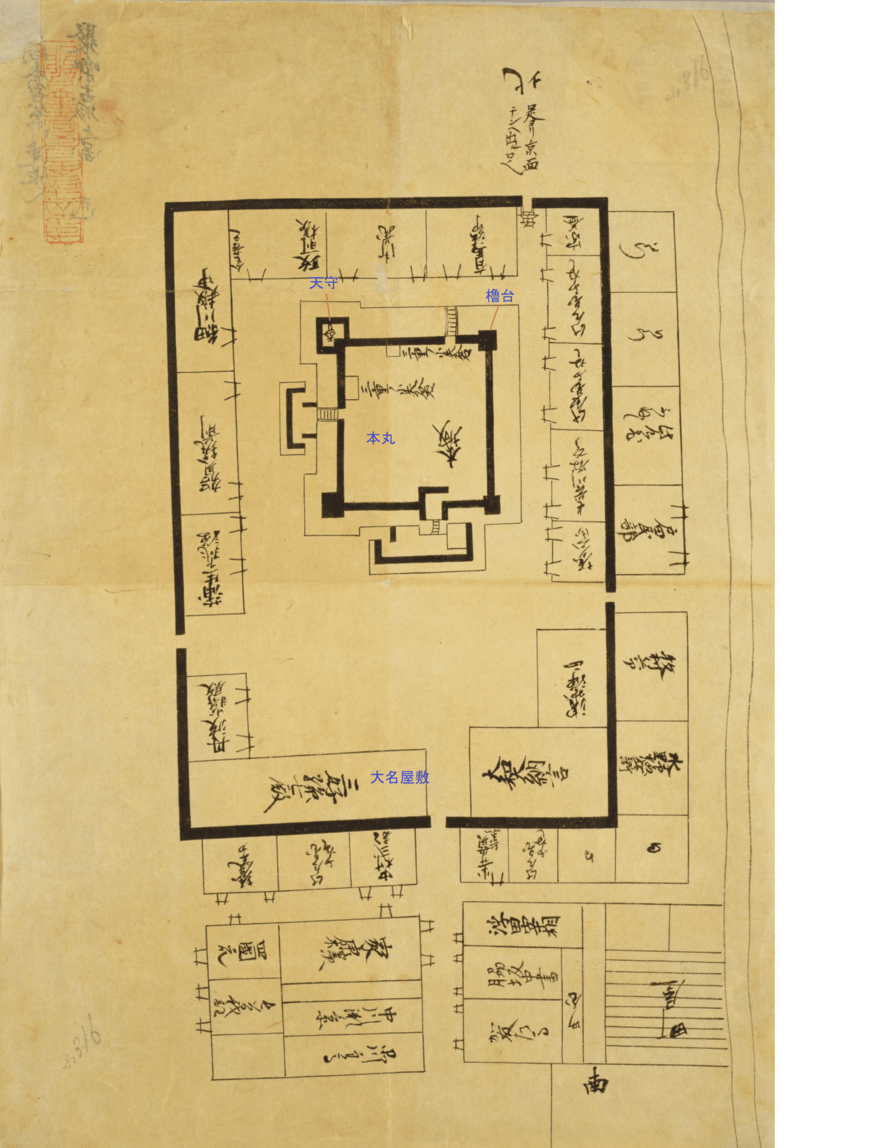

古地図  日本史

日本史  日本史

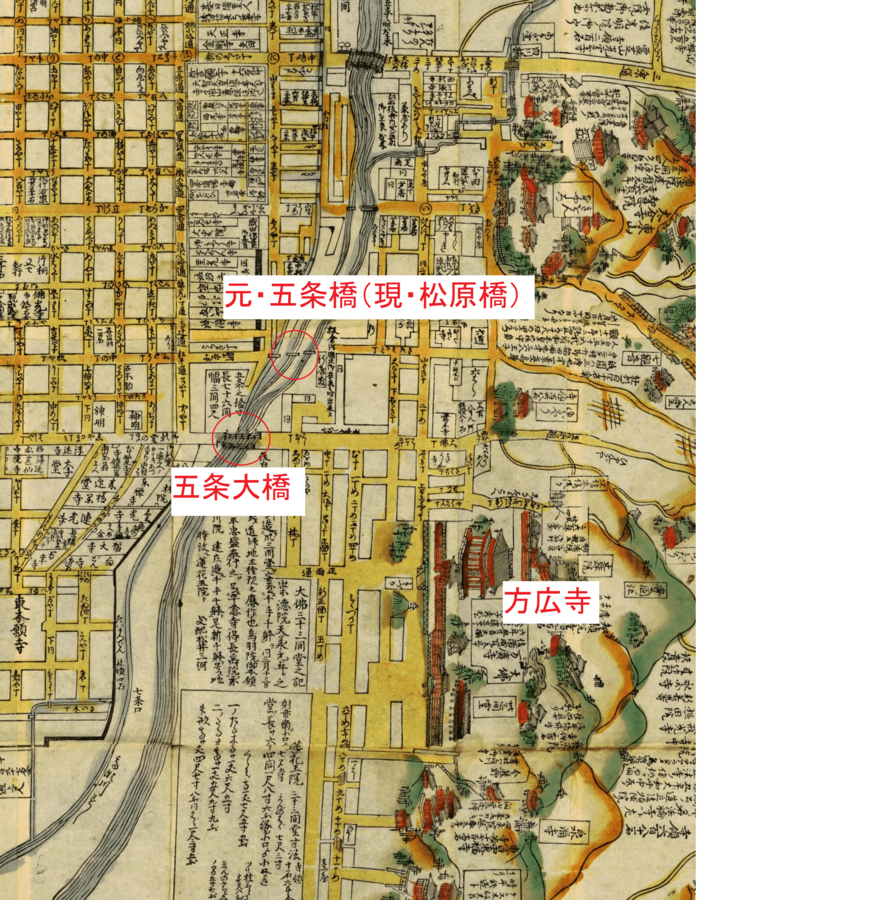

日本史  古地図

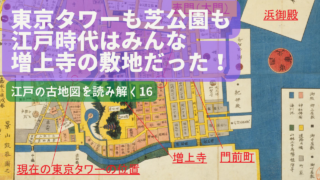

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

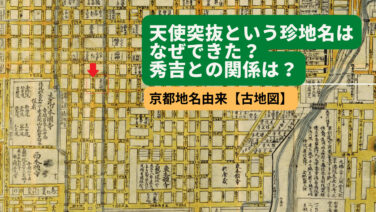

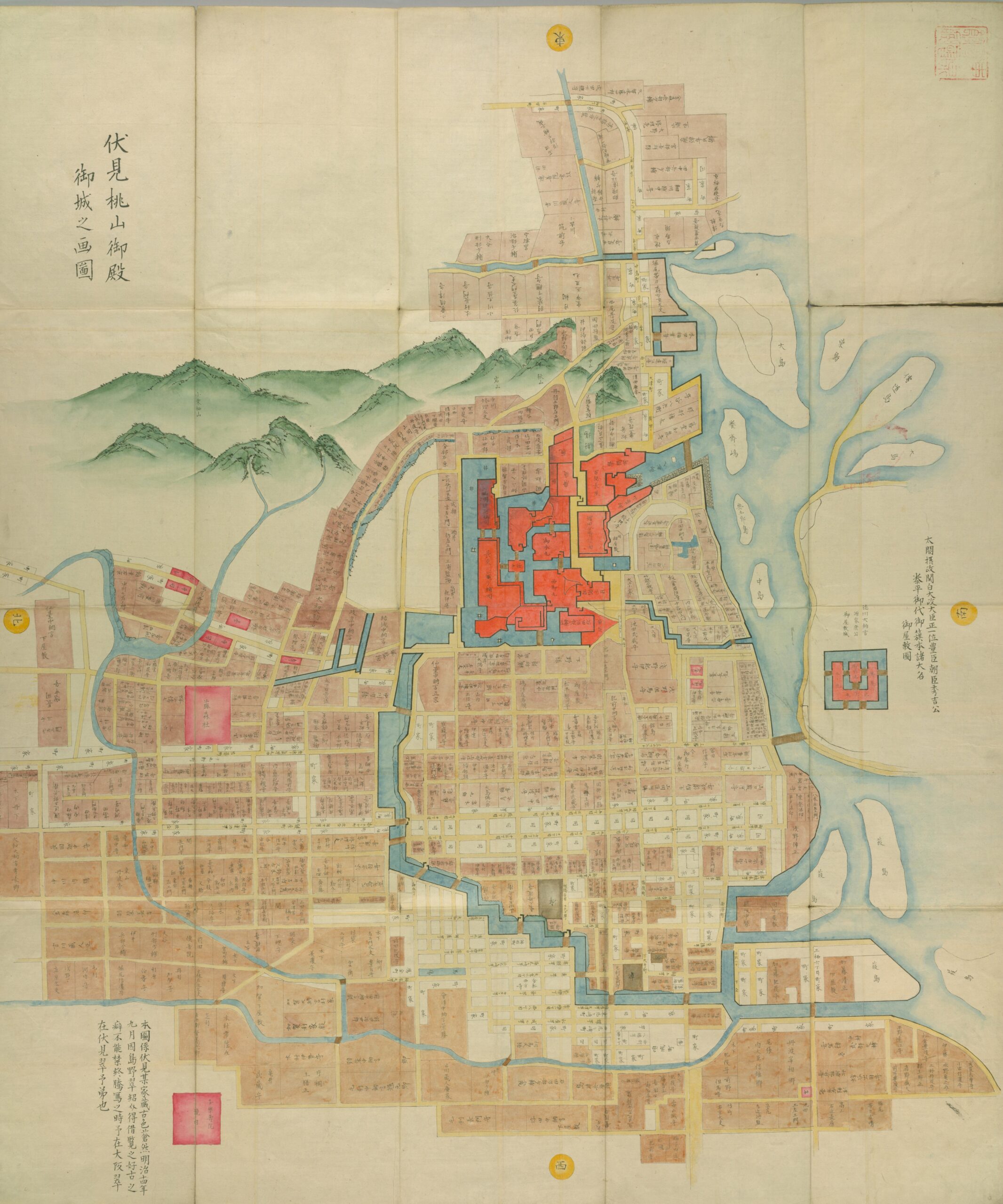

古地図  日本史

日本史  日本史

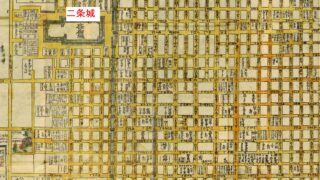

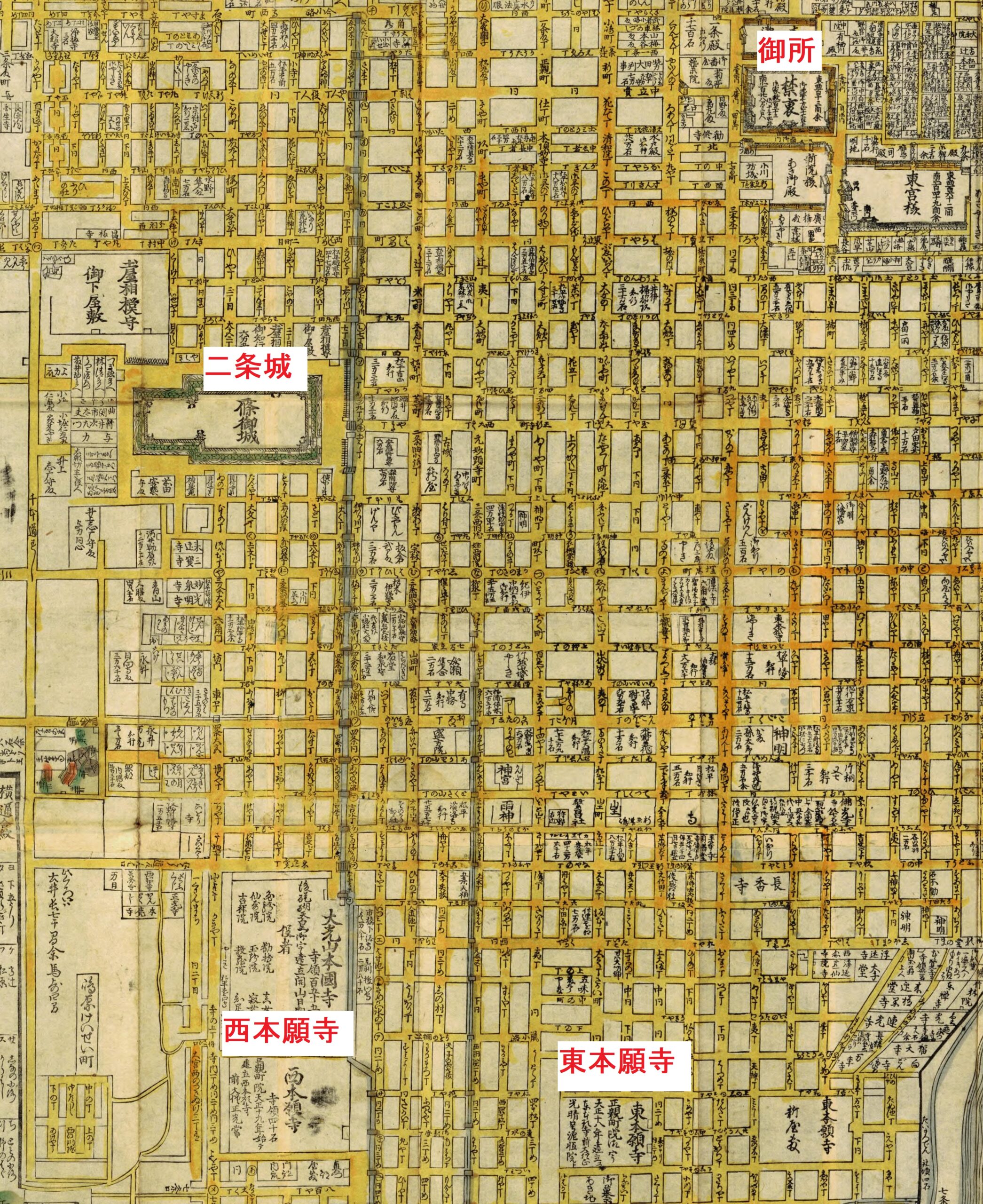

日本史  古地図

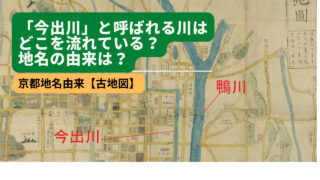

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

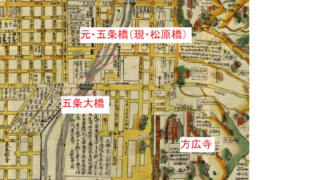

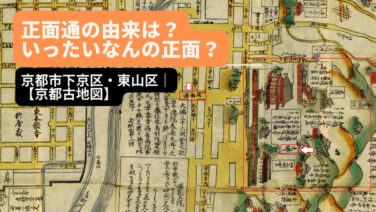

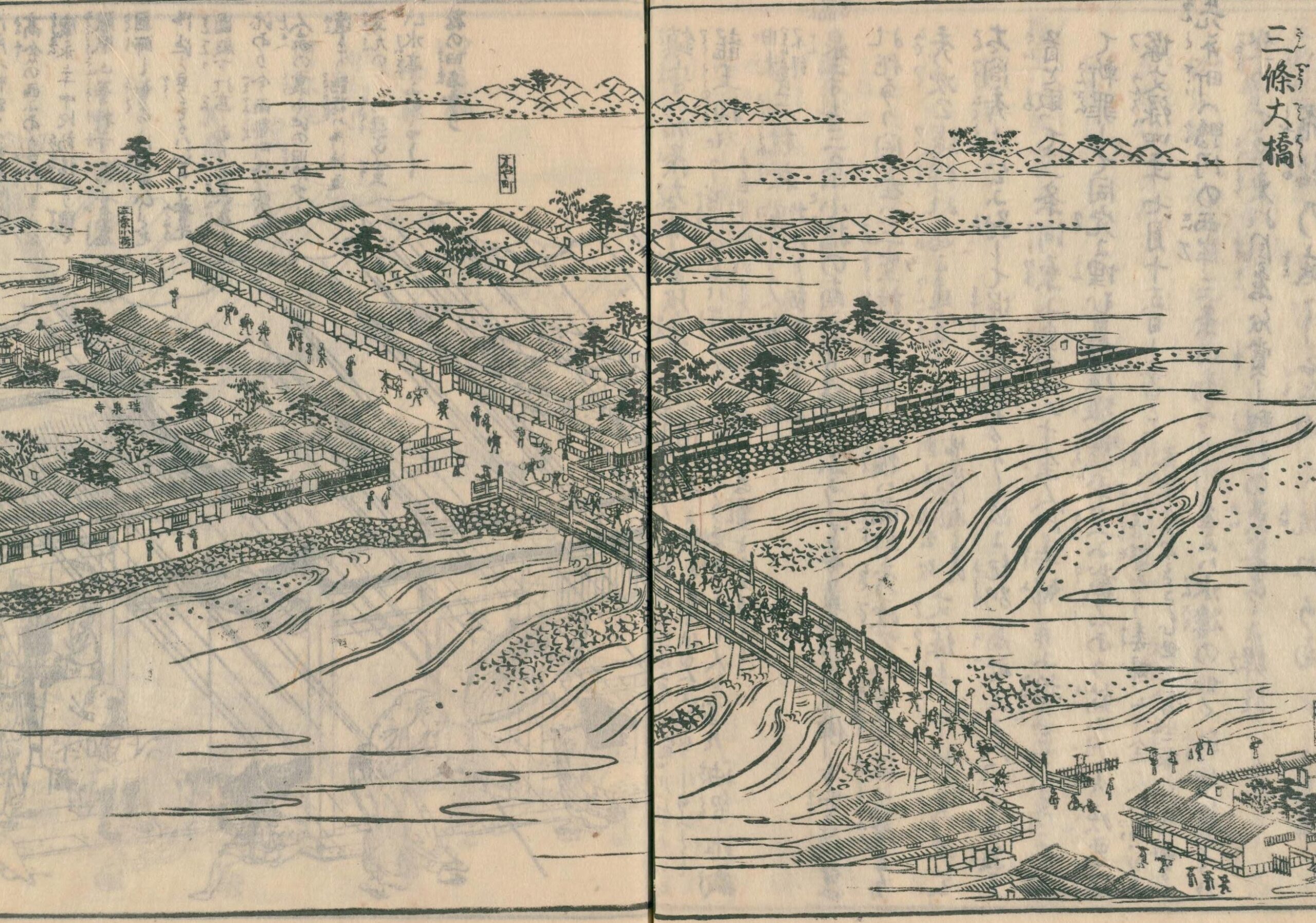

古地図  日本史

日本史  古地図

古地図