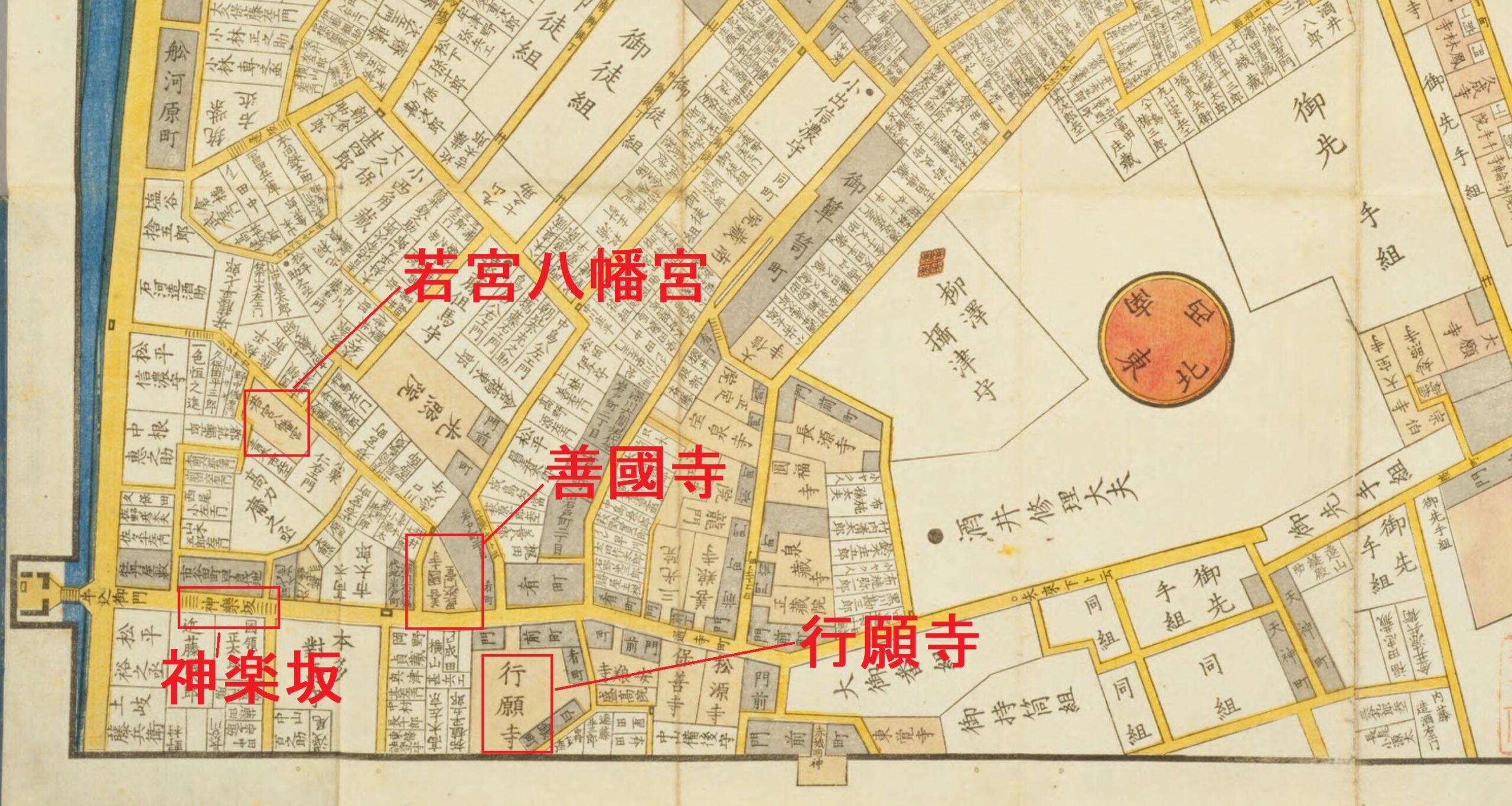

古地図

古地図

江戸古地図|江戸時代に同心が住んでいた八丁堀の由来は?なぜ掘られた?

古地図

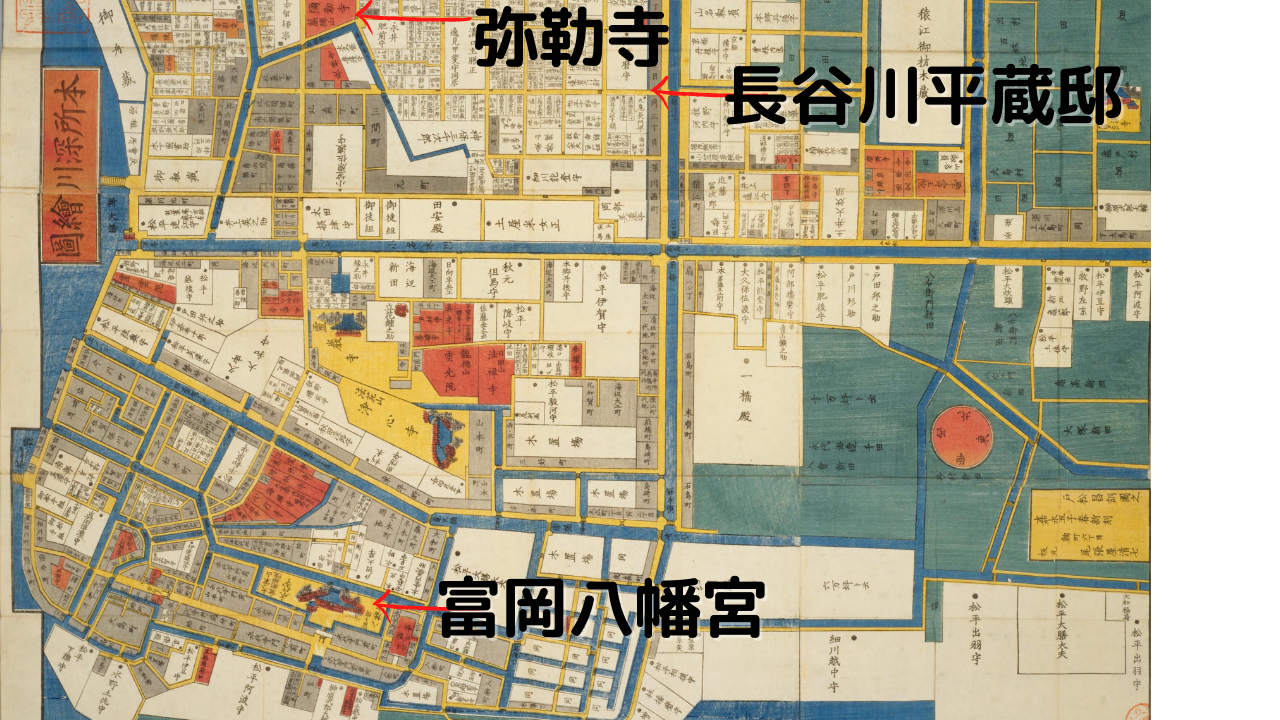

古地図  世界史

世界史  神事

神事  古地図

古地図  世界史

世界史  世界史

世界史  古地図

古地図  古地図

古地図  世界史

世界史  日本史

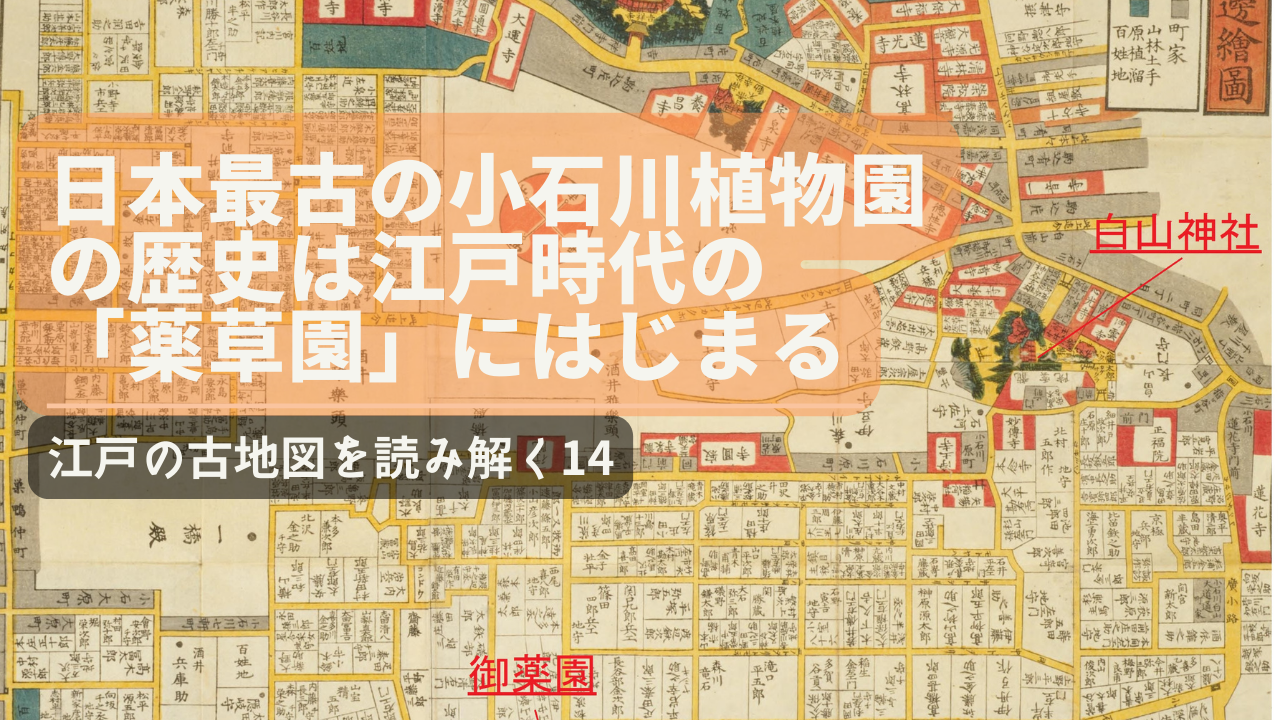

日本史  古地図

古地図  日本史

日本史  古地図

古地図  世界史

世界史  世界史

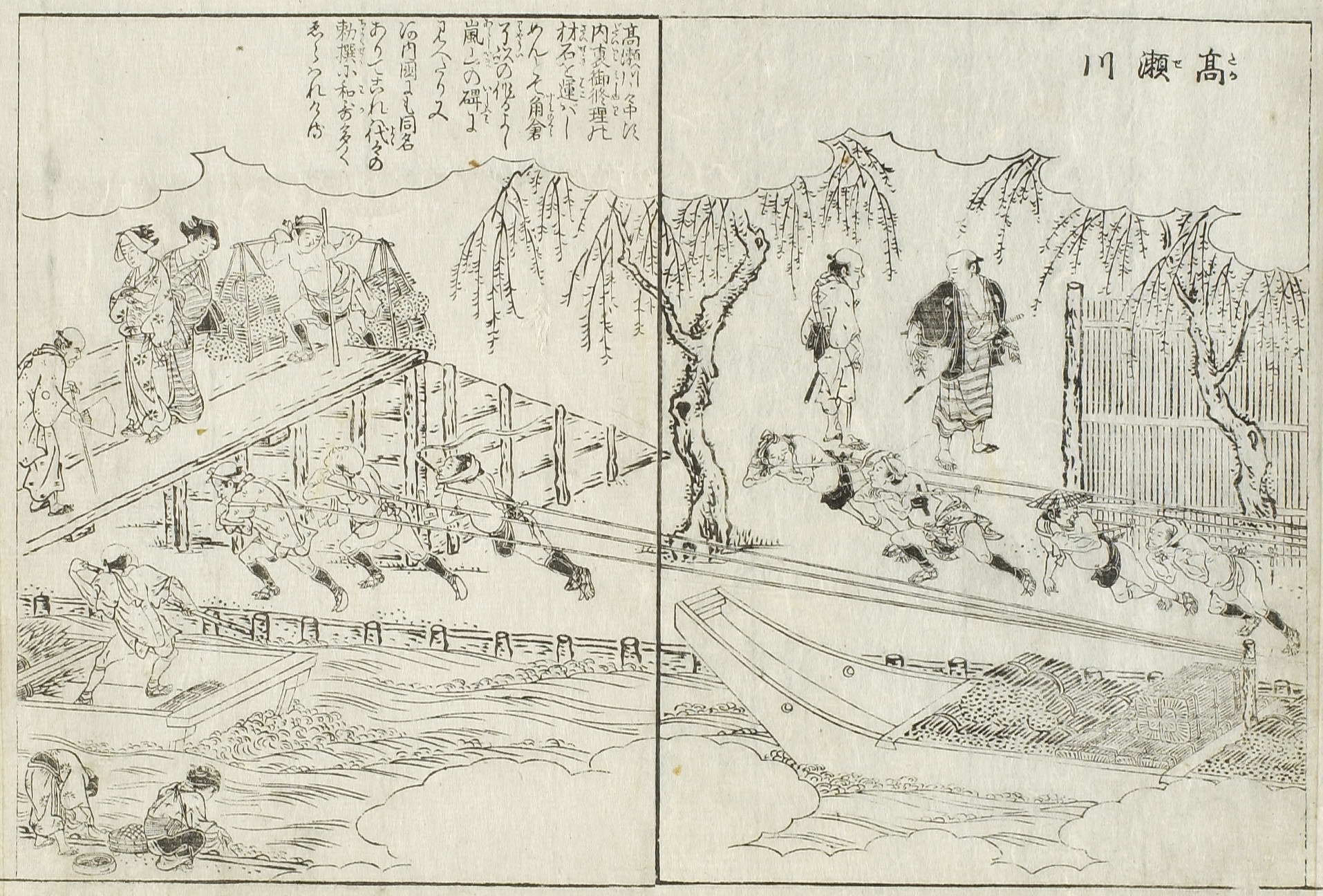

世界史  お寺

お寺  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  日本史

日本史  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

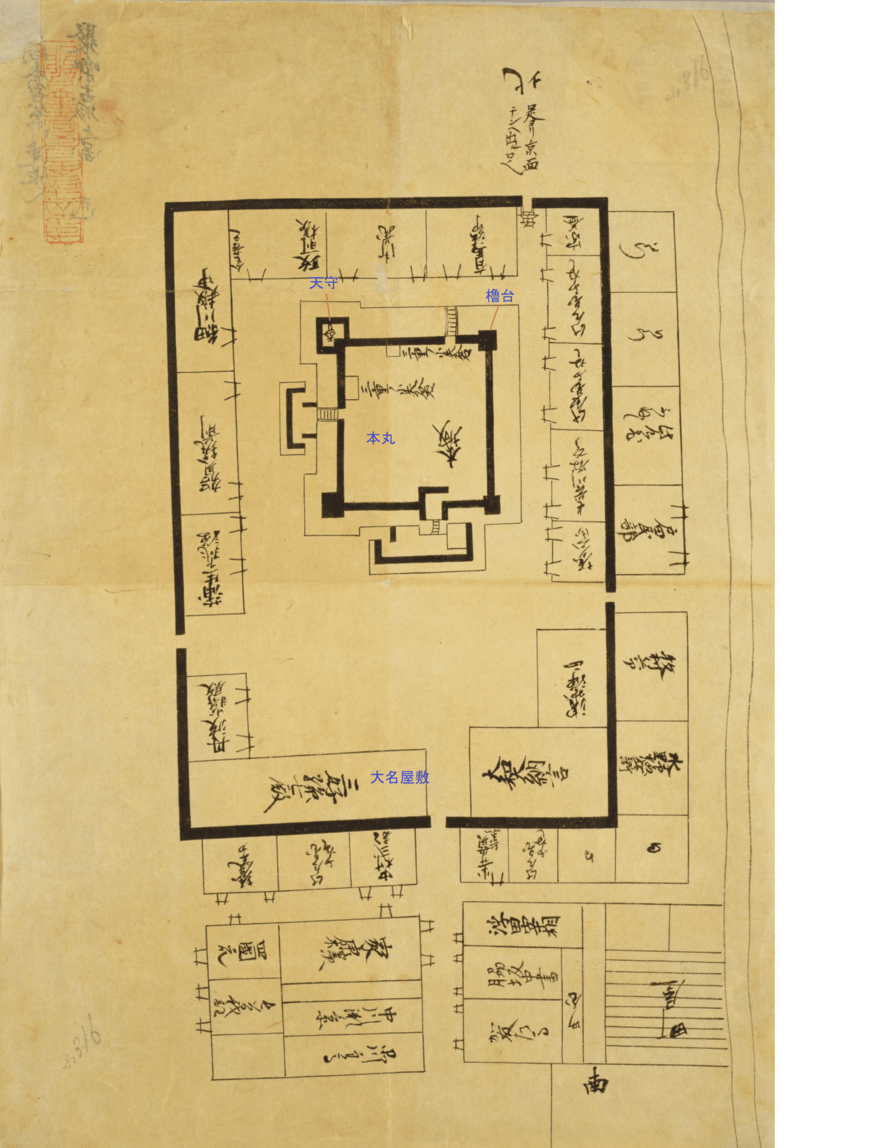

古地図  日本史

日本史  古地図

古地図