神事

神事

7月7日はなぜそうめんの日?七夕にそうめんを食べるようになった理由を簡単に解説

神事

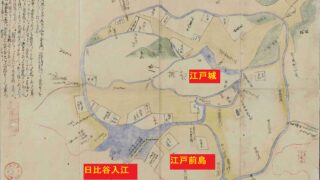

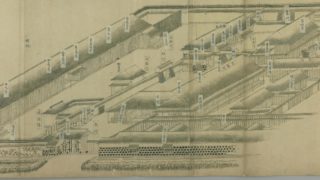

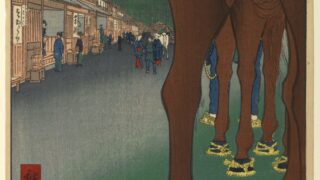

神事  古地図

古地図  日本の神々

日本の神々  世界史

世界史  世界史

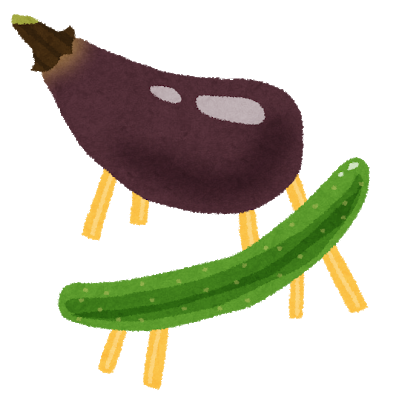

世界史  神事

神事  古地図

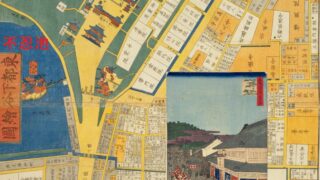

古地図  日本史

日本史  神事

神事  古地図

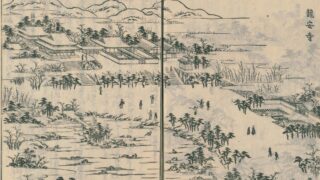

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  日本史

日本史  古地図

古地図  世界史

世界史  日本の神々

日本の神々  古地図

古地図  日本史

日本史  神事

神事  神事

神事  神事

神事  神事

神事  神事

神事  日本史

日本史  神事

神事  神事

神事  神事

神事