三重県

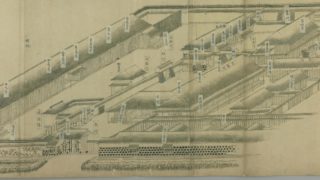

伊勢神宮 三重県伊勢市

伊勢神宮は、内宮と外宮を中心とする全125社の総称です。内宮には皇祖神・アマテラスオオミカミが、外宮には衣食住を司るトヨウケノオオカミが祀られています。

垂仁天皇の時代の前1世紀頃、アマテラスオオミカミの託宣によって同地に鎮座したことが内宮のはじまりと伝わります。その後、5世紀の雄略天皇の時代、アマテラスオオミカミの託宣により、丹波国から食事を司る神トヨウケノオオカミを招いたのが外宮の起源です。

社殿をつくりかえる式年遷宮は持統天皇4年(690)からはじまり、以来、20年ごとに社殿・神宝・装束の一切が造替されてきました。近年では、平成25年(2013)に第62回式年遷宮が行なわれています。

【神社DATA】

| 住所 | 三重県伊勢市宇治館町1(内宮)、三重県伊勢市豊川町279(外宮) |

| 創建 | 内宮(前4年)、外宮(478年) |

| 主祭神 | アマテラスオオミカミ(内宮)、トヨウケノオオカミ(外宮) |

島根県

出雲大社 島根県出雲市

出雲大社の起源は、国譲り神話のなかで語られています。

それによると、オオクニヌシノカミは葦原中つ国の支配圏を高天原の神々に譲り渡す際、「宮柱太く高く、板は厚く広い」建物を自分の住居として用意するよう求めました。これが出雲大社だといわれます。

その高さは、もともとは約97メートルもあったといいます。平成12年(2000)、3本の杉柱を鉄輪でまとめた直径3メートルの太さの柱が発見されたことにより、古代にとてつもなく巨大な神殿が存在していた可能性が浮上しました。

| 住所 | 島根県出雲市大社町杵築東195 |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | オオクニヌシノカミ |

奈良県

石上神宮 奈良県天理市

奈良県天理市に鎮座する石上神宮の祭神は、フツノミタマノオオカミ、フルノミタマノオオカミ、フツシミタマノオオカミなど7柱。

主祭神であるフツノミタマノオオカミは「平国之剣」とも呼ばれます。神武天皇の東征の際、熊野の国人が天皇に捧げて危機を救ったとする逸話が残ります。その後、剣は長らく宮中に安置されましたが、第10代崇神天皇によって当地に遷され、地中に埋めて祀られました。これが石上神宮の起源であるとされます。

明治時代、平国之剣と考えられている剣が出土。それを祀るために大正時代に造営されたのが、現在の本殿です。

| 住所 | 奈良県天理市布留町384 |

| 創建 | 前91年ごろ |

| 主祭神 | フツノミタマノオオカミなど |

大神神社 奈良県桜井市

大神神社は背後にそびえる三輪山を御神体とするため、本殿を持たない神社として知られています。

伝承によると、崇神天皇の時代に疫病が流行して多くの人々が命を失いました。そこで崇神天皇はオオモノヌシノカミの神託に従い、大田田根子という人物を神主に命じて三輪山にオオモノヌシカミを祀らせたところ、疫病はすっかり収まったといいます。これが、大神神社の起源です。

祭神のオオモノヌシノカミは酒の神としても崇敬されており、現在も酒造家の参拝が絶えません。

| 住所 | 奈良県桜井市三輪1422 |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | オオモノヌシノカミ |

春日大社 奈良県奈良市

春日大社は、古代律令国家で政治の実権を握った藤原氏の氏神として崇敬を集めました。本殿は社殿が4棟並列し、第1殿には鹿島神宮(茨城県)のタカミカヅチノカミ、第2殿には香取神宮(千葉県)のフツヌシノミコト、第3殿には枚岡神社(大阪府)のアメノコヤネノミコト、第4殿には同じく枚岡神社のヒメノミコトを祀ります。

縁起によると、春日大社の歴史は神護景雲2年(768)、鹿島神宮の神が白い鹿に乗って同地にやってきたことにはじまるといいます。

平安時代にはじまった春日祭は、現在も勅祭として執り行なわれています。

| 住所 | 奈良県奈良市春日野町160 |

| 創建 | 768年 |

| 主祭神 | タケミカヅチノカミなど |

橿原神宮 奈良県橿原市

神武天皇と皇后・ヒメタタライスズヒメを祀る橿原神宮は、明治23年(1890)に創建された比較的歴史の新しい神社です。

『古事記』によると、神武天皇は天孫降臨の地である日向から東征し、現在の奈良県で初代天皇として即位。橿原宮を造営したと伝わります。

橿原宮の実在は確かではありません。ですが、明治時代に神武天皇を顕彰する機運が高まり、明治23年(1890)、橿原宮跡と推定される現在の場所に橿原神宮が建立されたのでした。

| 住所 | 奈良県橿原市久米町934 |

| 創建 | 1890年 |

| 主祭神 | 神武天皇・ ヒメタタライスズヒメ |

京都府

賀茂神社 京都市北区、左京区

賀茂神社は、下鴨神社と上賀茂神社を合わせた呼称です。

京都市左京区に鎮座する下鴨神社は、正式には賀茂御祖神社といいます。祭神は、ヤタガラスに身を変じて神武天皇の東征を手助けしたカモノタケツヌノミコトと、その娘タマヨリビメノミコトです。

一方、上賀茂神社は、正式には賀茂別雷神社といいます。祭神はカモワケイカヅチオオカミです。

毎年5月に京都の町を賑わせる葵祭は、この両社の例祭です。祭りの華やかな行列は、神に仕える斎院が勅使などとともに両社へ参宮した様子をよみがえらせたものとなっています。

| 住所 | 京都市左京区下鴨泉川町59(下鴨神社)・京都市北区上賀茂本山339(上賀茂神社) |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | カモタケツヌミノミコト・タマヨリビメノミコト(下鴨神社)、カモワケイカヅチオオカミ(上賀茂神社) |

八坂神社 京都市東山区

祇園に位置する八坂神社は、明治時代の神仏分離令まで祇園社と呼ばれ、牛頭天皇を祭神としていました。社伝によると、斉明天皇2年(656)、高麗からやって来た八坂氏の祖先が新羅・牛頭山の神霊を同地に迎え、天智天皇6年(667)に社殿を造営したことにはじまるといいます。

のち牛頭天皇はスサノオノミコトと習合し、同一視されるようになりました。

『備後国風土記』逸文の蘇民将来の記述から、古来、八坂神社の祭神がスサノオノミコトとされていたことがわかります。

京都の夏の風物詩である祇園祭は、八坂神社の祭礼です。

| 住所 | 京都市東山区祇園町北側625 |

| 創建 | 656年ごろ |

| 主祭神 | スサノオノミコト |

伏見稲荷大社 京都市伏見区

伏見稲荷大社は、全国に3万社あるといわれる稲荷神社の総本社です。祭神はウカノミタマノオオカミなど4柱。五穀をはじめ、食物全般を司る神々です。

中世以降、商工業の発達に伴い、商売繁盛の神としても信仰されるようになりました。毎年新年に張られる注連縄は、五穀豊穣を願って50束の稲を吊り下げた珍しい形式となっています。

| 住所 | 京都市伏見区深草藪之内町68 |

| 創建 | 711年 |

| 主祭神 | ウカノミタマノオオカミなど |

貴船神社 京都市左京区

鴨川の上流に位置する貴船神社本宮の祭神は水神であるタカオカミノカミ。起源はよくわかっていませんが、神武天皇の母タマヨリビメノミコトが雨を降らせるために黄色い船に乗って鴨川をさかのぼり、この地に水神を祀ったという伝説が残っています。

また、白鳳6年(678)に社殿の建て替えの記録が残っていることからも、長い歴史を持っていることがわかります。

平安時代には、祈雨のために黒い馬が、止雨のために白い馬が朝廷から奉納されたという記録が残ります。生きた馬の代わりに「板立馬」が奉納されることもあり、それが絵馬の起源になったといいます。

| 住所 | 京都市左京区鞍馬貴船町180 |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | タカオカミノカミ |

北野天満宮 京都市上京区

奈良時代の政治家に、学者の家柄から右大臣にまでのぼり詰めた菅原道真という人物がいます。しかし藤原氏に敵対視されて大宰府へと流され、そのまま同地で亡くなりました。その後、都では道真を追放した人物たちが疫病や落雷などで次々と亡くなったため、人々はこれを道真の祟りであるとして恐れました。

その後、巫女の多治比文子と神官の神良種の子、太郎丸に神託が下り、天暦元年(947)、道真の霊を鎮めるために北野に社殿がつくられました。これが北野天満宮の創始です。

なお、現在の社殿は慶長12年(1607)、豊臣秀吉の子である秀頼が造営したものです。

| 住所 | 京都市上京区馬喰町 |

| 創建 | 947年 |

| 主祭神 | 菅原道真 |

石清水八幡宮 京都府八幡市

石清水八幡宮の歴史は、奈良大安寺の僧・行教が大分の宇佐八幡烏ぐで神託を受けたことにはじまります。

「われ都近くして移座して国家を鎮護せん」との神託を受けた行教がそれを朝廷に奏上したところ、時の清和天皇は社殿の造営を命じました。

社殿は男山と呼ばれる山上にあり、山の中腹に石清水が湧いていたことにちなんで命名されました。また、男山は都の裏鬼門にあたることから、石清水八幡宮は都の守護神として朝廷から伊勢神宮に次ぐ崇敬を受けるにいたりました。

| 住所 | 京都府八幡市八幡高坊30 |

| 創建 | 859年 |

| 主祭神 | 応神天皇(八幡大神) |

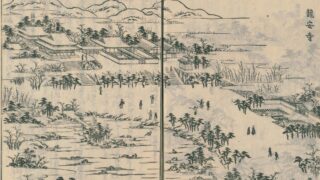

松尾大社 京都市西京区

古来、松尾山は神霊が宿る山と考えられてきました。その後、大陸から渡来した秦氏の一族が松尾山のオオヤマクイノカミを氏神とし、701年に社殿を建立。以来、秦氏の一族が長らく宮司をつとめました。

秦氏は山城国一帯の開発を行なった豪族で、養蚕や絹織物、酒造の技術も伝えました。古代の秦氏はその技術力をもって酒造りに携わっていたと考えられており、室町時代、オオヤマクイノカミは「日本第一酒造神」とも称されるようになりました。

| 住所 | 京都市西京区嵐山宮町3 |

| 創建 | 701年ごろ |

| 主祭神 | オオヤマクイノカミ |

滋賀県

日吉大社 滋賀県大津市

比叡山のふもとに鎮座する日吉大社は、崇神天皇の時代の前1世紀に創建されたと伝わる古社です。境内には、創建時に崇神天皇が祀ったオオヤマクイノカミの東本宮、天智天皇が近江遷都の際に祀ったオオナムチノカミの西本宮など、40以上もの社殿があります。

これほど多くの社殿がつくられたのは、平安時代に天台宗の祖・最澄が日吉の神を延暦寺の鎮守としたことが大きく関係しています。また、平安京の表鬼門に位置することから、都を魔から守るという役割も担っていました。

| 住所 | 滋賀県大津市坂本5-1-1 |

| 創建 | 前91年 |

| 主祭神 | 日吉大神 |

大阪

住吉大社 大阪府住吉区

『古事記』によると、イザナギノミコトが禊を行なった際、海の神であるワタツミ三神とともに、ツツノオ三神が誕生しました。住吉大社では、第1本宮から第3本宮でそのツツノオ三神(住吉三神)を祀っています。第4本宮に祀られているのは神宮皇后です。

神宮皇后は、新羅征討の際、ツツノオ三神の荒魂に導かれて難なく海を渡ることができたと伝わります。そのため、ツツノオ三神は古くから航海の守護神とされてきました。遣唐使の出発のときも、必ず住吉大社に参拝して託宣が求められました。

現在も漁業関係者や水運業者から篤い崇敬を受けています。

| 住所 | 大阪府大阪市住吉区住吉2-9-98 |

| 創建 | 211年 |

| 主祭神 | 住吉三神 |

長野

諏訪大社 長野県諏訪

諏訪大社は、本宮と前宮からなる上社と、春宮と秋宮からなる下社とが、諏訪湖を挟むように4か所に分かれて鎮座しています。主祭神は、いずれもタケミナカタノカミとヤサカノトメノカミの夫婦神です。

力自慢のタケミナカタノカミは、父のオオクニヌシノミコトに国譲りを迫るタケミカヅチノカミに力比べを挑みましたが、敗北したため諏訪湖へと落ち延び、同地にとどまったと伝わります。その後、タケミナカタノカミは水の神、農業の神などとして土地に根づき、全国からも広い崇敬を集めるようになりました。

| 住所 | 長野県諏訪市中洲宮山1(上社本宮)など |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | タケミナカタノカミ・ヤサカノトメノカミ |

愛知県

熱田神宮 愛知県名古屋市

熱田神宮の御神体は、三種の神器のひとつ・草薙剣です。

伝承によると、草薙剣はスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した際に尾から出てきたもので、景行天皇時代にヤマトタケルの手に渡りました。

ヤマトタケルはこの剣のおかげで東国を無事平定しましたが、帰国の途上で病を得て没してしまいます。このとき、ヤマトタケルから剣を預けられていた妃のミヤスヒメノミコトはその剣を敬って慎み、やがて剣を祀るための社殿が建立されました。これが熱田神宮の起源だと伝わります。

| 住所 | 愛知県名古屋市熱田区神宮1-1-1 |

| 創建 | 113年 |

| 主祭神 | 熱田大神 |

東京都

明治神宮 東京都渋谷区

明治神宮の祭神は、明治天皇と皇后・昭憲皇太后です。

明治45年(1912)の明治天皇崩御時、その遺徳をしのんだ多くの国民から明治神宮創建の請願が出されました。創建にあたっては国民から多くの献金が集まり、大正9年(1920)11月1日に完成しました。

明治神宮の森は、そのときに植樹されたものです。現在はほぼ自然林の様相となっているので、綿密に計画された人工林ということに気づく人はほとんどいないでしょう。

| 住所 | 東京都渋谷区代々木神園町1-1 |

| 創建 | 1920年 |

| 主祭神 | 明治天皇・昭憲皇太后 |

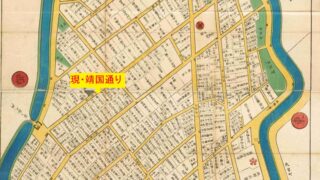

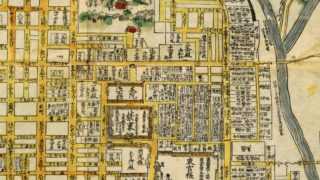

靖国神社 東京都千代田区

靖国神社の歴史は、明治2年(1869)に創建された東京招魂社にはじまります。

幕末から明治にかけて、多くの人々が国事に殉じました。その慰霊のために招魂社がつくられたのです。明治12年(1879)に靖国神社という社号へと改称されました。

以後、日清・日露・第一次世界大戦・第二次世界大戦などに殉じた英霊を祀り、いまに至ります。現在、靖国神社に祀られている神霊は264万6000余にものぼります。身分も男女の区別もなく、平等に祀られているところに大きな特徴があります。

| 住所 | 東京都千代田区九段北3-1-1 |

| 創建 | 1869年 |

| 主祭神 | 国事殉難の英霊 |

茨城県

鹿島神宮 茨城県鹿嶋市

神武天皇即位年に創建されたと伝わる鹿島神宮の祭神は、高天原随一の武神とうたわれるタケミカヅチノカミです。

国譲り交渉をまとめ上げ、天孫降臨の地ならしをし、さらには神武東征を手助けするなど記紀神話の重要な場面で活躍する神です。

大和国からは遠いこの地にタケミカヅチノカミが祀られたのは、当時、ここがヤマト王権の勢力のおよぶ東端であり、最前線の軍事基地だったためともいわれています。

| 住所 | 茨城県鹿嶋市宮中2306-1 |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | タケミカヅチノカミ |

千葉県

香取神宮 千葉県香取市

香取神宮は、鹿島神宮と利根川をはさんで対峙する位置に鎮座しています。

祭神はフツヌシノオオカミ。『日本書紀』において、タケミカヅチノカミとともに出雲へ遣わされ、ともに国譲りを成し遂げた神です。国譲り後、フツヌシノオオカミは諸国の荒ぶる神々を平定し、国造りの礎を築きました。

フツノミタマノオオカミの「フツ」は剣の切れる音を意味するといいます。そのためフツヌシノオオカミは武芸の神としても崇められ、タケミカヅチノカミとともに全国各地の武芸の道場に祀られています。

| 住所 | 千葉県香取市香取1697 |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | フツヌシノオオカミ |

福岡県

宗像大社 福岡県宗像市

宗像大社の祭神は、アマテラスオオミカミとスサノオノミコトが誓約した際に産まれた三女神、イチキシマヒメノカミ、タギツヒメノカミ、タゴリヒメノカミです。

三女神は、それぞれ異なる宮に祀られています。神湊港近くの辺津宮にイチキシマヒメノカミ、神湊港から10キロ沖合の中津宮にタギツヒメノカミ、そして60キロ沖合の沖津宮にタゴリヒメノカミです。

沖津宮が鎮座する沖ノ島は、神職以外の立ち入りが禁じられた、まさに神の島。同地からは8万点もの祭祀遺物(神宝)が出土し、すべて国宝に指定されていることから「海の正倉院」とも呼ばれています。

| 住所 | 福岡県宗像市田島2331(辺津宮)など |

| 創建 | 不詳 |

| 主祭神 | 宗像三女神 |

太宰府天満宮 福岡県太宰府市

学問の神として信仰を集める太宰府天満宮の祭神は菅原道真です。

延喜3年(903)に没した道真の遺骸は牛車で御笠郡四堂というところへ運ばれることになりました。しかしその途上で牛が止まってしまったため、その地を廟所として定めたと伝わります。

その後、延喜5年(905)に道真の門弟である味酒安行が祠を建立。延喜19年(919)には社殿が建立され、いまにいたります。

| 住所 | 福岡県太宰府市宰府4-7-1 |

| 創建 | 905年 |

| 主祭神 | 菅原道真 |

広島県

厳島神社 広島県廿日市市

古来、この地には厳島の主峰・弥山を御神体として仰ぐ信仰があり、海人族によって祭祀が行なわれていました。

時代が下り、推古天皇元年(593)に宗像三女神が神鳥に導かれて同地に現われ、佐伯鞍職という人物が社殿を建立。これが、厳島神社のはじまりと伝わります。

宗像三女神は航海の安全を司る神です。宮島のある安芸と宗像大社のある筑前の間には古くから瀬戸内海を通じた交流があったことから、当地に宗像社を勧請したのではないかといわれています。

| 住所 | 広島県廿日市市宮島町1-1 |

| 創建 | 593年 |

| 主祭神 | 宗像三女神 |

大分県

宇佐八幡宮 大分県宇佐市

全国の八幡社の総本宮・宇佐八幡宮では、この地に現われたという応神天皇の神霊を八幡大神として祀っています。

かつては一地方の神宮であった宇佐八幡宮が一躍国家の鎮護神となった契機は、東大寺の大仏造立にあります。大仏が完成すると、八幡神は東大寺の鎮守神として都に迎えられることになりました(手向山八幡宮)。

| 住所 | 大分県宇佐市南宇佐2859 |

| 創建 | 725年 |

| 主祭神 | 応神天皇(八幡大神) |

神奈川県

鶴岡八幡宮 神奈川県鎌倉市

鶴岡八幡宮の歴史は、康平6年(1063)8月、源氏の祖・源頼義が奥州平定後、石清水八幡宮を相模国由比郷に勧請したことにはじまります。

その後、治承4年(1180)、源頼朝が神意によって現在地へと遷座し、幕府の鎮守神として篤く崇拝しました。

建久2年(1191)に火災で焼失しましたが、ただちに復興され、改めて石清水八幡宮より神霊が勧請されました。そして建久3年(1192)、頼朝は征夷大将軍叙任の儀式を神前で行ないました。

| 住所 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31 |

| 創建 | 1063年 |

| 主祭神 | 八幡大神 |

埼玉県

氷川神社 埼玉県さいたま市

大宮にある氷川神社は、全国の氷川神社の総本社です。その昔、武蔵国造が出雲大社の分霊を勧請したことにはじまると伝わります。

その後、武蔵国造の勢力の拡大に伴い、氷川神社の分社・分霊の数が急増し、武蔵国一の宮となりました。

明治時代に入ると、明治天皇から武蔵国総鎮守・勅祭社と定められ、官幣大社に列せられました。毎年8月1日に行なわれる例大祭に勅使が派遣されるのはそのためです。

| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1−407 |

| 創建 | 前473年ごろ |

| 主祭神 | スサノオノミコトなど |