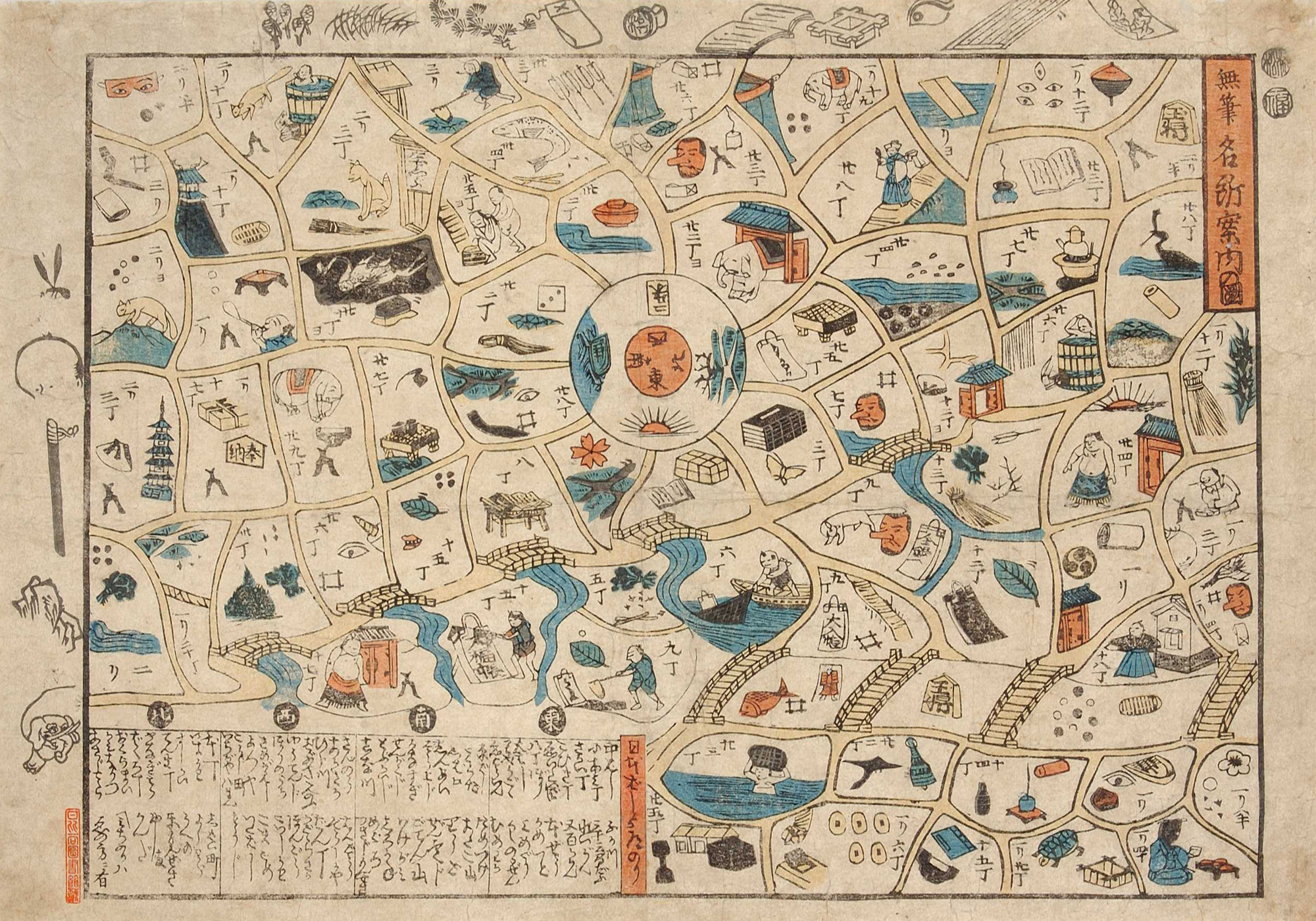

古地図

古地図

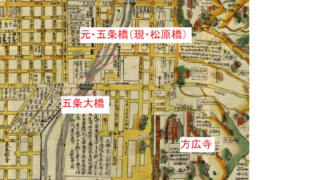

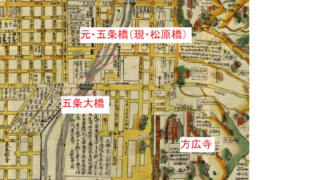

京都古地図|源義経と弁慶が出会ったのは現在の五条大橋ではない?どこで出会った!?

古地図

古地図  日本史

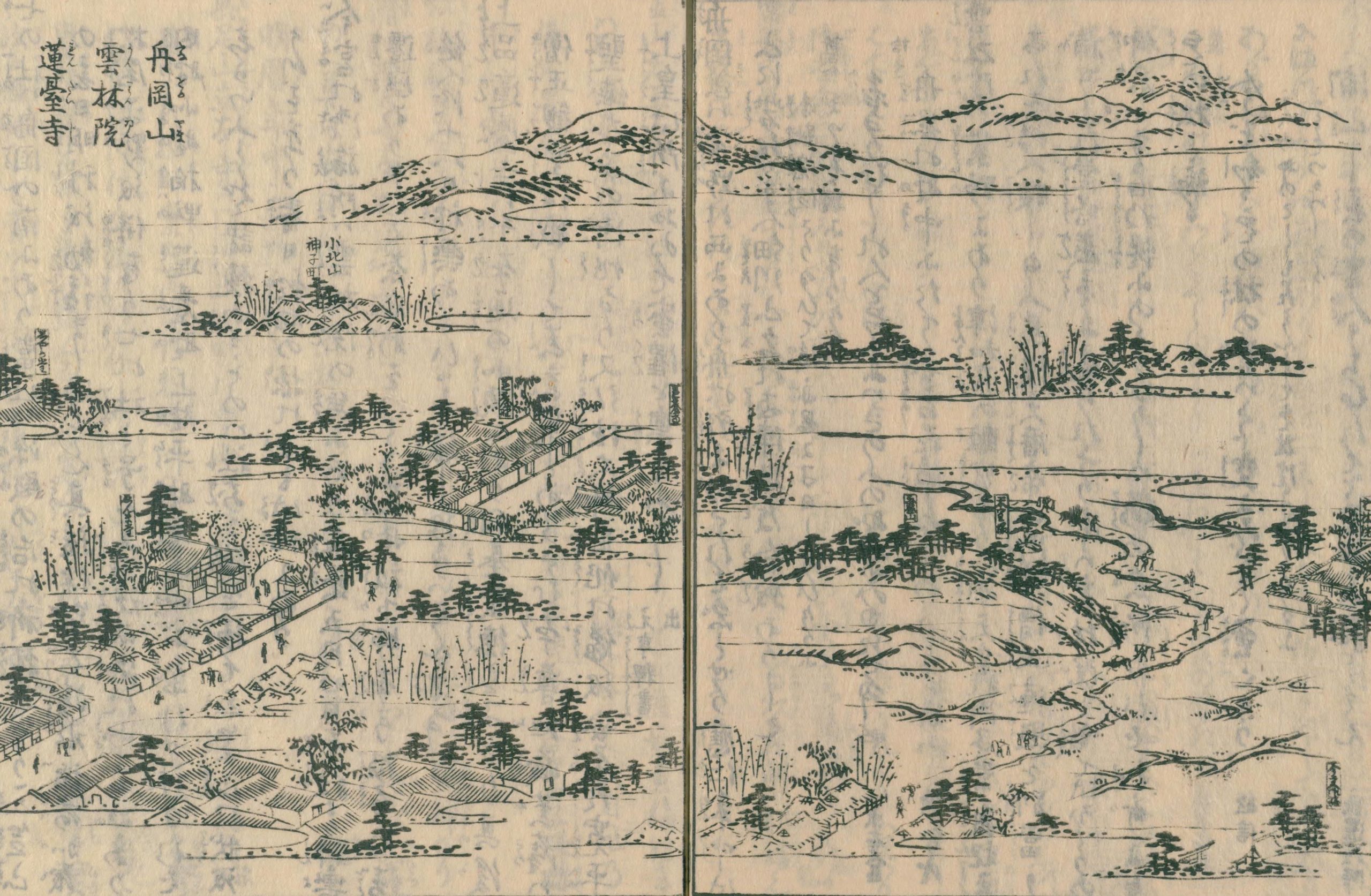

日本史  古地図

古地図  古地図

古地図  神社

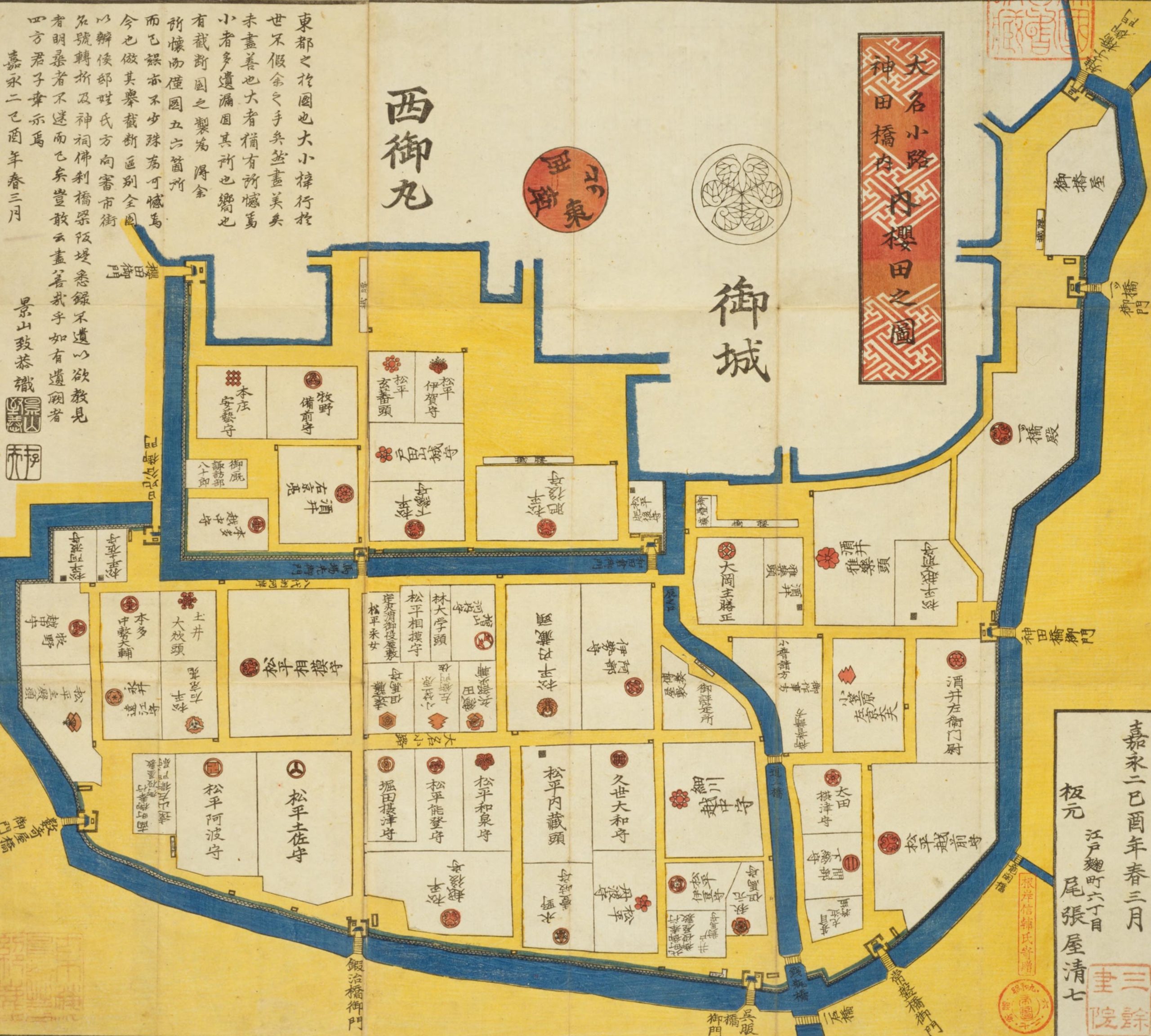

神社  神事

神事  古地図

古地図  日本史

日本史  日本の神々

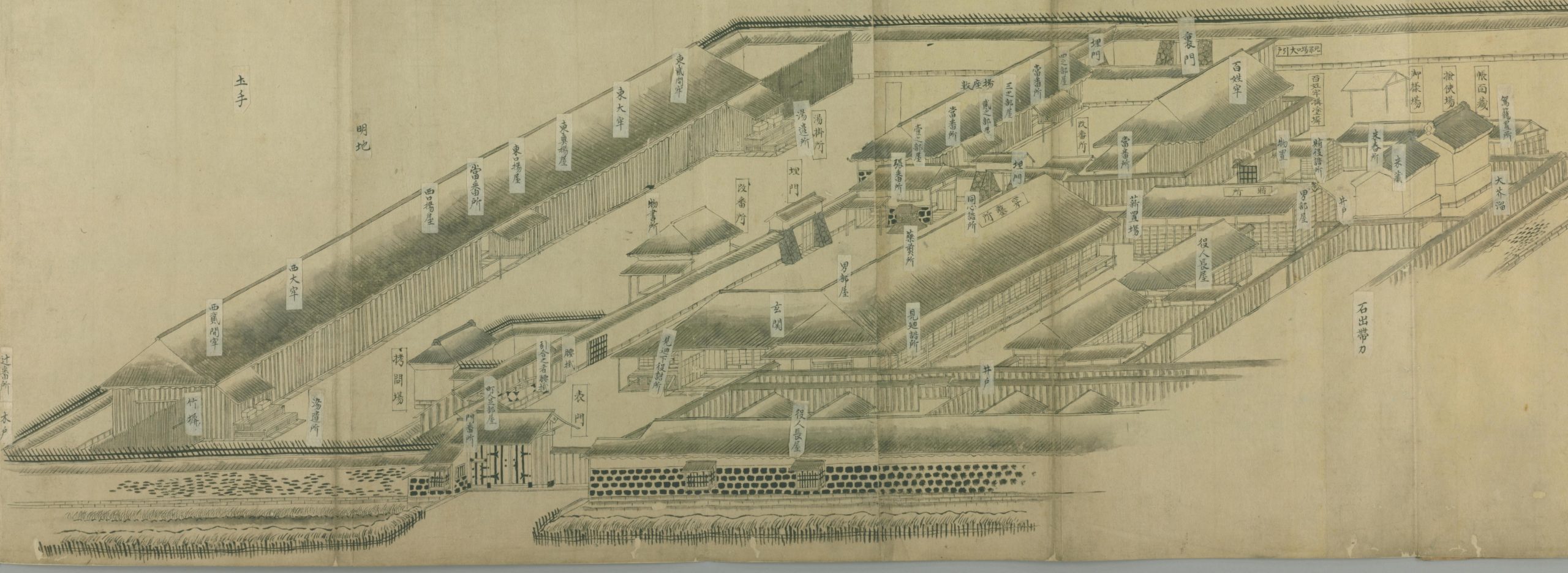

日本の神々  世界史

世界史  古地図

古地図  古地図

古地図  神社

神社  古地図

古地図  神社

神社  古地図

古地図  世界史

世界史  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図  古地図

古地図